波に乗る、つまりサーフィンを知り、

実際に波に乗ってみたら人生が変わり、

50歳を越えて、なおまだその希求は増している。

波乗り、つまりサーフィンが、

サーフィングになり、

波乗道になり始めてからのイロイロをここに記しておくことにする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

波に乗る以前

東口のエキマエにあった月賦の丸井で、

ライトニングボルトのタオル地の鼻緒まで虹色のレインボーサンダルを発見し、

「うーむ、サーファーになると、こんなカッコイイものを履けるようになるのか」

サーフィンに対して畏敬の念を抱くと共に

あまりにもハッピーな虹色に感銘を受けた3階紳士服売り場だった。

ちなみにそのサンダルには2800円という高価な正札が付いていた。

(おそらくライセンス製品だったと思われる)

筆者注:

当時は「陸サーファー」というファッション風俗があり、

それは波に乗らないのに、

波乗人を演出する若者が多かったことに由来している。

で、サーファーファッションの基本は、

「波乗りしている人が着ることができる」

そんな空手の道場着のような考え方であった。

なので、上記した考え方に帰結するのは当然のことでありました。

さらにここにあえてゲップとショウフダという2つの死語を入れてみた、

ちょうど世間は、

およげタイヤキくんの大ブームに包まれていて、

早熟だった私は、

ニール・ヤングと、ABBA、イーグルスをFM曲からエアチェックし、

それを大切なTDKクロムポジション (Type II) のテープに録音し、

さらには曲名を調べるためにFMファンという月刊誌までも購入していた。

後に大ファンとなるビリー・ジョエルはまだデビューすらしていない。

参考:トロピカル松村さん(Blue誌現栄誉編集者)

http://tromatsu.doorblog.jp/archives/29759317.html

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

波に乗る

まずは白子で貸ボディボード。

ややあって、

Kセンパイに連れられた太東岬でケン・ブラッドショウのシングルフィンに。

七里ヶ浜で本格的にサーフィンに打ち込む。

この頃はサーフィンは楽しむものではなく、

もう少し武道的な観念があったように思える。

それほどまでに海は危険で、真剣に対峙しないといけないものだった。

このとき、私が参考にしたのは、

KCマガジンコミックスの名著『空手バカ一代全29巻』である。

大きな波にやられても、

たたきのめさても、

なお立ち上がる若き日の大山倍達に自分を重ねることで、

意思の弱い私でも恐ろしい波群に立ち向かえたと、今も感謝している著です。

ちなみに国鉄池袋駅に行った際に、丸井の5F奧にあったサーフィン売り場に行き、

そこに崇められるように陳列され、

さらには販売されていたアランバーンの6チャンネル・ディープシングルフィンを見て、

「上手になれば、これに乗れる」

そう確信めいた光の啓示を受けたボードでもあった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

果たし合いに出場

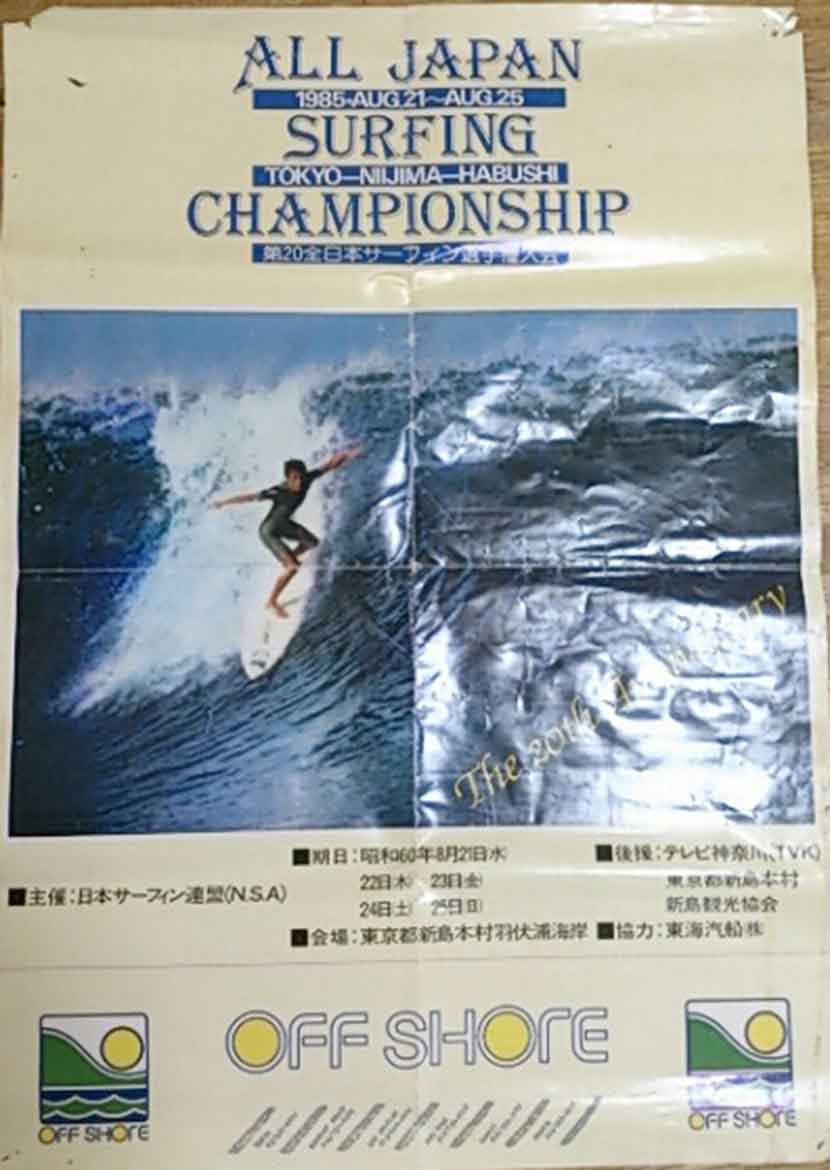

NSA主催の全日本選手権。

当時は、

長沼サーフボードでシェイプをしていた下重さんからボードを提供していただいていた。

これもすでに死語だが、テストライダーというヤツである。

それをやっているヤツは、

コンテスト=波乗り競べという試煉があるという。

この成績いかんでは、翌年のボード本数や、

ライダーの扱いが低くなり、さらには見放されるという罰まであった。

その恐ろしいタタカイの最高峰はゼンニホンというのもので、

そのシブヨセンというのが春にあるから、

えーキミも登録しつつ、エントリーして出場し、良い成績を修めるように指示された。

もちろんお世話になっていたDセンパイや友人たちもみんな出るというので、

そのシブヨセンに向けた練習を兼ねて、

南房総の岡田修平さんのお膝元、

和田はロス前で開催されたコンテストのBクラスというのに出てみた。

「12分の間にたくさん良い波に乗ればいいのだ」

そうやって大きな自信を付けて、

支部予選のウエイティング期間に入った。

今でもたまに「シブヨセン明日あるかな?」

そうドキドキして眠れなかった6畳間の土曜夜を覚えている。

ちなみに片瀬海岸は、

腰越寄りにあったマクドナルドの真裏に住んでいたので、

たいていの土曜深夜は、暴走族の騒音であまり眠れなかった。

上記したように『空手バカ一代』の読者でもあったので、

このサーフィンの試合は、巌流島に向かう武蔵の気分でもありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ホンセンに

そのシブヨセンを無事に通過した私は、

念願のホンセン(本戦)に出場資格を得た。

これは日本のどこかに予選を通過したサーファーたちが集まって、

それぞれの年齢別の日本一を決定するというのである。

会場は東京都新島、期間は8月21日から25日まで。

そう書かれたパンフレットが送られてきて、

その後半部分にあった予選通過者の覧には、

私の名前がセンパイや友人たちと一緒に印刷されていて、

それがじっとりとうれしく、

藤沢駅丸井地下にあったシュクリアというカレー屋で、

普段はレギュラーなのに大盛り70度を食べるほど浮かれていた。

他の支部の予選通過者を見てみると、

クゲヌマや辻堂で見かける宇宙的なサーファーだった勝又さんの名前もあった。

彼が優勝候補の本命であろうと、

大井町競馬の予想屋のような気持ちとなり、

私がバイブルとしていた『サーフィング・ザ・マインド・コントロール』をめくり、

カカイさんのレイバックを練習しつつ、

デビル西岡さんのスケートボード流の練習も怠らなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新島の波に乗る

東海汽船は人やサーフボードを満載して、竹芝桟橋から遠く新島を目指した。

船内はどこに行っても人があふれていて、

ありとあらゆるところで酒盛りが始まっていた。

船旅が苦手な私にとって、

その環境は島流しのような旅で、

すぐに気分が悪くなってトイレに行くも、

同じ境遇の人がたくさんいて、

「吐きたくても吐けない」

そんな長い夜を通過して到着したのは、

信じられないほど透明な青い海だった。

ここは日本なのだろうか?

疑問符をつけながらたいそう感動して、

楽園という言葉を連想して乗った腰胸の波。

透明なガラス世界のようなチューブらしきものに入ったり、

まだ上手にできなかったダックダイブ(ドルフィンスルー)の重要性を感じたり、

そんな夢気分で食べるかじやベーカリーのコロッケパンのおいしいことといったら、

VIVA新島!

そんな気分であった。

そのホンセンのヒートを勝ち進みながら、

大会三日目となった。

次のヒートのメンバーを確認してみると、

今も交流もある鈴木直人さんがいて、

そのことを思うと、やはり不思議な示唆である。

大会期間中は宿から少し離れていて、

自分たちで車を運転できなかったので一日中会場付近に、

つまりブレイク周辺にいることとなる。

各支部のテントは、

羽伏浦の崖状のビーチの上に設置されて、

それはまたそれぞれのホームブレイクに拠った基地の意味合いも強かったように思える。

そのテントの下で真夏の太陽から逃れていると、

不良先輩たちがぞろぞぞろとやってきて、

「お、ノリに乗っているフナキくん、ついに年貢の修め時だね。

次は伊豆の鈴木くんと同じヒートだぞグフフ。負けて当然だから思い切ってやってきなさい」

そう言われるほど、直人さんは当時から名を知られていた。

さてさて、そのゼンニホン大会のオオトリは、

個人種目ではなく、各支部対抗のパドルレースだった。

各支部から選出された5人は、

200cm以下のサーフボードで、

およそ150mほど沖に設置されたブイを廻って岸に戻ってきて、

リレー競技で雌雄を決するというものだった。

普段から長距離パドリングの練習をしている私にとっては、

こんな最高の競技があるのか!

そう感動しながらこの選手として立候補したのだが、

他の選手は疲れるからか、

誰もやりたくないようで、

いつものように不良の先輩たちが年下を指名して残りの4人が決められた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パドルレース

いよいよパドルレースが始まった。

私は立候補した手前もあるので、

先頭パドラーとしてブイに向かうことになった。

2m近いボードは大きく、

「パドルレースだから(ワックスは)いらない大丈夫だ」

そんないい加減な先輩の言葉がなぜか採用されて、

ワックスがあまり塗られておらず、

規則でリーシュは着用するべからずだったので、

レイルとデッキがやたらと滑って、パドリングするのはもちろん、

ダックダイブの際は、それは真剣にボードを沈めていった。

ショアブレイクを飛ぶようにゲッティングアウトし、

全てのストロークを全力でパドリングし、

さらにはセット波を喰らわなかった幸運もあり一位で戻ってくると、

あれだけやる気のなかった先輩たちが突然盛り上がり、

「お前、抜かされたらわかってるだろうな!」

そうやって次の選手が気合いを入れられて、ずっと一位が続いていった。

結局、アンカーが平塚支部と茅ヶ崎支部の遠藤くんに抜かれたが、

わが鎌倉支部はなんと上位入賞を果たし、

それは不良先輩たちが、

「パドルレース、かったりー」と言っていた弱小支部としては、

歴史上とても珍しいことのようで、

先輩たちに海の家でごちそうしていただいたのはかき氷の宇治金時。

そのおいしさは人生最高のものだった。

それから支部でのパドルレース熱が高まり、

誰を4番手に、

そしてアンカーにするのかを箱根駅伝のように談議されていった。

常に私は先頭パドラーであって、

確かこの3年後に悲願の優勝を果たし、

さらには支部優勝をしたのだから、

一生懸命やることは重要だと再確認できた全日本選手権でありました。

さらには私の新島熱が高まり、

時間が空けば伊豆下田港から火木土と直行便が出ていたので、

足繁く通ったことを思いだした。

夏休み期間以外は、

コンテストがなければ、サーファーは全島で20人以下という少なさで、

強い波に乗るにはこれほどのブレイクはなかった。

公民館で無料で使用できる卓球の腕をあげつつ、

さらには低気圧通過時の雨の日に一人だけで乗った得体の知れないほど恐ろしい波も通過し、

私の波乗り魂はこの島で燃やされ、そして磨かれていったのであります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

バリの波に乗る

湘南、千葉、静岡、新島でサーフしてきて、

さらに違う波に乗りたいと感じるようになってきた。

そんなとき、無料でバリに行けることになった。

なぜ無料かというと、

バリグッズを売る社長と一緒にバリのクタという街に行って、

そこにある豪邸に泊まりつつ、サーフしまくって、

ディスコに行って、おいしいロブスターを食べていいが、

帰りの飛行機は彼の商品を持てるだけ持って帰ってくること。

こうして書くと、

密輸業者のようで危ないような気がするが、

その頃はそんなことは全く思わず、

「クタクタになったらどうしますか?」

そんなつまらないジョークを飛ばしつつ、

甘い花の香りに包まれたデンパサール空港に到着したのが22時。

恐ろしい運転のタクシーでそのクタビーチまで向かった。

到着翌日はハーフウエイでサーフ。

波質は鴨川グランドホテル前そっくりだった。

でも胸サイズはあり、乗り放題の温かい波。

しかも豪邸から徒歩5分。

3日目はレギアン。

ここは新島より流れが強く、そして分厚い本格的なビーチブレイク波だった。

遙か彼方でブレイクするエアポートリーフの波に乗り、

波面とはここまで硬いものかと恐れ入った。

また長い滑走距離と、冬でも裸で入れる温かい海に感銘を受け、

その旅が終わってからすぐにまたバリに行こうと決意し、

翌週には、三週間のバリ旅に出た。

当時ーーきっと今もだろうがーー

物価が違うということにカルチャーショックを受けたので、

当時の金額をここに記しておきます。

一泊朝食付きの400円の宿に泊まって、

前出したブレイクはもちろんのこと、

チャングー、ウルワツ、マドウィー、ヌサドゥアの波に乗っていった。

当時のバリニーズ・サーファーだが、

5人くらいが超人的に上手く、

その中でもマデ・カシム、

カトゥ・メンダたちが伝説のサーファーとして、

別格扱いでその名を知られていた。

さらに20人くらいは世界クラスのサーファーだった。

その中にワヤン・ピッチャ、ワヤン・ネッカたちがいて、

後に名が知れるバリニーズは初心者にもなっておらず、

サーフィンというのはそこまで普及していなかったように思えた。

リザール・タンジュンは、マデ・スイトラたちと同じくまだ子どもで、

ワヤン・ジョディ家の一階にあった中華飯店『ジェミニ』がおいしく、

毎晩そこに通って晩餐していた。

とはいっても、

ジェミニならどんなにぜいたくをしても150円程度で、

ごくまれに行くポピーズ・レストランは、

王家の晩餐会と見間違うほどの豪華絢爛さで、

とても値が張り3000円程度の勘定だった。

なので、ポピーズに行くには到着後すぐでないと、

バリの通貨価値になれてしまうので、

3万円くらいの食事に感じられてしまい、

それから2度と行くことはなかった。

ちなみにヌサドゥアはアウトリーフ。

通常はカヌーでブレイクまで渡してもらい、

その駄賃として往復200円を支払っていたが、

これをパドリングで行くことにより節約したのは、

ダユ2というレストランで、

カヌーと同価格で分厚く、

おいしいステーキが食べられたからに他ならない。

ヌサドゥアでサーフした日は、ステーキランチが定番となっていった。

(この後、大きなホオジロザメの大群をブレイクで見て、

命からがらその距離をパドルバックしてきてからカヌーを使うようになった)

当時のバリは、ところどころの道だけが舗装された程度で、

埃が舞う砂利道の横で、

ハエを払いながら食べたそれは辛いナシチャンプルは70円くらいだっただろうか。

ファンタやコカコーラのボトルを集めていて、

バリでは、昔のグレープやオレンジのラベルボトル、

さらには見たことのない「ストロベリー」「レモンライム」まで発見し、

大興奮しながら集める意味でも1000ルピア=当時12円でガブガブ飲んでいた。

毎日、いくらでもサーフィンできたが、

なぜか途中から飽きてきてしまい、

大山マスタツさんの精進するという思想が薄れてしまい、

「やばい、こんなことで自分はプロにはなれない」

そう感じたほど、修練の意味が薄れていき、

堕落までは行かないが、

真冬の真夏日とファンタまみれを終えて、

湘南に戻ってきたボクでありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ハワイの波に

バリの大波を経験したボクは、

少しでも波のサイズが上がると、

鍛錬の一環として長いサイズのサーフボード、

ミニガンに乗るようになってきた。

このボードをシェイプしてくれたブルーワー・ナガヌマサーボードの下重さんが、

「バリの波に乗っただけで浮かれている君は、

ノースショアと言うところに行きなさい。そうでないとライダーと認めない」

そんなことになった。

大変である。

偶然ホノルルまでの航空券は、

コンテストの副賞でいただいたが、ボクには宿泊する場所すら知らなかった。

そんなとき、

私にウエットスーツをスポンサーしてくれていた岡本さんが、

11月から2月までコンドミニアムを借りているので、

テストライダーたちは、

その『フィットシステムズ・ハウス』に無料で泊まれると聞いた。

ただ、そこでは団体行動が義務づけられていて、

その規律は下手な軍隊よりも厳しく、

ボクのような表面だけのサーファーは、

波にも、そしてその先輩たちにもこってりシメられることだろうと、

下重さんと岡本さんはやけにうれしそうだった。

で、冬の始まりの10月4日に、

そのノースショア用のボードを下重さんに4本も作っていただき、

それらを束ねて成田からホノルルに向かうことになった。

5’10”

6’2″

6’8″

7’6″

全てスラスターのハワイ向けシェイプであった。

ちょうどこの頃、VHSやベータテープという動画再生機が普及し、

横山泰介さんがオーシャングライドに持ってきた

『パフォーマーズ(Performers)』というフィルムに夢中になっていた。

そのピンクフロイドやトーキングヘッズの音楽の中でサーフしている全ての映像はハワイだと知り、

こんな恐ろしい波に立ち向かわなくてはならないのかと、かなり怯みながらも、

2次元映像を逆手に取り、

サンセットの波に対してたった5%ほどの過小評価をすることによって、

「サンセット楽勝。あんなのトロ厚波だ」

経験も確証もないまま変な仮想S字自信は深めていた。

そのイメージがあったので、

ノースショアの最初の波はサンセットと決めていた。

初日は良く晴れた4フィートのオンショア日。

ハワイの4フィートというのは、

日本風に言うと「軽くダブルオーバー」はあった。

10月のアーリーシーズンということもあって、

人があまりいない広いビーチに座り、

他のサーファーたちがどうやってゲッティングアウトしていくか、

カレント流れやうねりの向き、そんな全てを確認していた。

自分にとって最大の長さの7’6″でパドルアウトしたのはいいのだが、

チャンネルを通って、

インサイドセクションまで到着して一息付いていると、

意地悪く入ってきたその日最大のウエストセットを真下で喰らい、

(トリプルオーバーはあっただろうか)

想像の数千倍もの威力と、まるで深海かと思うほどに沈められて、

波底の水圧で耳が痛くなったこともあり、

そんな全ての恐怖心と、自身の無力感で溺れそうになりながら、

なんとか上がって来られたのだが、

しかしそれまで培ってきた大きな自信はこのときに粉砕された。

ほうほうのていで陸まで上がって、広い砂浜でしばらく波を見ていた。

左手に見えるキャミーランドの緩いブレイクでさえも、

ボクにとっては軽く溺れると確信するほどの波の威力がそのときわかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

フィットハウス。

この当時

ーーきっと今もそうだろうがーー

サーファーにとってのノースショアは、

ドラゴンボールでの”カリン塔”であり、

ブルース・リーの『死亡遊戯』で猛者が待ち受ける場所であった。

そんな位置づけで臨むノースショア。

そのフィットシステム・ハウス、

通称フィットハウスに滞在することは無料とあって、

私はこのノースショアを背水の陣、または項羽の四面楚歌とし、

最低でも3ヶ月は滞在して、その真の波に乗ることを目標に掲げていた。

その副賞の無料エアチケットは、

無料だけあって、

10月、または2月の閑散期の火水木曜日のみ出発可能だと注意書きにあり。

それ以外は追加料金とあったので、

フィットハウスの開催日より2週間ほど先にやってきた。

空港では、

「ハワイに留学するの」と言っていた謎の美女H嬢にピックアップしてもらい、

その彼女が売りたいという車を得るに至った。

「シボレー・モンテカルロ」200ドル。

当時のドルレートが135円ちょいだったから

3万円弱で手に入れた初めての外国での車であります。

(実際にはボコボコベコベコのボロ車でありました)

私が先がけて到着することを知った岡本さんが配慮してくれて、

日程を早めてフィットハウスがオープンされるということになった。

このフィットハウスがあるクイリマリゾートは、

タートルベイ・ゴルフ場に隣接したコンドミニアムで、

ストゥーディオ(日本で言う豪華ワンルーム)から、

4ベッドルームまであるそれは瀟洒で、

大きな家に見えるタウンホーム群でありました。

その焦げたような茶色は、レッドウッドを思わせる外観であった。

フィットハウスを担当する不動産エージェントは、

シンディという老人にさしかかる頃の女性だった。

彼女が住むというW103を訪ねると、

「吠え声がうるさいから声帯を取ってしまったの」

そういうシーズー犬の「くひゃくひゃ!」という吠え声の歓迎を受け、

じつに簡単に鍵を貸していただいた。

入ってみると、3ベッドルームの豪邸にひとりである。

一階に一部屋。

トイレと洗面、シャワーバスの部屋があり、

4つの電気式コイルのレンジと巨大冷蔵庫がある大きな台所。

リビングルームとダイニングを兼ねた部屋がまた広く、

そこにはソファとテーブル、TVがあって、

階段を上がると、デンという広間があり、

日本流に言えばそれは12畳くらいだろうか。

そしてその奧にもう一部屋10畳くらい。

またトイレと洗面、シャワーバスの部屋があり、

最後にマスターベッドルームという15畳くらいの部屋が、

キングサイズのベッドを中央に鎮座させ、

そのまま奧のマスターバスルームに続き、

専用のトイレ、シャワー、洗面が二つもついた王さま仕様であった。

2週間後に千葉公平さんたちが来られるから、

良い部屋は使わずに、

とりあえず一階のベッドルームに荷物を運び込んだ。

時差ぼけもあって、夕方くらいからぐっすりと眠っていると、

夜半にドアをズドズドとノックする音がした。

怖いので無視し、

翌朝になってから見てみると、ドアに警告書が貼られていた。

それには、

「パティオ(庭)に洗濯物を干さない」

という項にチェックがされており、洗濯物の上に線が引かれて、

WETSUITSと大文字で書かれていた。

どうやらハワイはウエットスーツですら外に干してはいけないらしい。

所変われば、イロイロ変わる。

それならローカルたちのようにトランクスだけでサーフすればいい、

直感的にそんなことを考えていた。

ハワイの香りというのか、

あの青い空を取り巻く、美しい大気。

わがモンテカルロ号の大きな窓を開け放って走るハイウエイは、

大瀧詠一さんの名作『A LONG VACATION』の、

永井博さん作ジャケットを思い出すにいたり、

ここに来るまでは、

深夜からお昼までを横浜市中央卸売市場本場で、

強制労働に似た高給バイトに明け暮れたドレイ時代とのあまりの対比に思わずニヤケてしまった。

そのボロボロのモンテカルロ号と私は、

ワイメアもパイプラインもわからないままエフカイビーチパークを見つけ、

そこの右側の波(ププケア)や、

ハイウエイからサーファーが出入りしているのを見てロッキーレフトを発見するに至った。

この一帯の波は岸から近いブレイクなので、きちんと波チェックができた。

どんなに大きく見積もってもセットで頭くらいだったので、これならサーフできると確信し、

そのロッキーポイントに行くことにした。

湘南で使っていた5’10″が、この波へのベストマッチだと思ったのだが、

あのものすごいノースショアのことである。

そんな得体の知れない波パワーを考えて6’2″を抱えていき、

岩がたくさんある砂浜に陣地をこしらえて見学していた。

沖から蛍光緑色のボードに乗ったフロントサイドのサーファーがエアをしまくっていたが、

着地に結びつくというより、

空に浮いた雲まで届けとばかりに離水を繰り返していた。

今思うと、この彼はリアム・マクナマラだったのだろう。

その緑色が乗ろうとすると、

ふざけながら邪魔をするティーンサーファーたちが3人。

ハワイアンスタイルの渋いサーファーたちが8人くらい。

他の白人サーファーも全員、しっかりとしたターンで、

その岩だらけのインサイドの沖で、

ダイナミックに、そして優雅に波を乗っていた。

緑のサーファー以外は全員トランクス一枚。

新島系のパワーのようで、バリのようなパーフェクト。

そうやって自分に情報をインプットして、

心のウオームアップをしていた。

上記したが、

私はリーフブレイクの鎌倉で波乗りを練習したこともあって、

こういうポイントブレイク、

そしてリーフブレイクのマナーは先輩たちから教えられて身についている。

今でも重要だと思っている波乗りマナーは、

「いきなりピーク付近に行かない」

「ピークと同じラインまで沖に出ない」

「とにかく新人はインサイドでサーフする」

そういったことは空手時代からわかっていて、

その要諦は、

「新入りはもちろん茶帯程度では、

師範や達人たちの組手には参加できない」

そんな当然なことで、

よってこの達人と妖怪たちがいるロッキーポイントで、

沖にまでパドルアウトしようとは1ミリも考えていなかった。

インサイドでやりたかったのだが、

サーフ雑誌でその高名を轟かせていたロニー・バーンズがひとりで波に乗っていた。

時間はたっぷりあったので、

ずっと見学していると、ほぼ全員が同じタイミングで上がって、

あっという間に3人しかいなくなったので、

そのロニーバーンズのやっていたブレイクで、

自分なりの表現をしたが、

揺れるようなバックウオッシュが常に入っていて、

波から軽く振り落とされたり、

インサイドでは強烈な流れがあり、

渦巻くような波を体験し、

それまでの海とか波とは全く違うことを身を持って味わった。

(自分はロッキーポイントでサーフしたと思っていたが、

後にそこはモンスター・マーシュという別ブレイクであったことを知った)

空腹からがら海から上がり、

サンセットの前にポツリと現れるガソリンスタンドの横のキャミーストアに行ってみると、

隣が食堂(ダイナー)と称していたので、

どれどれと食べたカルビプレートのおいしさといったら、

それまで食べたもので一番おいしいと錯覚するほどの味であった。

すぐにフードランドを見つけ、

「ファッティ・アヒ(鮪脂肪)」があって、

これはどう見ても、

“トロ部分がたっぷりと付着した筋”が、

サクで1.50(200円ちょい)と手書きされて安売りされていて、

ハワイの人は、こういうものはあまり食べないのだと知った。

それにアロハ醤油をたらして食べた味はまさしくトロそのもので、

ご飯が食べたくなり、米を買って鍋で炊いた夜もあった。

週末になると、タウン(ホノルル)から友人たちがやってきて、

そのププケアとか、またはラニアケア。

みんなで食べたバーガーキングのワッパーというハンバーガーのおいしさといったら、

前出したカルビプレートと同等な感動まであり、ボクはハワイ生活を満喫していた。

2週間後、本隊である千葉公平さんたちがやって来られた。

公平さんは、

私の空手の師範にも似た雰囲気があり、

ひとたび波乗りすると、

両手ブラリ戦法(©あしたのジョー)で、

バックドアのチューブを抜けたりし、

恐ろしいローカルだったマイケル・ホーたちも

「コーヘイ、コーヘイ」と子どものようになついているのを見て、

なるほどこんな日本人サーファーがいるのかと感じいった。

公平さんの弟子たちは、

私が溺れそうになったサンセットの10フィートオーバーに普通の顔をして入っていき、

または大きな日のパイプラインにも乗っていた。

そんな伝説人と、達人を取り巻く人と共同生活をすることで、

硬派な思想となり、

その化け物が、「鋭利なリーフ」

という刃物を持ったような波に立ち向かっていく気力やきっかけとなって、

そしてハレイヴァのピークに吸われていき、

最後はピークの奧で浅瀬にどかりとやられてしまうという、

恐ろしいカレントや、

バックヤーズの激烈ウエッジするピークを目撃し、

ノースショアというのは、サーファーにとって神話世界なのだ、

そう確信していく毎日でありました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パイプライン

私たちノースショアに滞在する日本人サーファーたちは、

神話のような波に挑みながら、祈るような毎日を過ごしていた。

ある人から聞かされたのが、

「メディアへの露出」で、

これは、

“無料宿泊しているライダーは、ノースショア滞在中に必ず写真を残さなければならない”

そんな不文律があるらしかった。

ただ、今と違ってデジタルカメラは普及していないフィルム時代だった。

通常はポジティブというフィルムを使うので、

1枚撮るのにフィルムと現像代だけで1ドルの原価がかかり、

それに滞在費、渡航費を合わせると1枚10ドルでも出血大サービスだと、

大雨日のガスチャンバーズで知り合ったNさんという日本人写真家は教えてくれた。

それに日本人フォトグラファーは、

日本人を撮ってはくれるが、

じつに打算的なので、

「あ、トム・キャロルが乗った」

「マーチン・ポッターだ!」

もちろんだが、そうやってメジャーサーファーがいると、

表紙や見開き狙いと的を変えるのだそうで、

そうなると日本人サーファーは二の次で、

この状態で写真を残すというのは、

『コダック・リーフ』と呼ばれるオフザウオールから、

バックドア、パイプライン、

ロッキーライト、ロッキーレフトあたりでサーフして、

フォトグラファーがいるときに妖怪や伝説人、

または有名人よりも良い意味で目立った波乗りをしないとシャッターは押してもらえなかった。

「もしかしたら写真を撮ってもらえるかも」

そう考えて、コダックリーフに行くが、

挑戦修行中の私のようなサーファーを撮ってくれる奇特な人はどこにもいなかった。

それよりもフォトグラファーがビーチに並んでいるところは、

サーファーも激戦区で、波に乗るというより、

おこぼれ波を必死にテイクオフしていただけだから、

これは自分のしたい波乗りではないと感じるようになり、

自然にラニアケアとか、

ベルジーランドという写真方面に遠きブレイクに向かう毎日となった。

そんなある日。

夜明け頃、エフカイビーチパークからパイプラインをチェックすると、

頭くらいあるのだが、3人しか入っていない不思議な日があった。

無風で、しかも良く晴れている。

ちょうど5’10″を車に入れていたので、

「これはビッグチャンスだ!」

そうやってすかさずパドルアウトして、

すばらしいバレル波の壁に張り付けた。

ここで感じたのは、

ずっと探していた波乗り技術のドアを見つけ、

すぐにそれを開いて新しい世界に入れた気がして、

うれしくて何度もテイクオフを繰り返していた。

だんだんセクションが深くなっていった。

「まだ抜けられる」

そうやって奧からテイクオフして張り付いて、

バレルインしてすぐにフォームボールという泡層に乗ってしまい、

沈められて、巻き上げられて、浮き上がってくると、

ボードの上半分がなくなっていた。

生まれて初めてボードを折ってしまった。

こんな簡単に折れてしまうのもパイプラインならではだと、

悔しがるよりもむしろ感激し、先輩たちが教えてくれた

「折れた部分はファイバーグラスが露出しているからそこが危険だから触らないように」

そんなことを思い出しながら泳いで上がってくると、

白人サーファーがボクの上半分を掲げて待っていてくれた。

2ピースとなってしまったボード。

ビーチパークのシャワーでよく洗い流して、

「またつないで乗ろう」そんなことを考えていた。

ボードをモンテカルロ号に積もうとしたとき、

有名な日本人写真家が初めて話しかけてきてくれた。

「ボードをそんなにしちゃったらダメだ」

そんなことを言いながら、

彼はボクがここでやるのは1000億京万光年は早い、

そう遠回しに伝えてくれた。

ボクは笑顔で、

その言葉の真意には気付かないふりをしながらそこを立ち去って、

サンセットマートで大好物のエクレアを食べながら、

それからもパイプラインのことをずっと考えていた。

常にテイクオフの身振りを練習し、

ドロップインする感覚、

波への漕ぎ出す位置、

テイクオフしてから背中側のレイルを滑らせるように、

そして引っかけるように、

レイルはこうつかんで、

顔の向きはこうで、胸はこの位置で、そうやっていた。

壁を見ると、

垣根でも車のドアでもそんな練習をする毎日が始まった。

嵐の日はリアム家に行って新島仕込みの卓球をするようになったが、

そこでもバックサイドにこだわり、バックハンドだけで卓球をしていた。

実際の波乗りではライト、

つまりレギュラーの波が主流のラニアケアに行ってもバックサイドになるレフト、

ププケアでもバックサイド波を探し、

バレルにならないのに壁に張り付いていた。

そうこうしていたら大きな西うねりが入り、

それはそれはすばらしいパイプラインが姿を現した。

デーン・ケアロハ

サイモン・ロウ

マーチン・ポッター

デレック・ホー

リアム・マクナマラ

ゲーリー・コング・エルカートン

ロス・クラーク・ジョーンズ

トム・キャロル

ロニー・バーンズ

こんなすばらしいサーファーたちがピカピカのパイプラインを滑って、

ときには怒濤のようなバレルから飛び出してきていた。

時にマーチン・ポッターことポッツは、

ニューカマーの筆頭で、彼が乗ると、

岸に30台は立てられた三脚の上から、

けたたましいモータードライブのシャッター音が、

まるでオーケストラのように鳴るので、彼が乗ったことはすぐにわかった。

先日出会った怖い日本人写真家もいて、

ボクのことを見ると、気持ち悪いものを見るような顔で睨んでいる。

パイプラインは、

トリプルクラウンのトリであるパイプラインマスターズを控えていて、

毎日ものすごく混んでいた。

でもこの日は、かなり空いている、といっても30人くらいが入っていて、

もしかしたらボクにも乗れるかも、

いや「あの波に乗りたい」

そう感じ、さらに目に力を込めて波チェックしていった。

この波が上がるとは、

ラジオのブイ情報やみんなの話題で知っていたので、

最大サイズの7’6″ガンは車に入れてきていた。

相撲ではないが、

やがてボクの集中力が最大限まで達し、

“時間いっぱい”になったので、

車からボードを出してワックスを塗って、

しっかりと背筋をまっすぐにして歩き、

いつもの場所からパドルアウトしていった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パイプラインの波

パドルアウトすると、

ボクと7’6″ガンは左から右への流れがすごく、

一瞬でエフカイ側まで行ってしまった。

それは想定内なので、

そのままその泡群を無心で突き抜けていた。

ハワイの滞在も2ヶ月となったので、

気力体力、そして日焼け共に充実していた。

インサイドセクションでラインナップすると、

サイモン・ロウがテイクオフしていった。

彼のサーフスタイルは好きなほうではないのだが、

ここパイプラインのチャンネル側から見る彼のドロップといったら鳥肌が出るほどすごく、

これが世界一級品の匠技なのだと、深く大きく感動した。

次のオフショアを受けて切り立つような波にテイクオフしたのはポッツ。

あれだけ波が立ち上がってしまうと、

ポッツでさえもボードにしがみつくように波の中に入り、

テイルのエッジだけでボトムまで急降下するようにバレルインしていた。

ものすごい世界である。

「今までのサーフィンを50とすると、

ここは5000000兆とかそんな宇宙的な単位を使用するべきである」

そんなことを考えていた。

インサイドにいたのだが、ボディボーダーたちがやたら多く、

彼らは切り立ちすぎてサーファーが行けないリッジに、

さし乗りしていくので、

こんなガンボードのサーファーには乗れる波はどこにもなく、

セットが来れば沖に、右にと逃げて、

それはまるで波乗りではなく、

波逃げというのがふさわしいものだと思っていた。

そうやっていて1時間が経過しただろうか、

派手な、黄色と緑のボードとウエットをまとったリアムがやってきて、

「あなた、ナミ、乗りたい?」

日本語で、瞬きもせずに真剣な顔でそう言ってきた。

「イエス」

そう答えると、

左手で手招きをしてきた。

リアムにくっついてパドルアウトしていくと、

もうバックドアの沖の位置で、

そこにはハワイアンふたりが大きなガンで波を待っていただけだった。

なぜかやたらと落ち着いていた私は、

シャカサインを出して挨拶したら、

それはうれしそうな笑顔を返してくれたので、

とてもうれしくなって安心してしまった。

水平線が動き、そのすぐ後にやってくる波群。

怪物みたいな水の塊が、

下の浅いリーフに当たって、

ものすごい勢いで波となっていく。

リアムにとっては、この波でさえも遊びのようなものらしく、

フワリとパドルするだけで波に乗っていって、

それはまるでみんなにお手本を示しているようでもあった。

それから2時間のあいだは沖でセットを喰らいつつも、

他のサーファーの波へのアプローチを詳細確認していた。

どうやらコブがあって、それが重要らしい。

(今は波の芯としてみなさんにここでそれをお伝えしております)

3本に1本くらいはそのコブの位置がわかってきた頃、

「フナキ!GOGO!GOフナキ!」

そうリアムが叫んでくれた。

コブの位置を確認して、

ボードと自分のバランス最良の位置で集大成パドリングをしていき、

波が近づいてきて、

振り落とされるようにテイクオフするとき、

横にいた陽に灼けた白人サーファーが、

うれしそうにこちらを見ていた。

分厚い波壁がぐるりとしたら張り付く、

それだけを考えてボトムターンしていった。

気付くとエフカイ側まで来ていて、

無傷のボクがいた。

自分の状況を整理すると、

あの波はバレルにはならなかったが、

きちんと壁面を伝いインサイドまで乗って、

キックアウトしてパドルの姿勢になったまま放心していたのだった。

もう1本乗ろうと思ったが、

心が疲れてしまっていて、

「上がろう」

そう思って上がっていき、

うれしさ半分、

驚き半分のままビーチパークのシャワーに向かって歩いていくと、

当時サーフィンライフを中心に写真を撮り、

天才と称されていた土屋高弘さんがいて、

こちらを向いてニヤリと笑い、

「船木、写真あるぞ」

そう言ってくれた。

天に昇る気分である。

ちなみに土屋さんは、

写真家だけの世界選手権があったら優勝候補と噂されるほどの波乗りの腕前で、

大好きな伊豆の人でもあったので、

そんなことも含めて飛び上がるほどうれしかった。

土屋さんから20mほど向こうには、

前出した私を嫌う写真家の人がいたが、

彼はわざとこちら側を見ないようにしているようで、

その体がオフザウオール側を向いていた。

とにもかくもお世話になったスポンサーへの無料宿泊の条件である

「写真を残すこと」が出来たかもしれない。

さらには自分の乗ったこのパイプライン波が写真になっているかもしれない。

そう感じながら浴びるシャワーから見る景色はいつもに増して虹色が濃かった。

ありがとう土屋さん。

ありがとうリアム。

ありがとうパイプライン。

ありがとうハワイ。

ALOHA!

そんなことを感じて、

23歳になりたての私は、

いつもに増して、ハワイの神さまに深くお祈りするのだった。

©Takahiro Tsuchiya 1988

当時のスポンサーに感謝を込めて

Brewer Naganuma Surfboards

Fit Systems

10 Feet Cord

Astro Deck

Manuverline

多大なるサポートをありがとうございました。

ーーーーーーーーーーーーーーー

ワイメア編

これはまとめるとき、

またはいくつかの出版案をいただいたので、

そのときに詳細を書きます。

私の人生を変えた波でもありました。

ーーーーーーーーーーーーーーー

トム・カレンさま

パイプラインの波を乗ったボクは、

少しというか、かなりいい気になっていた。

タウンに行って、

ボビー・ブラウンのコンサートを見たり、

ホリデーマート(後ダイエー、現ドンキホーテ)で、

高価だった文明堂のカステラを買ってしまったのも、

もう少しでこの夢のようなハワイ滞在が終わってしまう決別と、

そして祖国への想いがあったからだろう。(大げさですね)

ロッキーレフトの波の仕組みが少しわかったり、

「ラニーズ」

そんな通称のラニアケアで、

予期せぬほど巨大なものすごいバレルに入った。

けれど、これは心の準備が出来ておらず、

出口がぽっかり開いているのに畏怖して飛び込んでしまい、

大先生マイケル・ホーに「お前は心が弱い」と諭されたりした。

そんな日も大好きなラニアケアでサーフしていると、

トレードウインドというサイドオフショア風がみるみると弱くなってきて、

さらには波も良くなってきた。

夕方、しかも日没後なので、セットのたびに人は減っていった。

本日最後の波を待とうと、

いつもより沖で波待ちをしていると、

ワイメア方面、つまり沖に向かって右側から、

パドルボードのようなガンに乗ったサーファーが近づいてきた。

もう一度その人の位置を確認すると、

なんとそれはトム・カレンだった!

当時の彼はサーファーたちにとって神さま以上の存在で、

日没後のオフザウオールあたりに出没したと聞くが、

まだ誰もそのお姿を見たものはいなかった。

彼はそのままボクの沖にやってきたと思うと、

セットの最初の一本目のコブ(芯)の中央にくるりとその長いガンを返し、

美しく、長い波に乗っていった。

目で追うが、インサイドには暗くてもう彼の姿は見えなかった。

すかさずその次の波に乗り、

彼を探すが、どこにも見えないので、

そのまま腹ばいになり陸を目指すと、

彼(さま)はすでに砂浜にいて、

その10フィート近いであろうガンを抱えて歩いていた。

「たった1本だけ!」

そんなことにたいそう驚いたのは、1989年の2月中旬だった。

私は今もその神さまの真似をし、日没後にパドルアウトして、1本だけ乗ったりしている。

ちなみに現在のトム・カレンは、

レッツパーティ社が製作するスキムボードを改造して乗っていて、

そのボードからのバリエーションをタイラー・ウオーレンがシェイプしている。

この後、鎌倉から居を茅ヶ崎に移し、私は茅ヶ崎に1994年まで住んでいた。

当時、この地に天才児がいて、

それは現カラーズマガジン総帥のヤングヨゲ。

その”トム・カレンのラニアケア216事件”を教えると、

目を輝かせて私の真似をしたが、

「1本だけ乗るというのはむずかしいです。つい欲張って2本乗ってしまいます」

そんなことを平和学園横にあるセブンイレブンのコピー機械の前で言っていた。

話は戻るが、

ハワイ滞在はカステラをおいしく食べてからちょうど2週間後に終了した。

成田に着いて思ったのは、

「よしまた今年も冬のハワイに行くぞ!」

ということで、それは、

再び高給市場バイトに勤しむドレイの日々がやってきたことを意味していた。

鎌倉の家を原付ヤマハ・サリアンで、

夜中の12時に出て正午頃戻ってくる辛い毎日が始まっていた。

「サーフィンのためならエンヤコラ」

炭坑節の歌詞のような毎日が過ぎていった。

ただ、ハワイに行く前と違うのは、

波に乗る際には、

パイプラインやロッキーポイントをイメージすることができるようになった。

ときに低気圧が通過して、

クローズアウトすると、

無理やりパドルアウトしていって、

サンセットボウルだ、と思いながら海中でわざと両手両足を拡げ、

巻かれている時間を増やしたりしていた。

もちろんだが、

先日のエディ・アイカウの覇者、

そして2016年のワールドチャンピオン、

ウナクネ皇帝候補の

ジョンジョン・フローレンスはまだ誕生すらしていなかった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

凱旋

午後の波乗りの合間は、

お世話になったスポンサーにご挨拶周りをした。

持っていったのは、パイプラインに乗った自分の写真。

その写真には、

ウエットスーツ、サーフボードロゴが見え、

ノーズガード、リーシュと、

支給されているものは全て写真に写っていた。

今回のサーフボード4本を作っていただいたブルーワー・ナガヌマ工場の休憩室に行くと、

昼食後でほぼ全員の職人さんと、シェイパーたちが揃っていた。

じつはこの”ナガヌマ”の休憩室で、

「マンライ」なる流行語が誕生したのだが、それはあまり知られていない。

後の社長となる名職人Wさんがベルボトムのジーンズを履いていて、

サンディングをするSさんと、

サーフボードアートをするKSさん、

シェイパーの抱井さん、オガマさんたちが市場食堂から帰ってきて、

お茶を飲みながらめいめいのサーフ雑誌を開いていた。

ちょうどそこに主宰の長沼さんがやってきた。

「お、フナキ。良く焼けているな」

「こいつハワイ帰りっすから」

KSさんが、長沼さんの言葉に私の代弁をしてくれた。

「4か月も行ってたのか、どの波が一番好きだった?」

ハワイの伝説的なサーフボード、ディック・ブルーワーを扱う会社だけあって、

長沼さんは詳しかった。

「はい、ロッキーポイントのライト、

あ、あとラニアケアで大きくてまん丸のチューブにも入りました」

「ラニーズはいいよな。タウニー用(街サーファーのこと)のブレイクだと、

ちょっぴりバカにされているけど、うねりの向きが合うとすごい波が立つだろう」

「はい、やばかったです。あ、そこでトムカレンを見ました」

「パイプラインに乗ったって、シモジュウから聞いたぞ」

「はい、写真を撮ってもらいました」

そう言って、

スライドからの転写カラーコピーを誇らしくみなさんにお見せすると、

「ボトムターンじゃだめだ、チューブに入ったのかよ」

「これはパイプじゃなくてエフカイじゃないのか」

「腰が引けちゃってるぞ」

「チューブに入らないとパイプラインじゃないだろ」

そんな風に職人さんたちは、

「あの1本のうれしさ、重み」

を知らないからこそ、

この渾身の写真を見て、忌憚のない意見、感想を口々に言うのだった。

手ぬぐいを頭に巻いた抱井さんだけは微笑を絶やさずにこの状況を見ていた。

意見が出終わると、

無言だった長沼さんが口を開いた。

「ちょっと待とうぜ。みんなそう勝手なことを言うけど、

12月のパイプラインの、このサイズでパドルアウトして乗ることができるのか?」

長沼さんがそう言うと、職人さんたちが無言になった。

さらにこう続けた。

「フナキは初めてハワイに行って、パイプラインのすばらしい波に乗って写真を残して帰ってきた。

しかもサーフィン歴4年だぜ。そういうところを見てあげないといけないんじゃないかな」

ハワイでさまざまな困難や試練、

修行を経験してきたボクは、

その言葉を受けて涙が溢れそうになっていた。

「編集ページで使わないようだったら、ウチの広告でこれを使おうぜ」

そんなうれしいことになった。

で、本当にボクの広告がサーフィンライフの6月号に出稿されることとなり、

そのデザインが始まった。

最初の案はこんな感じだった。

ボクはこの誇らしいラフデザインを常に持ち歩き、

近しい人には見せてジマンしながらその5月10日の発売日を心待ちにしていた。

発売日は開店前の文教堂で、

サーフィンライフが入っている本の束を見つけ、

開店直後の店員さんにそれを指し示し、

その中から2冊購入し、家に帰ってきてからその広告を探した。

あったあった!

でも、それを見てあれ?となった。

↓

実際に雑誌に入った広告は、

波の上がカットされていて、

なんだか波の高さが小さく見えたので不満といえば不満だったが、

それよりもうれしさの方が大きかった。

で、後でこのトリミングの理由の噂が聞こえてきたのが、

「新人がいきなりパイプラインであの波に乗るのは憎まれる原因だからこうなった」

「フナキはパイプラインでいつもサーフしていたわけじゃないから、フルサイズでは掲載できない」

どうやら日本のサーフィン業界というのはねじれていて、

そんなことを考えながらサーフィンワールドに連載されていた空志海児さんのコラムを読むと、

やはりそんなようなことが書いてあった。

で、もしかすると空志海児さん=抱井さんなのでは?

そう思い、ご本人に聞いてみると、

「そう思うかい。ふふ」

いつものようにトムカレンが写ったVHSビデオを見ながらとぼけていたので、

これはほぼ間違いない、そう確信を得た。

とにもかくも、初ハワイ編はこれで決着したのだった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カリフォルニアへ

雨の日も風の日も、

暑い日も深夜から早朝、お昼までの重労働のかいあり資金が貯まった。

で、その秋もハワイ、ノースショアに行けることになった。

その頃のボクはハワイの波こそが本物であると信じ、

なるべく長い期間をそこで滞在するように予定を組んでいた。

2年目、累積6か月となるノースショアの波は、

知れば知るほど神話的なものばかりであった。

ただ、トリプルクラウンが近づいてきて、

その混雑は異常なほどで、

レギュラーブレイクではサーフせずに、

タートルベイとか、モンスターマーシュや、

フレディランドに向かう毎日だった。

そんなある日。

ハレイヴァ以北のノースショアでは、

唯一のスーパーマーケットだったフードランドで、

アイスクリームを食べながら掲示板を見ていると、

「Mainland Roundtrip $100!」

そんな張り紙があった。

「もしかしたらアメリカ本土への往復航空券?」

そんな直感があり、

連絡用の電話番号が書かれた切れ端をちぎり、

クイリマの公衆電話からそこに電話してみた。

すると、予想通りの返答が返ってきた。

メインランド(アメリカ本土)、

つまりホノルルからロスアンジェルスの往復航空券があるのだが、

予定が立たずに行けなくなったので100ドルで転売したいと言う。

最近はチケットの名前と本人の身分証明書が合致しないと飛行機には乗れないのだが、

当時は券があれば乗れるし、

もし心配ならタウンの旅行代理店で手数料を払えば、

自分の名前の航空券に交換発券してくれるという。

小さい頃から『ピーナッツ』、

チャーリー・ブラウンやスヌーピーのマンガを見て育った私にとっては、

「アメリカ本土を見てみたい」

そんな夢があった。

ハワイはアメリカ合衆国内にあるので、ボクの入国はすでに済んでいる。

詳しい人に聞いてみると、

ハワイからロスまでは、新島から調布飛行場に行くようなもので、

IDがあればパスポートもいらないと言う。

この当時はインターネットもない時代であるので、

メインランドの情報は、前出したピーナッツ等のマンガとか、

「奥さまは魔女」といったテレビドラマ内や映画でしか知らなかったので、

実際に行った人は、メインランドのこんな噂話をしていた。

4リットルサイズのオレンジジュースが1ドル(当時の為替レートで137円程度)

海の上に観光用の橋(ピア)が延びていて、その脇でみんなサーフィンをする

高速道路が無料で、片側10車線の箇所もある

波はどんなに小さくても膝腰はあって、潮が入ってくる時間になるとたいてい胸程度となる

ローカルがオープンでフレンドリーだ

ガソリンの値段が1ガロン1ドル以下(当時の為替レートで1リットル35円程度)

サンクレメンテのサーフポイントは、自分が倍くらいに上手になったと錯覚するほど良波だ

家の中で誰も靴を脱がない(ハワイは日本式)

新品サーフボードの値段が250ドル(当時の為替レートで3万5000円程度)

こんなことを聞いて、

信じられるものもあったが、

実際にはかなり誇張されているだろうと思っていた。

さて、夜の6時にホノルル空港をかなり遅れて離陸した小さなジェット機は、

予定通りロスアンジェルス空港に降り立った。

サーフボードが入った荷物を受け取り、時計を見ると深夜1時。

しまった。

この時間はレンタカー屋も全て閉まっているので、

どこか安全なところで時間をつぶしていようと思って、

空港の片隅にいたのだが、

黒人の警備員がやってきて、

「ここにはいるな、外に出ろ」と言う。

でもレンタカーがないと動けない、そう伝えると、

聞いたことのない訛りというか、英語に聞こえない言葉で

「ううfhげkhだshううdあ」

「エクスキューズミー?」

「ゆfhげkげhだshううdあ」

「エクスキューズミー?」

そんなやりとりを10回以上すると、

ようやく

「お前は外に出てレンタカーのバスに乗って行ける」

そんなことを言っているような気がした。

とにかく半信半疑で空港出口に出てみると、

ハワイとは違って冷気が体を伝った。

ただ深夜だというのに車の数が多く、

レンタカー屋のシャトルがひっきりなしにやってくる。

ハーツ

ダラー

バジェット

エンタープライズ

そんなロゴをまとったシャトルバスが走っていくのを確認していた。

実家のTVがナショナル製であったというだけで、

「ナショナル」という単語の親和性に引かれ、

その名前のバスに恐る恐ると乗り込むと、乗客は私ひとりであった。

空き地が拡がる辺鄙な場所に連れて行かれ、

掘っ立て小屋のような不思議なオフィスでレンタカーを借りることができた。

さすが大都市ロスアンジェルスである。

トーキョーでも深夜にこうはいかないだろう。

地図を開いて、

「サンクレメンテにはどうやって行くのがよろしいか」

そうレンタカー店員に尋ねると、

「サクラメントはここから8時間はかかるぞよろしいか?」

そうやって返されたのだが、

「サンクレメンテは、ロスアンジェルス空港から1時間くらい」

そう聞いていたのでこれは変だぞと直感し、

もしかすると私の発音が悪いからかもと感じて、

そのコンドミニアムがある住所を見せると、

「ああ、サン・クレメンティね。サクラメント(カリフォルニアの首都)かと思ったわ」

苦笑されながらフリーウエィ5号線の南方面を示してくれた深夜2時。

(そんなことがあって、私は今もサンクレメンテの発音や表記に厳しいのであります)

地図を見ながら運転していくと、

じつに簡単にサンクレメンテに到着した。

宿泊予定のコンドミニアムのフロントは施錠されていたので、

駐車場で時間をつぶしていたのだが、

安心したからか猛烈にお腹が空いてきた。

良く考えると、夕方空港でスナックを食べてから何も口に入れていなかった。

で、フリーウエイを降りるときにセブンイレブンを見たので、

そこに行くと、目つきの悪い黒人がいて金銭をせびられた。

(22年間ここに住んでいるが、あそこのセブンイレブンでは、

もっと言うとサンクレメンテ周辺でそんなことは2度となかった)

やはりメインランドは危険だと感じ、

その彼とは一切の関係を持ちたくないと、

とっさに「お金がない」と言ってしまった手前、

何も買わずに出てきて、そのまま駐車場に戻った。

それからややあって、夜が明けてきたので近所を車で散策すると、

カラフィアという道が海に出られそうだったので行ってみると、

腰くらいのダラヨレ・ダンパー波があって、

「まあサーフできる」そう思いながら、

その有名で、良波とされているブレイクはどこにあるのだろうか?

そんなことをずっと思っていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

サンクレメンテ・ローカルズ

スペイン風建築が建ち並ぶサンクレメンテ。

静かなサーフタウンで、

日本人はもちろん、アジア人は他に誰もいないようだった。

噂の良波に乗りたく、

宿の近くのサーフショップ『スチュワート』に行き、

ワックスとサーフ雑誌を購入しつつ、

感じの良い店員に、

「サーフポイントはどこにありますか?」

そう聞いてみると、意外や意外、

「うーん、サーフポイントはないな。ここから2時間くらい車で走らないとないぞ」

そんなことを言うのではないか。。

「でもここには良い波があると聞きました」

そう食い下がると、

「そうだね。良い波はあるよ。でもコットンズやローワーズはポイントだけど、サーフポイントではない」

そんなようなことを言うので、困惑していると、

「あ、ポイントみたいなのがあった」

そんな懐柔案なのか、

話を打ち切りたいのかなんだかわからなかったが、行き方を教わったのが教会岬。

それでも教会岬にはたどり着けず、変な波でずっとやっていた。

(実際は教会岬まではもっと歩かなくてはいけなかったが、

まさか3km以上も歩いていくブレイクがあると思えず引き返してしまった)

それからずいぶん経ってから少しずつ他のサーフスポットを知り、

「あのスチュワートの店員はサーフポイントを教えたくなくて嘘を付いた」

そう恨み信じていたが、

こちらに住み始めて何年かして、そのわけが判明した。

私が「サーフポイント」と言ったのが問題だったのだ。

ポイントというのは、

英語のサーフ用語で『岬波』ということで、

彼はベンチュラのカリフォルニア・ストリートとか、

リンコン・ポイントというのを私が探していると思ったのだろう。

本来なら「サーフブレイクはどこですか?」

または「サーフスポットは?」と聞けばよかったのであります。

日本語英語が変なので、こんなことになるのだと、

今でも「ポイント」という言葉には気をつけている。

さらには私のような被害者を作りたくないので、

「岬波でないと、サーフポイントとは使わないでください」

そんなことをメディアの人に伝え続けている。

(実際には一部のメディアがそうしているが、

ライターさんクラスだと90%はポイントと表記、波情報も同様)

ポイントというのが誤記だと思うのは、

上記したように岬波と混同する怖れがあり、

ほかのスポット、ブレイクとすればいいというのがその理由だ。

なので、

NAKISURF内ではこれらの単語は完全表記されていて、

読者たちは世界旅のときにその恩恵を受けていると自惚れております。(笑)

さて、カリフォルニアはハワイとは違い、日本みたいな波で、

サーフィンと生活が密接な関係にあるような気がした。

で、アベニダ・ピコのモールにレコード屋があって、

(現ハンセンズ・マーケット)

そこを見学していたら、

カセットテープの棚から1本の白いカセットがカシャリと落ちてきたのだった。

それはまるで

「聴いてくれ、私を買ってくれ」

というメッセージがあるようで、

とても不思議な気持ちになり、

手に取ると、それはピンク・フロイドの『ザ・ウオール』だった。

私が中学生のとき、

LP2枚組はやたらと高かった(4000円)が、

大きなポスターにつられて予約し、

購入してすり切れるほど聴いていたアルバムで、

さらに書くと、

ハワイ編での予習復習を兼ねたビデオ

『パフォーマーズ』でのサウンドトラックであるほど、

私にとって親和性が高かった音であります。

そんなこともあって、即購入し、

レンタカーのカセットデッキに入れ聴き続け、

じつは今でも、そう35年間も聴き続けている。

結果、私にとってのサンクレメンテBGMといえばこれらの曲群。

シャッフルでなくリピートで今でも聴いているほどの名作アルバムとなったのであります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そのピンクフロイドと、

クリスチャン・フレッチャーと、

ネイザンの当時のフィルムを見つけたのでここにおいておきます。

Tストリート

初カリフォルニアでの滞在は、

サンクレメンテという静かでおしゃれな街。

人々も笑顔を絶やさずに安全な場所だった。

今もここに住んでいるのは偶然か必然か。

良い波でサーフしようと、

サーフショップの店員から教えてもらったのは教会岬。

けれど、

駐車場からあれほどまでに遠いとは信じられずに引き返したが、

その途中でアッパー・トレッスルズの波を見つけた。

そのスムーズでほぼセクションレスの斜面と、

軽く50mは乗れる距離に驚いたボクは毎日そこでサーフしていた。

波乗りの合間にはペドロス・タコスでフィッシュタコスを食べ、

ファットバーガー、デリカテッセンで有名なビリーズ、

またはエルカミノ通り南にあった

『アルファ・ベータ』というスーパーマーケットに行っていた。

(現在はラルフス)

その後は街の探索。

サンクレメンテは小さな街で、

当時の街人口は1万人くらいだっただろうか。

見かけるのは白人がほとんどで、たまにメキシコ人。

日本人はおろかアジア人はほぼ皆無で、

日本人サーファーのボクのことは、

このサーフタウンのこと、

じつは多くの人に知られていたようだ。

さて、そんなとき、

住宅地を海側に探索していくと、

たくさんのサーファーで賑わうブレイクを発見した。

Tストリートという名前と聞いた。

名前の由来を聞いてみると、

T字の交差点からなのか、

トレファグラー・ストリートからなのかわからないけど、

昔からTストリートと呼ばれているそうで、

(現在は地図にもTストリートと記載されるほど、市民のサーフブレイクになっている)

早速サーフしてみると、

千葉の部原海岸メインピーク周辺のようなリーフとサンドのミックスで、

変化や消滅、ウエッジ、切り立ち、バックウオッシュが激しく、

見た目と違って、普通に乗るのがむずかしいほどの波質だった。

北側、つまりピア側からライトがメインに向かって走れて、

メインからはライト&レフト。

ライトの向こうには2、3のピークが続いて拡がっていた。

(ピアの向こう、サーファーたちが沖で波待ちしているのがTストリート)

そのピア側から不思議なるスタイルのサーファーが波に乗った。

黄色、赤、青、茶色という当時も今も奇色ウエットスーツ。

オレンジのボディグローブ・ロゴが胸に。

彼のサーフィングは、

今で言うところのウナクネ系アクションなのだが、

トップアクションが激烈で、そんなところも奇天烈だった。

ボトムに降りると、

瞬時に体を折りたたむように引き絞り、

そこからマッハの速さでリップにボードを当てる。

跳ね返されるようにボトムに行き、再びトップに駈け上ると、

今度は首をあらぬ方、

つまりは進行方向と逆側に倒し、

「デジュバズズデュー!!」とカットバックしていくではないか。

今まで全く見たことのない動きと速さ、そして力強さに驚いた。

これはアメリカのD先輩であり、

こちらの師匠になるかと感じたのはジム・ホーガンだった。

さらには、美しいフォームと、

信じられない滑走速度はASPランカーであったブライアン・マクナリティ。

ハワイではマルイ・パイプラインマスターズの常連だったので、その名を知っていた。

そのブライアン・マクナリティがこの街出身だったとは知らなかった。

すぐに彼の弟テレンスと仲良くなって、

さらにはジョー、ショーン、パトリックと、

プロサーファー5兄弟全員と家族付き合いをするのは、

この少し後のことになる。

とにかく、

このTストリートでは、

連日腕ジマンのサーフセッションが繰り広げられていた。

当時、彗星のように登場したのはポッツこと、マーチン・ポッター。

彼がここでさっきまでサーフしていたと聞き、

興奮していたら爆音ハーレーに乗ったノーヘル男が現れた。

まるで映画俳優かと思わせる容姿、

ロングヘアのブロンドは珍しくないが、

ビカビカと輝くようなスターのオーラをまとい、

そしてムラムラと発散していた。

白いバンがやってきて私たちの前に駐まると、

その中で彼はウエットに着替えている。

なんと!サーファーなのか!

さらには6チャンネルのサーフボードを無造作に抱え、

仲間とふざけながらワックスをかけている。

その途中で、

少し怒ったように仲間を追いかけ、

坂の上まで走っていき、

少し経ってから逆側から歩いて戻ってきた。

彼は半分しかワックスを塗っていないノーリーシュのボードを抱えて、

砂浜に通じる鉄網で包まれた歩道橋を降りて、

左側のピークに走っていく。

多くの人が彼のことを見ていたことに気付いた。

さらには、ビーチにいた、

または駐車場や丘の上にいた女の子たちが、

当時あったブランコ周辺に群がるように集まり、

その金髪サーファーの行方を私と同様に見ていた。

彼が波に乗ると、電気が走るような速度で、

壁を伝い、波が崩れてくる際でエアをすると、

見たことのない高さで飛び上がっていった。

マット・アーチボルドだった。

こんな世界があることは想像すらできなかったボクは、

「これだ!」

震えつつも、ほとばしるものを感じ、

自分がしたい波乗りが具現化された思いであった。

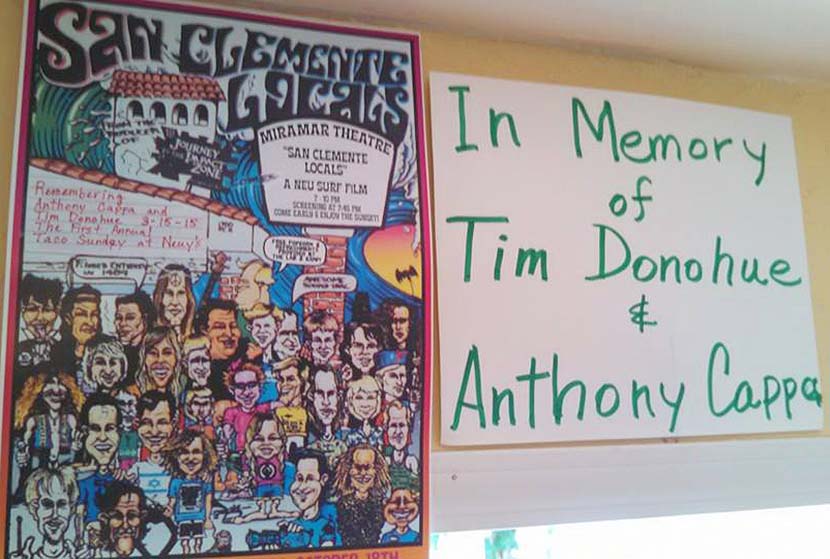

そしてちょうどミラマーシアターで上映された

『サンクレメンテ・ローカルズ』

というジェフ・ニュー作品を見ると、

そこにはこの街のすごさが詰まっていたが、

現実のほうがすごく、溢れるような毎日だった。

□

Matt Archbold 1985 Chiba

Photo by Shizuo Hoshi

アーチの写真を探していたら、

31年前の日本は千葉、部原での写真が出てきた。

撮影者はなんと星さん。

キリンビールを飲んで、刺身の舟盛りをしていた。

18歳の彼は、日本で何を感じたのだろうか。

サンクレメンテには、

ピアがあり、

日本で噂されていたようにグレイトサーファーたちが、

この横でサーフしていた。

波を上から見下ろすと、

それまで抱いていた波の仕組みの秘密が解けるようで、

長い時間をかけて波を見ていた。

ピアから戻ろうとすると、

無人のボロボロのバンが坂を下ってきた。

ゆるやかに蛇行運転していたので、

変だと思って運転席を見たらなんと無人だった。

「やばい!」

サイドブレーキの壊れた車が坂を滑落してきたのだと直感し、

とっさに街灯の後ろに隠れたが、

その無人バンはカーブの手前で減速し、

しかもふわりと曲がりながら「停車OK」のイエローラインに停まった。

ラジコン?

どっきりカメラ?

そんなこと想像をしていたら、

無人車の運転席のドアが開いて、

長髪のインディアンの子どもが降りてきた。

「波どう?」

そう聞いてきたので、

「なかなかいいぞ。でもその車どうした?」

そう答えたら、

ニコリとしてまたバンに乗り込んで、

Tストリート方面に走り去っていた。

13歳の時のネイザン・フレッチャーだった。

まるでマンガのエピソードみたいな日々が過ぎていった。

またピアにサーフ見物しにいくと、

今度は長身長髪の、

1000%ロックスターみたいなのがサーフしていた。

マット・アーチボルドのオーラが鈍く光るようなものとすると、

彼のはネオン管が弾けるような明るさで、

しかも目が覚めるほど高速の波乗りだった。

クラシックにソウルアーチのボトムターンしたと思えば、

波のトップでフィンを抜いて、

そのまま泡の下まで一直線に滝下りするように降下していく。

当時は、ピアの上にギャラリーが多かった。

あの辺りの不良サーファーが、

時間つぶしに波乗りを見て、

野球場のように汚い言葉のヤジを飛ばしては仲間と大笑いしていた。

ボクのような日本人サーファーが入ったら何を言われるかわからないので、

そこでは波乗りしようとなどは思わずに、

見るときでさえもフィッシャーマンズというレストラン側の柱に隠れていた。

この日の彼らは、

一切ヤジらずにその長髪のロックスターに対して口笛で声援を送っていた。

そのロックッスターは、リーシュもしていないのに、

ピアの柱周りでも大胆に波のトップにボードをぶち当てていく。

「バッチーン」

ものすごい勢いでリップにぶち当てたのはいいのだが、

そのままワイプアウトしてしまい、

ボードは木製ピアに吸われるようにしてぶつかり、

レイルから鈍く、嫌な音が出た。

「どうするのだろう?」

心配そうに見ていると、

海面に浮き上がってきたロックスターは、

次の波でボードまで一直線でボディサーフし、

かなりの度合いで壊れてしまったであろうボードで再度パドルアウトしていき、

それからもずっとサーフしていた。

あのうるさいギャラリーでさえも固唾を呑んで見守っていたようで、

静かなのが少し不気味だった。

で、このロックスターがドノバン・フランケンレイターだった。

彼とはその後、

ほぼ同時にノースハワイに引っ越したりして、

それは長い友人関係になっているが、

このときのボクにとっては、

湘南の海の向こうがこんなことになっているとは、

丸井プロからでは推し量れないほどの感動的なシーンがあった。

他にも

クリスチャン・フレッチャー

アンディ・フォーメンコ

ジャスティン・ロバートソン

サイモン・セバーソン

シェーン・ベッシェン

ジョシュ・バクスター

ジェフ・クレーマー

という達人、

または妖怪、怪人たちがいて、

クリス・マケロイやミジェット・スミスたちが彼らにボードを提供し、

コールことコール・シムラーはその彼らの兄貴分として、

サーフボードシェイプの修行をしながら、

エルカミノリアル通り南側で、『ザ・サーフスポット』

というサーフショップを運営を1983年から始めていた。

そのサーフスポットのTシャツ(左)

中央は28年前だかのコール。ブロンドだったのを知らなかった。

右はクリスチャン・フレッチャー。

サンクレメンテの居心地が良かったようで、

思っていたよりも長く滞在することになった。

前出したドノバンではないが、

連日波乗りしすぎたようで、

自分の持ってきたボードが原型をとどめなくなったこともあって、

クリス・ビリーが使用していた中古ボードを購入した。

この板は、当時としては斬新なほど短く、たったの5’8″だった。

この頃の日本は、センチ表記が主流で、

ファイブエイトといってもチンプンカンプンだったが、

サーフィンの本場の単位に慣れようと、

「自分のファイブテンよりも5センチ短い」

そんな感覚で覚えた。

さらにこのボードは、

当時流行し始めていた深いダブルコンケイブをエントリーロッカーから入れていて、

さらには超幅広の19インチとハーフ。

それは未踏だった49センチ超えのセンター幅だった。

短くて幅広、

そして深いコンケイブだと斜面に張り付いてしまい、

操作性は良くなるのだろうが、速度が出ないというのがセオリー。

だが、そうはならないのが、

最先端のサーフボードシェイプで、

ソフトレイルと、テイル・リフト、

さらには全体的なフォルムで完全調整してあった。

ひとたび乗ると、よく走り、ターンも軽く、

さらには自分とのマッチングの楽しさに魅せられてしまい、

さらには日中のオンショア時でもボードは跳ねずにターンがつながっていった。

こんなサーフボードがあるのか!

そう感銘を受けた。

あえて乗り込まずに「日本の試合で使おう」と温存することとし、

ボロボード、しかも長めの6’8″でサーフを続けていた。

そんなとき、

突然ジョー・マクナリティがやってきて、

「今からメキシコに行こう。波いいぞ」

そんなことになった。

ジョーはテレンスの弟で、マクナリティ兄弟の末っ子。

当初はテレンスと仲良くしていたが、

彼が面倒になって弟に私を押しつけた形だが、

ジョーは常におだやかで、

サーフィンについて知的な説明ができる人だった。

それが楽しく、彼とサーフする日が多くなっていた。

彼の家にあったサーファー誌を開くと、

トドス・サントスの35フィート波にテイクオフしている写真を見つけた。

キャプションを見ると、

Mexico, Todos Santos

Hell Man Joe McNultyとあった。

ジョーがまさかこんな波に乗っているとは夢にも思わなかったが、

サンクレメンテのサーファーは怪人だらけなので、

別段それが不思議でもなかった。

もしかすると、

これから行くメキシコはこの波なのかもしれない。

Todos Santos, Greg Long

覚悟を決めたのだが、

体が小刻みに震えてしまい、

「その1週間くらい野宿する支度」がはかどらなかった。

出発前に「パスポートは持ったか」

と国外に出ることを再確認され、

南向きにジョーのネイビートラックが向かっていった。

サンディエゴからメキシコ国境に入ると同時に、

ジョーがカセットテープを変えた。

カーコンポから流れてきたのは、

グレイトフルデッドのリップルだった。

If my words did glow

with the gold of sunshine

And my tunes

were played

on the harp unstrung,

Would you hear my voice

come through the music?

Would you hold it near

as it were your own?

It’s a hand-me-down,

the thoughts are broken,

Perhaps

they’re better

left unsung.

I don’t know,

don’t really care

Let there be songs

to fill the air.

Ripple in still water,

When there is no pebble tossed,

Nor wind to blow.

Reach out your hand

if your cup be empty,

If your cup

is full may it be again,

Let it be known

there is a fountain,

That was not made

by the hands of men.

There is a road,

no simple highway,

Between

the dawn and the dark of night,

And if you go

no one may follow,

That path is for

your steps alone.

(歌詞を音節で改行しました)

カリフォルニア国境からのメキシコは、

危険な場所だと聞いていたので、

少し緊張していたが、

この曲を聴いた途端に気分が軽く、明るくなっていった。

夕方のティファナの街は、極彩色だらけで、

この音楽の効果からか、それがさらに濃くなって見えた。

目的地はトドスサントス付近のエンセナダ周辺で、

たかだか3時間弱の行程予定が夜の10時に到着したのは、

途中のレストランでジョーがパシフィコビールを飲みすぎたからだと思う。

(私は30歳まで酒が飲めなかった)

ジョーはその酔った運転で街を抜け、

砂利道をひた走り、

周囲何キロは何もない荒野の真ん中にトラックを停めるやいなや、

寝袋をごそごそとトラックの横に出して、すぐに眠ってしまった。

歯磨きをしなくてはならない

寒くなったら運転席キャビンで寝よう

でもこのシフトノブが邪魔だ

そんなことを考えていた。

用を足そうと外に出ると、

新月だったのか、

今まで見たことのない鮮明な星空が拡がっていた。

天の川とは、ここまで明るいのかと興奮し、

眠れずにずっとそらを見上げていた。

ちなみに「そら」と平仮名にするのは、

この時からで、宇宙や空の両方を表現できると感じている。

朝になり、

ジョーも起きてきて歯磨きをしていると、

遠くの山の上から黒のピックアップトラックが降りてきた。

「行くぞ。荷物をまとめろ」

なんだか悪いことが起きる気がしたが、なぜかジョーはうれしそうだった。

そのトラックが近づいてくると、

それは往年の名サーファーのジャッキー・バクスターだった。

彼はジョシュの父親でもあり、不良軍団の親玉でもある人だった。

「夜中来たのが見えたけど、もう眠っていたからそのままにしておいたぞ」

「街の近くで眠ろうと思ったのですが、危ないからこの敷地まで来てしまいました」

「それが良い、悪い奴はこの辺りにたくさんいるからな」

まるでハンソロとジャバザハットの会話である。©STARWARS

ジャッキーは、

なぜか悪い単語であろうスペイン語を言いながら、

ジョーの話を打ちきり、

「良く来た」

そういって満面の笑顔でボクと握手した。

なんでもこの敷地と山全てが、

ジャッキー・バクスターが購入した土地で、

将来はここでホテルとかレストランをやりたいと、

広大なことを言っていた。

さらには、「この前でもサーフできるんだぜ」

そう言って、海が見える砂浜まで歩いて行くと、

ジョーとジャッキーは一瞥しただけで、

「良くない」と海に背を向けてしまった。

近所を車で走ると、

ポイントブレイクだらけで、

それらのほとんどは無人の極上波だったが、

水温がカリフォルニアよりも冷たく、

「温かい側の緯度に来たのになぜ?」

そう聞いてみると、

「海流の関係でこっちのほうが冷たいんだ」

そうらしい。

そんなこんなの半野宿生活が始まり、

いい波に乗り、

おいしいメキシカンを食べ、

メキシコ最高という日が続いていた。

そんなある日、ジャッキーの家でのんびりしていると、

「(遠くの門に)誰かが来ました」

双眼鏡を持ったジョーがそう言うと、

それを受け取ったジャッキーは5秒ほどすると、

「おもしろいことになった」

ニヤリとしてうれしそうに母屋に入っていった。

そのシボレーのボロバンはどこかで見たことがあって、

(前回のネイザン・フレッチャー登場の項)

中から出てきたのは、

サンクレメンテのオヤブンを通り越し、

サーフ界のオヤブンであったハービー・フレッチャーと、

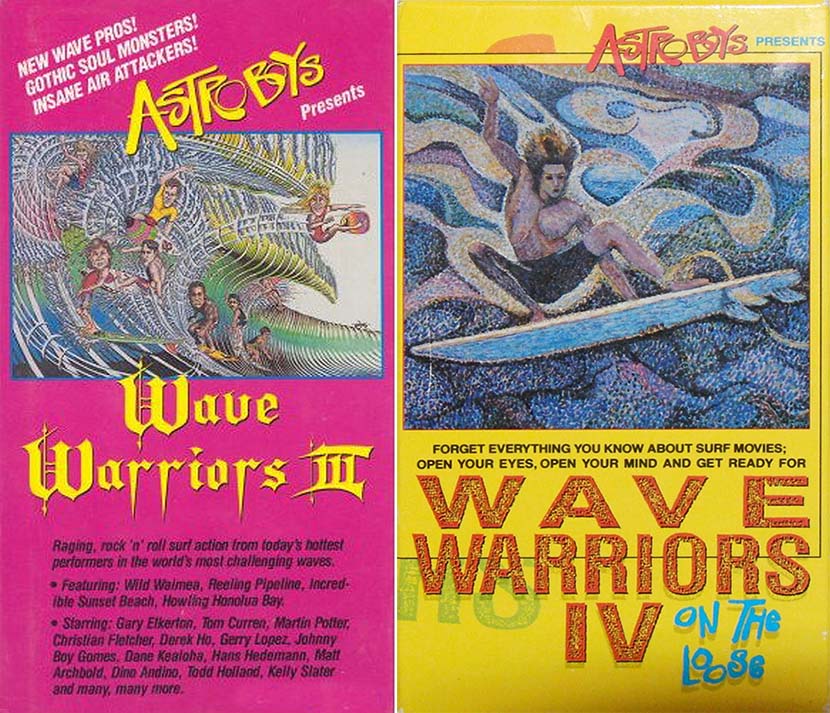

当時アストロデッキのサーフムービー

『ウエイブ・ウォリアーズ』を撮っていた相棒ジミーだった。

Herbie Fletcher 1964

Pipeline Side Slip Boogie

Photo by Jeff Divine

ハービー・フレッチャーはアストロボーイズ、

つまりウエイブ・ウォリアーズの撮影にメキシコにやってきていた。

ーー現在もそうだがーー

当時から不良帝王のハービーのことである。

車の運転が派手なのはもちろんのこと、

当時は年配の人が乗るものだったロングボードで、

テイルを抜いたり、大波に乗ったりと、

それは斬新なサーフィンをしていて、

さらにはジェットスキーでパイプラインにも乗っていた。

彼本人は、その確固とした自信に満ちあふれていて、

「余は、ハービー・フレッチャーであるぞ」

そんな人だった。

私が日本でアストロデッキとライダー契約していたこともあり、

ハービーはボク自作フロントパッド改造版というか、

バラバラ貼りアストロデッキにたいそう感心してくれた。

さらにボクのくるぶしの上には、

トライバル(種族)デザインのタトゥーがあるのだが、

マンハッタンビーチでマイケルという友人に入れてもらった)

ちょうどその目の部分をノミに刺されて赤くなっているのを見て、

「お前はすごい。タトゥに偶然目を付けたのは初めてだ」

そう言ってたいそう喜んでくれた。

で、ボクはハービーさまとお近づきになれたヨロコビにひたっていた。

(当時のクリスチャン・フレッチャーとマットアーチボルド)

ボクとジョー・マクナリティはすばらしい時間をメキシコで過ごし、

最後にはコンテストに出て良い順位を得て、

凱旋するようにサンクレメンテに戻った。

翌日トレッスルズに行くと、

メキシコでビデオを回していたジミーと再会し、

「ハーブ(ハービーの愛称)は、お前の波乗りをモニターで見て気に入っていたぞ」

そういうので、私は舞い上がってしまった。

というのは、

このハービーが創る『ウエイブウオリアーズ・シリーズ』は、

当時を知る人ならばよくご存じだと思うが、

血が茹だるような興奮を与えてくれる傑作なる魂がそこに焼き付けられた作品群である。

(私の聖書はいまだに『ザ・パフォーマーズ』です)

さて、このウエイブウオリアーズに始めて出会ったのは、

上のリンクにあるハワイ・ノースショア滞在時に

アラモアナセンター1階の暗い角にあったタウン&カントリー。

当時はお金が全くなくて、

定価29.95ドルプラスタックス4%というのは、

何日分かの食費と同等だった。

でも、自分の研究費だと、

ワイメアからテイクオフするように購入したVHSテープは、

ロイ・ゴンザレスやディビ・フレッチャーのアートを散りばめたカラフルなスリーブに包まれていた。

本編は淡々としたナレーションが各サーファーを紹介し、

その次に続々とサンクレメンテ周辺の波でトップサーファーたちがサーフしていくものだった。

そこには、

マット・アーチボルドのレイバック

クリスチャン・フレッチャーの見たことのないエア

マーティン・ポッターのキレとフローター

デレック・ホーのパイプライン

恐ろしかったジョニーボーイ

さらには神さまトム・カレンも登場していて、

サーファーのとっては黄金以上の価値のある映像の連続だった。

このフィルムを見るだけで、

「沸騰できる興奮」というものに包まれた。

今はそう言葉にできるが、

当時は生まれて初めて見たサーカス、

またはスターウオーズ作品内のような世界だった。

この映像はそのウエイブウオリアーズから抜き出したポッツだが、

私の走りすぎる傾向を後押ししてくれたのがこのパートであり、

今見てもすばらしいものだと断言できる。

サンクレメンテ。

旅行者のボクにとっては帰国日が迫っていた。

メキシコ編で書かなかったが、

向こうで偶然出会って、意気投合したのがニーボーダーのロイ。

(COLEのカスタムだった)

「私はポップアートを描いていて、サンクレメンテに住んでいるから戻ったら遊びに来なさい」

というので、

サンクレメンテに戻ってきてからすぐに彼のスタジオに行くと、

ボクと話しながら下書きも何もない紙の上にすばらしい絵をすらすら描いていく。

げげ、これは鳥山明さんのサンクレメンテ版だと、

感動して立ち尽くしてしまった。

スタジオ内をうろうろしてわかったのが、

このロイこそが、

ウエイブ・ウオリアーズやサンクレメンテ・ローカルズの

カバーアートを描いていたロイ・ゴンザレスだった。

大好きを通り越しているほど、

愛していた映像作品のメインビジュアルのアーティストが目の前にいて、

それは恐れ多くもあり、飛び跳ねてしまうほどうれしいものだった。

1990年代のクリスチャン・フレッチャーとロイ。

マット・アーチボルドたちと同様、

サンクレメンテの濃いキャラクターなのは間違いない。

この画力。

ロイは現代のリック・グリフィンとされていて、

初めて会った頃が、(人気的には)その絶頂時だったと思う。

このときはサーフコミックスを出版したいんだと言うので、

「間違いなく少年ジャンプやマガジンなどに連載されると思うよ」

そう伝えると、

うれしいのか悲しいのかわからない顔をして笑った。

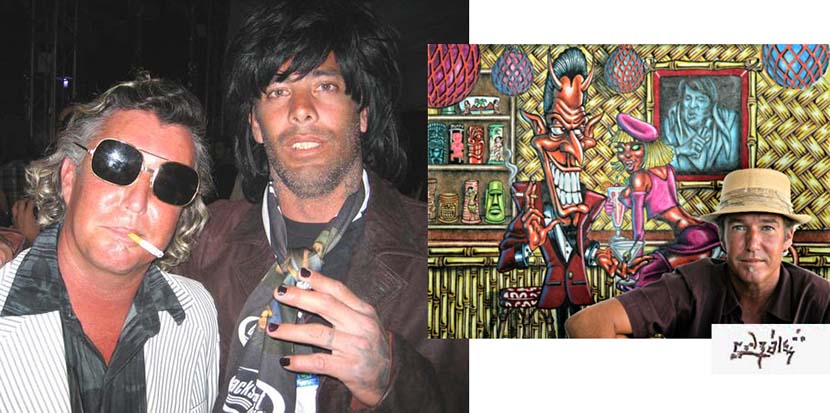

ロイとは、ずっと交流が続いていたが、

彼がバハ・カリフォルニア(メキシコ)先端のリゾート地カボ・サンルーカスに引っ越してから音信がなくなった。

この時ロイは、ガスという現地人と知り合い、

かなりしてからその彼とFABというGnarly(この場合は危険という意)なブランドをスタートさせた。

そのブランドのアップアンドダウンがあったりもしながら、

ロイは初めて会ったときと何も変わらなかった。

(9年前のハービー・フレッチャーとロイ、私)

で、その18年後の2007年には、

私とロイが、ハービー・フレッチャーを巻き込んで、

NAKISURFオリジナルデッキパッドである『Zパッド』を制作し、完成した。

(正式名称は「Zライダー・ストンパッズ」)

これらのパッケージアートのグラフィック全てをロイが担当し、

デッキパッドデザインは、

ハービー・フレッチャーという伝説の布陣である。

(Zパッドは、第二期まで生産されたが、ほぼ売り切れてしまった)

ロイはこの後、

2011年にサンクレメンテの中心に大きなアートストア

『ART SUB KULT』をオープンし、

全ては順調だと思っていたが、

このアートストアの出資者が、健康上の都合で閉店することとなり、

そのことに少なからずショックを受けたロイは、

インドネシアのどこかに隠匿した。

「食事はおいしく、波は温かくて、人はやさしくて笑顔で最高だぞ」

ロイはそんなことを言っていたとコールから聞いた。

ちなみにコールとロイの関係はとても深く、

コールの最初のサーフショップである

『サーフスポット』を引き継いだのがロイで、

彼らは少年時代も一緒に過ごし、

リトルリーグでも同チームだったという。

(マット・アーチボルドも)

『ラリー・バートルマン』

波の位置、ボードの角度、スタンス場所、

ラリーのシャカサインのポーズ、そして表情を見て欲しい。

グッドサーファー、怪波乗人たちから絶大な支持を得て、

さらにはハービー・フレッチャーが、

ありとあらゆる勝負機会にロイを起用していることでもわかるだろう。

クリスチャンの有名すぎるこのロゴデザインもロイの作品である。

そんな波と気候、人、建物、食べもの、

カルチャーに恋をするようにサンクレメンテの全てが好きになり、

その気持ちに浮かれたままボクは、

ロスアンジェルス空港から成田を目指すべく、

バリグ・ブラジル航空に乗り込んだ。

「さらばサンクレメンテ、また来るぜ」

願うような気持ちで、ボクは空の人となっていった。

日本に戻って最初にしたことは、

狂おしいほどマジックボードだと感じた、

クリス・ビリーのボードに乗ることだった。

日本の波、しかも鎌倉の弱い波でどうなるのかが知りたかった。

七里ヶ浜はずっとオンショアが続いていたようで、

まんまと腰くらいあり、そのバタバタ波でも、

その5’8″ 19-1/2″はピチピチとしていた。

やはりカリフォルニアと、

日本の波には相違はほとんどないと確信するに至る。

で、思いついたのが、

このボードと同様なものを作ってもらうことだった。

そうすれば、

ほぼ永遠にこのフィーリングのボードに乗れるようになる。

(当時は、短く、幅広のショートボードはまだ一般的ではなかった)

私のシェイパーは長沼サーフボードの下重さんで、

最初に手に入れたボードが偶然にも下重さんのお師匠である長沼さんシェイプだった。

これは、東京都荒川区三ノ輪に源さん(10フィートコード主宰)という人がいて、

その源さんのテストライダーをしていた松田さんという人が、

長沼さんがシェイプしたボードを持っていて、

売ってくれることとなり、それがボクが最初のボードとなった。

3万5000円だった。

そんな長沼さんつながりの不思議な縁があり、

さらにはD先輩の計らいもあり、

私は晴れて、

ディック・ブルーワー・ナガヌマの下重さんチームとして、

バリで作られたプラスティック製の黒い名刺50枚をいただくことになった。

そこには、レインボーラメで私のフルネームが、

Mitsuhide Funaki と入っていて、

左上には虹色の書体で、

TEST RIDER と斜めに入っていた。

今はテストライダーという単語は、

下手をすると笑われてしまうほどの死語だが、

当時はこのテストライダーというのが、

毎日波乗りをする者にとってはひとつの到達点だった。

なぜならサーフボードを無料で使用でき、

そしてカスタムで、

自分の好きなようにも作ってもらえるという夢のような話だった。

たいていのテストライダーは、

ありとあらゆるサーファーを想定して設定されていて、

そのジャンルは多岐に渡っていた。

例えば、

波があれば毎朝必ず入っている高校教師

とても美人。どんなサイズのボードでも見事に乗るエアロビの先生

大波になると、驚くほどすばらしい波乗りをするガイド業

不良だけど、波乗りはビッカビカだったフーテン(無職)

何をやって生きているかわからないが、波乗りの渋さでは地元で一番の元プロサーファー

子分をたくさん引き連れている若ボス

小波天才の内装屋親方

俳優志望のグレイトサーファー小学生

東北から上京したプロサーファー志望者

全日本では常に上位にいたおじさんロングボーダー

自分のブランドを創り、さらには”TEST RIDER”とラミネート(デカール)を創った自称系

サーフショップの常連なので、その常時割引を持って、自分がテストライダーだと勘違いしていたサラリーマン

.

このまま100種類くらい書き出していけるのだが、

これでテストライダーという存在を理解していただけたと思う。

だが、その本質というか内容は、

「サーフボードの性能を確かめつつ、多くの人にそのメーカーの良さを知ってもらう」

そんな広報員兼開発担当者であったように思える。

そのテストライダーは、メーカーによって待遇にばらつきがあったが、

1.たいていはボードを○本持っていてよろしい

2.欲しいだけ何本でも持っていてもいい

3.または1か2の混合(曖昧なだけ)

ということで、

これは新しいボードが欲しければ、

必要がなくなったボードと交換してもらうというものだった。

ちなみにボクはこの当時8本持つことができた。

(開始時は2本。勝手に持っている本数を増やしていたという経緯も)

そうやってくれていた下重さんに、

サンクレメンテからのマジックボードをコピーしてもらおうと思ったのは、

ボクにとっては当然の試みで、

良いアイディアであったと今でも思える。

□

当時ボクが住んでいたのは、鎌倉市腰越3丁目。

このマクドナルドの真裏の、

和田荘という下宿風の一軒家の奧に原付を保管してもらっていて、

そのビニールシートを引っ張り出して、

さらには挟まったように、

隣家との隙間に収まっていたヤマハサリアンを引き揚げた。

ずっと使っていなかったので、

バッテリーはほぼパワーを失っていたが、

キック8発目くらいでかかって、それにはヤマハすごいぞ、と驚いた。

そのシートにボードのフィンを挟むようにして置き、

そのまままたがると、

ちょうどエントリーノーズあたりが、

バイクのテイルエンドに付けられた荷台と当たった。

その上に自分のバッグをクッション代わりにして荷台ゴムでくくり、

2ストロークの白い煙を吐きながら、

クリス・ビリーのサーフボードとヤマハサリアンは、

「焼き鳥きよい」の前を通って江ノ電通りに出て、

庄虎を曲がり、かまくらベーカリー前の川沿いを走り、

さらにはラッシュ、コスミックエネルギーのお店の前を通り、

モノレール道路を上り、

ロジャースの横を抜けて寺分の交差点まで抜けると、

ナガヌマファクトリーが近づいてきた。

(長沼さんの工場、またはディック・ブルーワーと呼ばれていた)

ボードを工場の壁に横に置き、

外階段を登ってシェイプルームを確認すると、

威勢の良いプレーナーの音がしていたので、

もうひとつの目的であった

「ほとんど読めていなかった日本のサーフ雑誌を見る」

ということに没頭することにし、工場の休憩室にいることにした。

まずはお宝であった磯部さんのサーフィンワールド誌を。

2冊目である台風特集号、空志海児さんのコラムを読み終えたとき、

「おう、フナキか」

そう言って下重さんが休憩室に入ってきた。

「カリフォルニアどうだったよ?オレンジジュースいっぱい飲んだか?」

「それがどうにもすごいことになっていましたマットアーチボルドにハービーフレッチャー

メキシコにドノバンも入れたらウエイブウオリアーズそのものですあちらは」

そうやって、句読点をどこにもはさまずに一気に言うと、

きっと半分くらいしか伝わらなかったようで、

「お前の言っていることはわかんねえよ」

そう言ってテレビを付けると、国会中継が映った。

(そのままチャンネルはNHKに固定されていた)

「あのですね」

「何だよ?」

「サンクレメンテですごいボードを手に入れたんですよ。

波のどこに行っても魚みたいに走り続けます。見ていただけますか?」

「ん?サンクレメンテか?アメリカかぶれのボードかよ。お前明日は金髪にしてくるんじゃねえの?」

(当時、多くの先輩サーファーはバリとハワイには好意を示したが、

なぜかカリフォルニアには、反発する人が多かった)

「はい、かなりかぶれちゃってます。傾舞奇者なのかもしれません」

そう言って自虐すると、

「持ってこい」そう言われたので、

これはチャンスだと飛ぶように階段を下りて、

その幅広ファイブエイトを捧げるように差し出すと、

下重さんはチラリと嫌悪するように見て、

さらにはボードに触れもせずに3秒後には、

「うんうん、わかった」と言う。

(え、それだけですか?)と思ったけど、

「もっと見てください。これには秘密が隠されているはずです」

「こんなの一瞬見ればわかる。なぜなら俺は天才だからな」

「そうですか。。。」

「まあ、いい。もう1本シェイプしたら横浜に行かなくてはならないので、お前と話している時間はないんだ」

そう言って、下重さんはシェイプマスクを付け始めた。

(きっと、こういうことが嫌いな人なんだろう。

コピーしたら、日本のサーフボード界ではアケボノになるのに….)

そうやって肩を落としていると、

下重さんはドアを出る前に、そのマスクを横にずらし、

「そのかぶれた金髪ボード、2、3日置いておけ」

そう言いながらドアを閉めた。

「はい!ありがとうございます!!」

ボクは大きな声で、その閉まったドアに向かって叫んでいた。

そのままNHKを消して、サーフィンワールド誌を手繰っていると、

次に抱井さんとオガマさんがやってきて、

「おー、フナキくん、ハウアーユー?これはなんだね?」

と言いながら、

まるで宇宙からやってきた物体のごとく、

そのファイブエイトをおふたりで研究し始めた。

あげくの果てには、オガマさん自作の、

NASAと同じテクノロジーを使っている(冗談ですよ)

というロッカー計測器初期型を持ち出して、

細かなロッカー数値を取っている。

この人たちはすごいと思っていたが、

それから30年近く経っても、

みなさんはいまだ同様にシェイパーで、

私も同じように波乗りを続けているのだから、

波乗りの魔力というか、磁力というのはすごいものがあると思う。

とにかく、当時はこうして各地で海外から、

特にハワイとカリフォルニアのプレミアムシェイパーの研究がされていたようだ。

日本のシェイパーの詳細で正確な技術とも相まって、

さらにはヨシノリウエダさんがジェリー・ロペスに気に入られたこともあって、

ジャパニーズ・シェイパーブームがやってきて、

ボクのサーフィン史のはじまり部分である1980年代は華やいでいるようだった。

日本と波質がほぼ同一のカリフォルニアを意識するようになると、

膝波が楽しくなった。

ハワイのときは、大波ばかり気にしていたが、

湘南は小波日が多かったので、

晴れた日は、サンクレメンテ気分でサーフしていた。

コンテストにも勝てるようになり、

けれどあちら風の波乗りを真似してもジャッジの評価は低かった。

(自分の波乗りに原因があった)

そこで、

1970年代のハワイアンクラシックとカリフォルニアを混ぜたら少し良くなって、

そんなつもりでやっていたら周りはボクがドノバンの真似をしているという。

他の友人は、

ブラッド・ガーラックにも似ているというので、

彼の波乗りも参考にし、

さらにはトム・カレン、ラリー・バートルマン、

マット・アーチボルドも入れて、

グレイトサーファーの寄せ鍋みたいにしようとしてみたが、

体幹筋力というのが欠けていたことに気づき、

茅ヶ崎の1号線沿いにあったスポーツセンター”パルバル”に行ってトレーニングしていた。

ノーズライドをしているビデオを見ると、

願ってもいなかったハービー・フレッチャーのようで、

友人たちには、

「ハービーの真似までするのはやり過ぎだ」

そう注進されたので、

「違う、これはハービーの師匠フィル・エドワーズだ」とごまかした。

波乗りの知識と情報が格段に増え、

それを体現することによって、

詳細に入り組みつつ、波乗りのレベルはアップしていった。

自称波乗り博士とも化していた。

雑誌のバンクナンバーやビデオが教材で、

新しいものが出ると、全てを完全記憶するまで見続けた。

テーラー・スティールという秀才フィルマーが、

ケリー・スレーター、シェーン・ドリアン、ロブ・マチャド、

カラニ・ロブたちを主役に使い、モメンタムがリリースされた。

これは茅ヶ崎のプロスペクトたち、

つまりヨゲ(カラーズマガジン)や脇ゆうじ、

モテギ、カズヤたちの世代どまんなかだったらしく、

世間はモメンタム一色となった。

ニュースクールの登場である。

私はどちらかというと、

こういう激ターンのツギハギ作品というより、

ウエイブウオリアーズのようなアート系が好みだったようで、

一応は世間に迎合しつつ「モメンタムすごいぜ」と言っていたが、

じつのところそこまで好んで見なかった。

そんなとき、サーフフィルム界の天才ジャック・マッコイが、

新作『バニャップ・ドリーミング』を大々的にリリースした。

一瞬、「これだ!」とドキリとしたが、

バリー”マンガ”バリーやオッキーの波乗りも良かったけど、

オーストラリアの荒野波が好きではないのか、

何が理由かはわからないが、なぜだか自分の琴線に触れなかった。

動悸と息切れがするものを、と感じていたら

『インザウインド』が登場した。

この作品内にあるカリフォルニアシーンがすばらしく、

「乾いた大気を切り裂く波乗り」をしたいと夢見がちな日々を過ごした。

サーフィンを始めたときよりもさらに波に乗ることの委細を求め、

ターンの種類が格段に増えていった。

もちろん毎年ハワイ、またはカリフォルニアに行くことは続けていた。

こうなってくると、アメリカに定住したくなった。

ニュースクール技であったバックサイドリバース360や、

京都琴引浜で開催されたプロクラストライアルに合格して、

茅ヶ崎の家に戻ってくると、

そのポスト内に分厚い国際郵便が入っていた。

その中には大量の申請書があり、

近くに住んでいたオーストラリア人のマーク・マクガフィンに見てもらうと、

どうやらUSAグリーンカードが抽選で当たったようだった。

「アメリカに住める」

どうしようもないほど願っていたことなのに、

なぜか現実的ではない、

そんな不思議な感覚に包まれながら、

鎌倉から越したばかりの、

茅ヶ崎のチサンホテル付近に借りていた家を解約し、渡米することになった。

□

苦手な書類仕事ばかりだったけど、

血液検査や健康診断後に虎ノ門の東京、米国大使館内で面接があり、

その後すぐに連絡がきて、

グリーンカードが発行されることが決まった。

ただ、その最終取得のためには、

1年以内に渡米して、

住所をアメリカ政府に報告し、

6か月から1年間後に郵送されてくるという、

「グリーンカードは住み始めないともらえない」

という念の入れようだった。

で、その出発日を秋の大安と決めた。

夢だったアメリカでの生活が日々迫ってきていた。

茅ヶ崎の家を引き払い、

友人たちと今生の別れのようなものを告げて、成田空港に向かった。

その年は、

ちょうどドジャースに野茂さんが入団することとなり、

各メディアを大きく賑わせていた。

文面を読むと、

野茂さんはNPB野球界の悪役で、

世界に通用すらしないはずなのにメジャーリーグに行くのは、

日本人の恥だとまでされていた。

野球好きのボクは、

野茂さんのピッチングを知っていたので、

必ず活躍できると信じていた少数派であった。

空港ゲートで聞いたのは、なんとその彼が同便だという。

そんな偶然がうれしく、

さらにはこれからやってくる生活に思いを馳せていると、

10時間のフライトをあっという間に終え、

ロスアンジェルス国際空港に降り立った。

1994年10月6日。

サーフボードとウエットスーツを持った私は、

空港からレンタカーで直接サンクレメンテに行き、

街の北の、

204(ツーオーフォー)というブレイクまで徒歩5分のデュープレックスを

月675ドル(当時の為替で54000円)で借り、

アメリカ住人としての日々が始めた。

(関係ないが、ジョンという人がこの家の大家オーナーだった)

ちなみに今このサイズの家をこの海沿いに借りるとすると、

最低でも2000ドル(23万円=115円計算)はかかり、

そう考えると、3倍以上、

為替相場を考えると、4倍以上家の値段が上がったことがわかる。

仕事を始めるにあたって、

まずは自分の得意分野であるサーフボードを日本に送ろうと、

あらかじめ目を付けていたコールとコンタクトを取り、

彼と代理店契約をしたく、

ビジネスライセンスを取得するため、

オレンジ群都であるサンタアナ市(サンクレメンテから車で40分)まで行き、

新聞に自社の掲載広告という証拠を持って弊社を設立した。

そしてそのビジネスに必要な人生初のマイコン、

つまりマイ・コンピュータを買おうと、

ラパズのモールにあった『コンプUSA』という大型ストアに行き、

「箱が商品画像のデザインでないものを買え」

そんな識者からの助言を受けて無地のボックスを購入した。

小さな商品情報が記載されたシールにあったのは、

『パワーマッキントッシュ6100』

PowerPC 601搭載の64bit、

60/66 MHzという性能で、当時は廉価版の高性能機だった。

これに「ことえり」という日本語フォントをフロッピーディスク15枚を使って、

インストールを開始したのだが、夕方始めたのに深夜になっても終わらなかった。

その後も、

日本語を使うだけでフリーズ(強制終了)する現象が頻繁にあり、

タイプするときは数秒に一回、

ショートカットでコマンド+Sを使って保存する癖が付いてしまった。

当時はパソコンで日本語を使うのは、かなり大変なことだった。

28.8kモデムでインターネットも開通し、

輸出業を始めたのだが、

こんなボクがやっているのだから、

しかも世間という大海に投げ出されてすぐにスランプに陥った。

いわゆる開店休業というやつである。

ただ、日本からの貯金というか、

エアジョーダン全種類や書籍コレクションを売ってきたのと、

ちょうど未曾有の円高だったので、

質素に暮らせば何ヶ月かはもちそうだった。

でもどうやっても仕事がないのである。

そんなときは波乗りに行くと、

仕事設計が思うようにいかなくても、

一人前に波に乗れることで自分を取り戻すことができた。

自信というカテゴリーでは、波乗りに助けられていた毎日だった。

銀行に行っても知らない単語が多く出てきて、

「だいたいこんなことを言っているだろう」

そんなことだが、お金のことなので心配である。

もう少しきちんと話したいと考え、

英語の勉強だと、

ケーブルTVの格安パックであった「ベーシック」を契約し、

チャンネルを付けて『ザ・シンプソンズ』や、

日本でも英語の勉強教材に使っていたセサミストリートを見ていた。

そうこうしていたらメジャーリーグが開幕となった。

前年はストライキだったので、

メジャーリーグが開催されることの喜びに全米が包まれていた。

そしてそして、

野茂さんがメジャーリーグデビューすることになった。

こちらに住んでみてわかったのだが、

ロスアンジェルス・ドジャースは、

カリフォルニア・エンジェルスと共に地元の大人気球団だった。

NOMOは招待選手としてのキャンプから、

名門球団の先発投手の座を勝ち取ったということで、

地元はもちろん、全米で1大ニュースになっていた。

その先発日をLAタイムスという新聞(これも定期購読していた)で知り、

その時間にTVをつけると、

照れくさそうで、

カメラを嫌そうにしているノモさんの顔がアップでずっと映っていた。

この後、全米を賑わせた彼の活躍はみなさんの知るようなこととなり、

野茂さんはHideoNomoとなったのだった。

私にとって、

異国の地でノモさんの活躍にあれほどまで励まされたことはない。

海外で暮らすというのは、

おもしろく、そして辛い。

糸井重里さんではないが、「オモツライ」のであった。

なので、そのオモツライを(勝手に)共にしたノモさんが私の心の中を占めている。

もちろん今でもノモマニアで、

さらにはメジャーリーグも愛している。

じつは私の波乗りのボトムターンは、

野茂さんのワインドアップのトルネード投法を真似ていて、

『トルネード・ワインドアップターン』だとここに白状します。

ちょうどこの頃に私もFUNAKIからNAKIと名前が変わっていった。

それは、

シェーン・ベッシェンとジョシュ・バクスターが「NAKI」と呼び、

その途端に私の名前をみんなが簡単に覚えてくれるようになった。

その秘密はシリブル(Syllable=音節)にあった。

アメリカ人の名前の多くは2つのシリブルから成り立っていて、

要は音がふたつのものばかり。

Mark

Shane

Jack

Sally

Lucy

というように2つ。

たまにジョナサンとかベンジャミンとあるのだが、

これらはジョニー、ベンジと2つのシリブルに省略されていく。

ということで、

私のFunakiがNAKIになったのは、

アメリカ人的な流れなのだろう。

最初は、

「泣いているみたいで嫌だな」そんなことを考えていたが、

アメリカ人にとって覚えやすく、

あまり聞かないということがあって、多くの人が使い始めていた。

で、今もNAKIなのであります。

さて、

アメリカ生活は前出したように山あり谷ありだが、

業務内容をサーフ用品輸出業から

サーフボードプロデュース

写真

文章

そうやって拡げてることで生計を立てた。

有名出版社に記事を書くのは反響があるのでうれしい業務だった。

うれしかったのは、

当時、超が付くほどの人気雑誌Fineに大野薫さんの後釜として、

『サザン・カリフォルニア・サーフストーリー』

という連載機会をいただき、これは84回も続いた。

月刊誌なので、ちょうど7年ということになる。

ブログなどなかった時代に

このサンクレメンテ生活のことをかなり多くの人に読んでいただけたと思う。

「熱く読んでいました!」

そんなファンの方にいまだにお会いする。

きっとこのブログもその連載の続きなのかもしれない。

サーフボードプロデュースと同時にマーケティングとPRも担うようになった。

その一環として、サーフ写真を撮り始めた。

さらには自分の師匠ジョージ・サラスに大師匠がいて、

それは巨匠神話人とされるアート・ブルーワーだった。

アートはサーファーマガジンの初期からの栄誉写真家で、

サーフ写真を撮るフォトグラファーのあいだでは、

彼のことを知らない人はいないほどで、

当時「ワガママで、絶対に(仕事としての写真を)撮れない」

とされていたジョエル・チューダーでさえもアートが「撮る」というと、

どこにだってやってきて、ポーズを撮っていたほど尊敬されていた。

Joel Tudor

Photo by Art Brewer

これに対抗していたのが、新鋭SURFINGマガジン。

サーファーマガジンがサム・ジョージを編集長とし、

ビジュアルをアート・ブルーワー系としていたことに対し、

トム・キャロルの実兄ニック・キャロルや、

PTことピーター・タウンネンドを編集長に据え、

ビジュアル長は奇才伝説とされていた赤毛のフレーム(FLAME)こと、

ラリー・ムーアという布陣で対抗意識をメラメラと燃やし、

互いに内容で戦うように編集して出版していた。

当時サーファーマガジンはサンファン・キャピストラノにあり、

サーフィングはサンクレメンテのアストロデッキ社の2階にあった。

ボクからNAKIになりたての私がソルトクリークのグラブルズで撮っていたら、

そのSurfingマガジンのフレームことラリーが笑顔で私の元にやってきた。

「良いのが撮れたらここに電話してきなさい」

そういって、

SURFINGマガジンの写真入りのカラフルな名刺をいただいた。

そんなこともあって、

雑誌社に興味があったので、言われた通りにラリーに写真を見せに行くと、

やたらと絶賛してくれた。

スライドと呼ばれていたポジフィルムのシートから数枚抜き出して、

「これらはRun(掲載するという意味)するかもしれない」

そう言ってボクをほのかに喜ばせた。

(実際には社交辞令だったと思っていたのだが)

そうこうしていたら1ヶ月後、ラリーが電話をくれた。

「グッドニュースがある。時間のあるときでいいので、オフィスに来なさい」

と言われたので、すぐに行くと、

次の号の締め切りが近いのか、

広いオフィス内は熱気を帯びていた。

ラリーのオフィスは一番奥の左側。

奧右側に編集長のガラス張りの個室。

「いつかはあそこに座りたい」

文系だったボクはそんな野望を持った。

左手には一段、高くなったオフィスがあり、

それがラリー・ムーアの場所であった。

今考えると、ビジュアル長というのは、

編集長よりもオフィス内では偉いということがわかる。

ちょうどロビー・クロフォード(現GoPro)が、

その長い手をぶらぶらさせながらラリーと熱く論じていて、

その内容は、

「プッシュ(増感)はいくつまで見開きで使えるか?」

というものだったので、興味深く聞いていた。

プッシュというのは写真用語だが、

フィルムにはISO(感度)が決められていて、

その感度を撮り手が変えて、

フィルムの現像処理を長くする(Push プッシュ=増感)、

短くする(Pull プル=減感)という出版系の話題だった。

私に気づいたラリーが、

ライトテーブルが置いてあった暗がりから出てきて、

「NAKI、良く来たね。あ、こちらはロビー・クロフォード、知ってるだろ。

それと、これが発売前のSURFINGの見本誌だ。おめでとう!」

そんなことをウインクしながら言われて、

ロビーの大きな手と、ラリーの硬い手と握手して、

一般編集階に一段ステップを降りると、

「NAKI」

後ろから声がした。

「これを持っていきなさい」

そう言って富士フイルム社のベルビア50(20本入)の箱を

両手で抱えきれないほど持たせてくれた。

「このフィルムは増感との愛称が良いので、

ISO80で測光して、

プッシュワンで増感してこの現像所に出しなさい」

そんなことをラリーから教わっていった。

(ラリーはもう故人となってしまったが、芸術的な作品をたくさん残し、

さらには職業意識の高く、立派なプロフェッショナルだったと今も思う)

亡くなる前のラリー・ムーアについては、

私の好きなロッキーショア2002−2003年のときにあるので、

巻末に付けておきますね。

あれから14年も経つのですね。

車に戻ってから、シートの上でその見本誌を開くと、

突然目次に私のペリカンショットが見開きで使用されていた。

その後も重用してくれて、

Photographer

そう印刷されている写真入りの名刺もいただき、

私はプロフェッショナルとして、

その後Surfer誌でも雇われることとなって、

これにはアートもとても喜んでくれた。

(そんなこともあって、NAKISURFのボード写真の多くは、

サーファーマガジン誌のスタジオで撮られていたのです)

The Nation Dream Clusher 5’6″ at Surfer Magazine Studio

□

さてさて、私は晴れて写真家となり、

さらにはジャーナリストとして仕事がもらえ、

コンテスト会場はもちろん、

さまざまなところに派遣されていった。

私が所属していたUSサーファーマガジンというのは権威だったので、

その「サーファーマガジン」の写真家というだけで、

普段入れないところに入れたり、

さらにはコンテスト中の規約であった

水中フォトグラファー1人、

ビデオグラファー1人

という枠の1番上にクレジットされるほどの扱いだった。

その特権を使えば、どんなときも泳いで撮ることが可能だったので、

ブレイクの特等席に陣取り、

世界のトップサーファーの波乗りを撮ることができた。

Bruce Irons, Cole HPS 5’10”

Lowers Boost Mobile Pro, 2002

そんな中、

サーフィング業界にもインターネットの波が押し寄せてきた。

『スウェル』

『ハード・クラウド』

ふたつの巨大サイトが立ち上がった。

どちらのサイトでもそのコンテンツを満たすためにサーフ写真家を募集していて、

自分の持っている写真を提供するだけで、

月に2000ドル、

つまり24万円ももらえるという夢のような仕事だった。

(1999年当時の為替レートはおよそ1ドル=120円)

簡単に言うと、

スウェルは「Surfingマガジン派」で、

ハードクラウドが「Surferマガジン派」だった。

ちょうどその頃は、

アート・ブルーワーたちと一緒にいることが多かったので、

ハードクラウドから声がかかった。

月に一回「1000pixを30枚」と指示があり、

その共有サーバー内に既存の作品を納品するだけのものだった。

こんなことでこんなにお金がもらえていいのかと、

内心ではいぶかしがったが、

「写真家というものはこうあるべきだ」

そうアート・ブルーワーが教えてくれたので安心した。

(当時のマットとフォードのアーチボルド親子)

が、しかし投資家の思惑通りにはいかず、

その両社が1年後に突然倒産してしまった。

というより、

「コンセントを抜いた」

という英語表現で、親会社が投資をあきらめたというのが実情だった。

その負債はスウェル社だけで

2400万ドル(およそ28.8億円)だったというのだから、

アメリカのベンチャービジネスのタフさがわかるだろう。

ハードクラウドは解体、

スウェルのコンテンツと有能なスタッフはサーフラインが引き継いたため、

このインターネット勝負は、サーファーマガジン側の負けとなった。

私も給料がなくなってしまったが、

雑誌の執筆やサーフボードプロデュース、

そして写真業とやっていたので、

「なあに、毎月のボーナスがもらえなくなっただけ」

そうさっぱりしていた。

そして写真を撮り続け、

さらにはサーフブランドをプロデュースしたり、

マーケティング、PR役をする業務をしていた。

その後、

プロデュースしていたサーフボードブランドが走り始め、

同時にそれが商業的すぎることに大きな疑問を持ち始めた。

そこで、渡米する前からの夢であったハワイ移住を考えるようになった。

「しかし、パイプラインがあるオアフ島ではない」

そんな前提を掲げて、島探しが始まった。

ただ周りの人たちは、

「この仕事がもったいないのでもう一度考えるように」

そんなことを言われ続けていた。

そして下見として、

カウアイ島(ノースハワイ)に純城の計らいで行くことになった。

島の南西にあるカラヘオという街に純の友人のスパーキーが住んでいた。

そのスパーキーの案内で、

白い砂、どこまでも透明な海のソフトサンドにパドルアウトした瞬間、

「ここに住もう。ここで皿洗いでも掃除業でもなんでもする」

直感的にそう決めて、

その3か月後には家族を連れてカウアイに移住した。

さらには、

その「もったいない」という言葉を受けて、

「自分がプロデュースしたサーフボードをインターネットで販売する」

ーー当時は夢物語のようなことーー

このNAKISURFコムを始め、

さまざまな人に助けられて、おかげさまで今に至っています

さて、あの日、

カウアイ島は、それまで訪れていたノースショア、

つまりオアフ島とは全く違う気配があった。

カウアイ島はオアフ島から160kmほど北に浮かぶ島で、

ハワイ諸島の長い歴史では、

最も最初に陸地になった島であるという。

そこにはアンディとブルースのアイアンズ兄弟が住み、

つい先日WSLで優勝したシーバスこと、

セバスチャン・ジーツ、アレックス&コア・スミス、

ベサニー・ハミルトン、ジョン・ペック、

レアード・ハミルトン、カイポ・ハキアスがここに住んでいて、

さらにはジェリー・ロペスが一番好きな波

「無限リーフ(ブログ内では闘牛岬)」があった。

オアフのノースショアとの大きな違いは、

「サーファーがやたら少ない」

「超が付くほど安全で、何も盗まれない」

ということだろう。

パイプラインやワイキキ、

アラモアナ、ハレイワがあるオアフ島は、

車の中にサングラスが見えただけで、

ガラスを割られて盗まれたり、

波乗りして車に戻ってくると、

タイヤが全てなくなっていたりするほど治安が悪かったのだが、

ここカウアイは、信じられないほど安全だった。

前出したスパーキーを含むローカルたちは、

車のイグニッションから鍵を抜いたことがなかったり、

家の鍵などは、人生で一度もかけたことがない、

そんな安心できる治安も気に入った原因だった。

カウアイにもノースショアがあり、

冬波は、

ハワイ諸島では最初に一番激烈な波がぶち当たるということで、

不文律ながらサーフ界ではトップシークレットとして、

一流サーファーに知られていた。

(ノースショアというのは北海岸という意味)

で、波が大きくなると、

ウエストサイド(西海岸)のエリアの波が良いと知り、

そこで毎日無人の世界クラスの波に乗り続けた。

それまでは『世界クラスの波』ともなると、

「年に1、2回訪れるその日を待つ」か、

各ブレイクのシーズンを狙って、

どこか高名な場所に飛行機で出かけていって、

ギャンブル的に波を当てるというのが相場だった。

ノースハワイ、

すなわちカウアイ島はそんな世界クラスの波があふれていた。

White House, North Hawaii 2016

ここでは虹だったり、

アロハ精神というのを学ぶ毎日だった。

そしてドノバン家族が越してきたり、長老フレちゃんと出会い、

さらには人生最愛の波『ホワイトハウス』をここで知った。

このアロハ精神のことをNALU誌に書きました。

もう13年も前のことになるのですね。

上総一ノ宮、玉前神社(たまさきじんじゃ)

Tamasaki Shrine, Ichinomiya, Chiba, Japan.

日本に大震災があって、

そして私はノースハワイからカリフォルニアはサンクレメンテに戻ってきた。

ノースハワイで強い波に乗り続けてきた反動だったのか、

または加齢していく自分自身のフィールドを拡大したかったからか、

緩い波で知られるサンオノフレに通うようになり、

その独自の、

強波修行とは反極にある心優しきカルチャーが染みいった。

そしてミッドレングスやオルタナ系を推奨し、

競争ではない波乗り、基準や決まりがないターン、

ハッピーサーフィングを愛し、紹介する立場となった。

タイラー・ウオーレンやクリスチャン・ワックたちは、

浮力があるボードに乗ることについての宇宙的な事実を指し示し、

私のサーフィンライフは宗教的な要素を帯び始め、

ついに「ウナギクネクネ教団」みたいなのを作り「勝手に広報部長」に就任し、

今に至っている。

が、しかしこのウナギクネクネ思想は、

武道のように真剣に波と対峙している日本のサーファーには根付かないと気付いた。

そう、主流にはならないのである。

ただ幸いなことに主流とは違うものをオルタナティブと呼んでいて、

そこに高感度サーファーたち、

または高感度な人たちからの人気が出始め、

そのオルタナティブに焦点を合わせたBlue誌に巻頭コラムの連載を持ち、

さらにはNALU誌のウナクネ編集長から連載コラムの依頼が来たのは、

奇遇でもなんでもなく、必然であったように思える。

このウナギクネクネ、

つまりオルタナティブ系のサーフィングが発展するとしてもあと2、3年、

または10年はかかると思い、

そのミッドレングス推奨を普及させるのをあきらめたのは、この夏のことであります。

で、多くのサーファーに親和性が高いショートボードに再び乗ってみたのが今年の初め。

具体的にはシェーン・マクファーソンの持っていた1980年代後半のショートボード。

でもこのボードは急斜面、または押しの強い波質でないと楽しめないことに気づいた。

で、吸い寄せられるように強い波を求め、

あれほど忌み嫌っていた有名混雑ブレイクに行き、

スリルとシャープさと引き換えに武道のような引き締めをショートボードによって獲得したのであります。

でも、これだけ山あり谷ありのボクから私になった自分なので、

だからといってショートボード・オンリーには戻らず、

その経験を糧に今度はサーフボードの科学、

つまりサイエンスがあるのではないか、ということを探り始めた。

それが最近。

さて、ウナクネはオルタナという意味で、

フィンを小さくしたり、外したり、

ボンザーにしたり、

さらには過浮力ボードの魔力を知ってしまった。

明確な体積の浮力による、

真のターンを得て、滑走は一気に本格的になってきた。

フィンレスに乗って、

波壁に張り付いていると、

photo by Brian Miller

今まではただの驚きだったジェイミー・オブライエン、

そしてジョンジョン・フローレンスたちのテイクオフ直後の張り付きの原理を知った。

また、サイエンス側はマジックボード曲線があり、

これが数式で解析されていることがわかった。

今はサーフボードの新時代で、

そのショートボードの他にも

フィッシュ、レトロ、ミニマルフィン、フィンレス、

ミニ、サイエンス、ミッドレングス等々、

ありとあらゆるデザインが出現し、再登場し、

それに乗ることで参加している自分がいる。

そうやって考えると、

今から29年前にサンクレメンテでマジックボードを手に入れて、

そこから発生した不思議な渦のようなものに巻き込まれ、

ついにはアメリカに渡米し、

サーフィングが中心となった人生となったのは縁だろう。

おかげで、いまだに体のキレを求めて、

食や生活に気をつけて健康的な生活を送ることができている。

さらにはサーフィンを始めた当時、

雑誌で写真を見るだけで興奮していたサーファーたちにも出会うだけでなく、

一緒に旅に行ったりするようになった。

ドノバン・フランケンレイターが良い例で、

彼のジャパンツアーまで帯同して、

今度は音楽業界も知っていった。

そう思うと、やはり不思議な縁だろう。

とにかく私の使命は、

広義でサーフィングを理解し、それを伝える。

テクニックだけでなく、楽しく、

それぞれのサーファーに合った楽しみ方をセットし、

それぞれのレールを創造していくことだと感じている。

波に乗り続けることで、自分の夢をかなえ、

そして人生の光としているのです。

みなさんもどうかお元気で、いつまでも楽しい波乗りが続きますように。

そしてすばらしい年をお迎えください。

長い長いこのストーリーを読んでくださって、

本当にありがとうございました。

Aloha!

◎