The Thrill is Back!

Life is Surfing!!

ーー俺とハービーは、午後のサンクレメンテ・ピアにやってきて波を眺めていた。風は顔を羽毛でなでるかのごとく吹き、潮がもうすぐ 入ってくるはずだが、北西うねりは、干潮のサンドバーに満足しているかのように静謐だった。50年以上の伝説をリアルとし続けるサーファー、ザ・ハービー・フレッチャー。

ハービーは、どこから見てもハードコア、アバンギャルドのアウトローサーファー。しかも中年以降である。アートを愛するサーフファミリーの長老。彼の名字『フレッチャー』とは、インディアン語で『矢を製作する者』。ピアの賑やかさから逃れるように彼の車に戻った。今はなつかしいコダックの黒いフィルムケースを手の上に転がしながら昔話をせがんだーー

1960年代は、デビッド・ヌイーヴァが世界で一番のサーファーだった(65、66、67年の世界チャンピオン)。俺は彼と競技するのを楽しみにしていた。しかし勝てず2番ばかりだった。デビッドはアグレッシブで揺らがず、そしてテクニックが豊富な彼は強大で、そびえたった高い壁のようだった。

(Young Herbie)

サーフボードに目をやると、当時は、ジェイコブスはもちろん、どこもかしこも全部が全部同じ50/50レイルだけだった。そこにフィル・エドワーズが矢を指すように現れ、現在形のレイルを突然施した。で、全員が彼のボードを憧れとし、さらには彼が繰り出す美しいターンを見て、彼のボードデザインの深みにはまっていった。それからは今でもフィルは俺のヒーローさ。あのスタイルこそがサーフィンの最終形だ。彼がモダンタイムスのターンを発明したといっても過言ではないさ。彼のスタイルの美しさには、当時はもちろん、今でも誰もかなわないだろう。フィルが残したものが今もなお続いている。40年……か、そう、 フォーディケイドオーバーの功績さ。

ドナルド(・タカヤマ)は、1961年に突然ホノルルからカリフォルニアにやって来た。彼はアラモアナ、クイーンズのキング・オブ・サー ファーだと聞いた。そりゃ昔のアラモアナの波ときたらラディカルに掘れ上がって、リップがパイプラインみたいに叩きつけてくるブレイクだった。ドナルドは50年代の後半にノースショアのベルジーランドのブレイクを発見もしたという。あの頃は、みんな掘れる波は敬遠していた中、ドナルドは、ジョイ・カベル、マイク・ドイル、ドウイー・ウエバーたちと一緒に、それはすばらしいチャージを見せて輝いていた。

(Herbie@Honolua Bay)

ノースショアといえば、叔父のフィリッピー・ホフマンとバジー・トレントの家があった場所である。なのでフレッチャー家にとってはノースショアが第二の故郷となった。あの当時は、よそからノースショアに行くのは難しいことだった。サーフすることはおろか、写真もフィルム(動画のこと)も禁止、あれもだめ、これもだめ、みんなだめ。あのアート・ブルーワー(世界一の歴史を誇るサーファーマガジン誌が起用した最初のフォトグラファー)でさえ1969年には大変な思いをして撮影していた。サンセットならいい、と言うので、肉眼でも見づらい遠くのサンセットをロングレンズで撮っていたよ。しかし、アート全盛の数年後には、ジェフ・デバインがやってきてメディアも役者が揃ったと思ったな。そしてその頃のハワイは、よそからくる者に慣れてきたのか、少しだけフレンドリーになっていたな。私の場合は、義理の父であるウォルター・ホフマンが、マカハのサーフィンチャンピオンシップで1951年から2年連続で優勝していたおかげで、何も抵抗や圧力もなくサーフできていたけどね。これはグレッグ・ノールがマカハに行く前のことだ。

(1966 Herbie at Pipeline)

当時の俺は、ノースショアに住んでいるサーファーの感覚でいた。カリフォルニアのサーファーだなんて思わず、ただひとりのサーファーとして波に向かって生きていた。住んでいたのはバンガロー。でもパイプラインの横にあって、よくその前のオフザウオールやバックドアでサーフした。サンセット、ハレイヴァ、どこでもサーフしたけど、バックドアだけは特別だった。浅すぎたのでいつも無人だった。レフト側のパイプラインで何人かサーフしているだけで、無人、そして波は完全パーフェクトだった。浜に足跡もない。なぜかというと、みんな(エフカイ)ビーチパークから波をチェックするから、パイプラインが小さかったり、北寄りのうねりだったりすると、みんなはそのままサンセットに行ってしまっていた。でもパイプラインが小さくても、このライトは大きかったりもする。それは信じられないほど掘れてね。名前がなかったので、バックドアとオフザウオールをひっくるめて「パイプラン・ライト」と呼んでいた。ここは俺とチャッピー(ゲリー・チャップマ ン。オウル・チャップマンの長兄)だけでサーフしていた。次のアクションは、パイプライン・ライトのためのデザインとして『ミニガン』を創り、誰よりも深いバレルを抜けていった。当時流行していた幅広テイルなんか「くそくらえ」と思っていた。ミニガンのテイルは幅1インチしかなかった。ボードの長さは最初8’2″ だったけど、それは作るたびに短くなっていった。今考えても、完璧なデザインだよな。

(1976 Sunset Beach, Herbie)

俺がサーフィンを初めてやったのは、8歳、1957年の夏。LAのパサディナ(ローズボウルが有名)という内陸の街から、家族でTストリートというサンクレメンテ市のサーフビーチに来た。当時そこでは6ー7人のサーファーたちが波乗りを楽しんでいた。リーシュがない時代だから、彼らがボードを流すと、走っていってそれに乗ったよ。流した本人がやって来るまでの間、膝の深さしかない浅いインサイドで、大きなフィンがついているボードで波に乗ったんだ。持ち主が来たら返して、また次のボードが流れてくるのを浅瀬で待った。それからどうしてもサーフィンをやりたくなって、新聞配達をして、27ドルで1950年製のベル ジー・ジェイコブスのバルサウッド9’6″の中古を買った。たった27ドルをこさえるのに1年もかかった。当時は新品が90ドルだったから、かなりいいものだったんだぜ。

それから、1961年にハンティントン・ビーチに越し、いつもピアまわりでサーフした。北側が多かったかな。あの頃は地形が深かったから、ショアブレイクでチューブに入るのも多かった。それはそれはのパワフルで、ビートの強いロックンロール波だった。あれから波は変わった。1965年にフィッシャーマンのために魚礁をピアの沖にたくさん入れたんだ。そうしたら砂がついたかわりにソフトな波質になった。ピアも大時化で2回壊れて、そんなことも影響して波が柔らかくなっちまった。形は変わると言うけど、波も時と共に変わっていった。

ーーハービーの車、ウインドシールドに落ちてきた陽が届き始めた。少し暑くなったので窓を開けると、サンクレメンテ・ピアの喧噪と、停車していたアムトラック列車の発車を告げる汽笛が入ってきた。シリアスなサーフ歴50年を経過し、今なお真剣にサーフし続ける彼には、この景色がどう見えるのだろう?

「昔はサーフィンがこんなメインストリームなものになるとは思ってもいなかった。でもな、俺はサーファーになりたかった。だから俺自身にとってはこれが一番良かったのさ」

彼は海に視線を据えたまま窓を閉めた。薄いうねりが二本やってきて、ピアの横を崩れずに過ぎていき、光った砂浜を浸していったーー

1960年代のカリフォルニアサーファーたちは、やさしい波でサーフしていた。キラー・ダナとか、サン・オノフレ、トレッスルズ、マリブ、リンコンという緩やかで、小さめの波が好まれていた。それが徐々にウインダンシー、パロス・バーデス、ハンティントン・ビーチ、ヴェンチュラ・オーバーヘッド、サンタ・クルズ、ブラックスという挑戦的でパワフルな波でサーフすることもトレンドになっていった。いま挙げたのは、大波になると強い質感のパワフルさが現れるというブレイクさ。1960年代のカリフォルニアのサーフシーンはそんなフィールドだった。

1970年となり、長男クリスチャンが生まれた。そんなこともあって、ノースショアには行けなくなったんだけど、サーフ界はショートボードが全盛と なっていて、ロングボードは業界全体が縮小してしまっていた。だから「スリル・イズ・バック(The Thrill is back!)」というスローガンを掲げて、俺はロングボードを再び業界に持ち込んだ。そのときは誰もロングボードなんか見向きもしなかった。あのドナルド(タカヤマ)でさえもだぜ。まあ、ドナルドも自分では乗ってはいたんだろうけど、商業的にはロングの方を向いていなかったな。俺だけがビーチでロングを持って、孤独、 バカ、下手くそよばわりされていたが、俺自身はロングを再び流行らせることこそが革命だと思っていたぜ。自信はあった。というのは、ハワイからカリフォルニアに戻ると、やたらと波が弱く感じる。というか弱すぎるほど弱い。ショートでやるのは無理がある波だ。今でこそカリフォルニアの波はロング向きだとか言っているけど、当時は ショートボードの登場で、みんな熱病のように無理して短いのに乗っていた。ロングボードは歴史の後ろに追いやられたようなものだったから、それは大変だったさ。どこにもなくなってしまったロング用のブランクスを探さなくてはならないし、一緒にサーフしていた仲間は結婚だとか、子ども、仕事とかで、みんな海から離れてしまうし。ショートボードという熱病にかかっている奴らの中で、ロングボーディングの光を求めてさまよったのがこの時代だ。そのときいつも乗っていたのが、8’6″、テリー・マーティンのシェイプさ。幅が22インチ、1967年製のシングルフィン。しかもフィル・エドワーズのレイルが再現されていた。 テリーはかつてフィルのボードを製作していたんだ。まだあのボードを持っているよ。すごいのは、テリーがまだこのボードデザインを作り続けているという ことだ。45年間、いや永遠の名作だね。このボードが俺を支えてくれた。そこからのインスピレーションを受けて、俺はスクエア・ペッグという四角いノーズデザインを発明した。これは「チューブにノーズが引っかからない」という奇抜なデザインで今に至っているんだけど、どうしたって調子がいいんだ。

(これがその8’6″テリー・マーティンシェイプ)

そして1975年に 『ハービー・フレッチャー・サーフボード』(Herbie Fletcher Surfboards)をダナポイント市のPCH(パシフィック・コースト・ハイウェイ)沿いにオープンさせた。今シェヴロンのガソリンスタンドがあるあたりだ。それから二号店をサンクレメンテにこしらえたのが1981年だからその先駆けだ。当時のオレンジカウンティ郡では、俺のストアだけがシェイプからグラッシングまで全てをやって、そこでボードを販売するスタイルだった。利益率が良く、儲かると言われていた服は、あまり扱わなかった。「本物を求めてサーフボードだけ。ボード命」そんなスタイルでやっていた。もちろん俺がシェイプもしていた。あのころは世界中からベストサーファーたちがサーフボードを求めてダナポイントとサンクレメンテにやってきていた。それはここにベストシェイパーたちが揃っていたからさ。

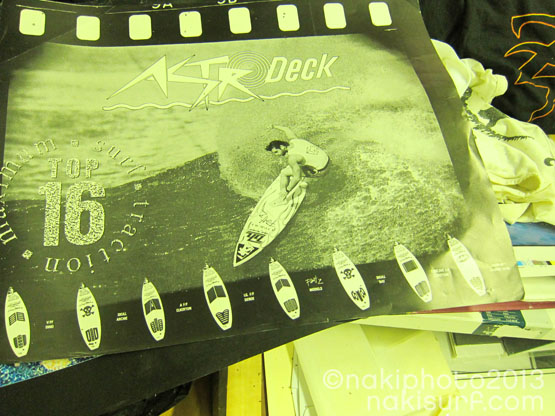

その翌年、1976年にアストロデッキが誕生した。シェイプを終えた後、裏の倉庫で、デコボコの型の中に材料のウレタンを流し込んで、一晩かけて固まらせ、ボードデッキにグラッシングした。最初は今みたいに裏面をはがしてシールみたいに接着させるものじゃなかった。ウレタンは湿気を吸って固まるから、湿気の多い6月は一番いいアストロデッキができた。冬場は加湿器を一晩中動かしたりもしたな。とにかく、アストロデッキが誕生したおかげでショートボーダーたちのグリップ力が増して、サーフィンが変わっていった。もちろん最初は一般層にはまるで受け入れてもらえなかったけどね。でもショーン・トムソン、マーク・リチャーズ、ジェリー・ロペスたちが、これによってどこに足を置けばいいのか分かる、足に吸い付くといって、たくさん使って高評価をしてくれた。そして、さらなる引っかかりを付けるためにキックとか、アーチバーが開発された。そしてトッププロたちが使用するようになって、製品は飛ぶよう売れて今に至っている。最初は宣伝費も何もなかった。サーフボードの儲けから材料を買って、製品をこさえてそれを売って、また材料のウレタンを買ってという具合に、細々とやっていたんだ。しかし徐々に注文が増えていって、一日に10枚ものアストロデッキをボードと一緒にグラッシングしなくてはならなくなった。「これじゃあ大変すぎてビジネスにならない」と思いついたのが今のスタイル、ユーザー自身が貼り付ける製品だ。一瞬での転化だった。今考えると、それがたった1年の間のことだと思うけど、毎日試行錯誤して真剣に作っていたからその正解に導かれたのだろう。あの頃はアストロデッキの認知度は皆無で、商品を持って他のサーフショップに営業に行ったって、誰も買ってくれなかったけどね。これをどこに貼っていいのかわからないオーナーもたくさんいたぜ。今思うと笑っちゃうよな。一枚がたった14ドルだったころの話だ。

1976 Herbie Fletcher ©Art Brewer

そして1980年代になっていくのだけど、この時代はすばらしかった。それは明るく、サーフィンという器が大きくなる前兆のようなものだったと感じ ている。ノースショアにポッツやカレン、キャロルたちがやってきて、大波にチャージしはじめ、サーファー全体のレベルが上がっていった。新人に感化されたハワイアン、デーン・ケアロハやバテンスたちが、伝統的なハワイアンスタイルに加えて、新しい血を受けてサーフし始めた。それまではノースショアであっても「大波に乗る」というのは一般的でなかった。俺はジェットスキーを手に入れて、沖のリーフを発見していった。パイプラインとログキャビンの沖にパーフェクトでモンスター級なのがあって、俺は『アウトサイド・ログ』と名付けた。そこでレアード・ハミルトンを連れて、トウインを試みたりしたんだ。なぜなら彼は肉体も大きく、ちょっとやそっとじゃ壊れなさそうだったからね。ジェットスキーは画期的だった。「乗れなかった波に乗れるというのはすごい」とね。で、クリスチャンとネイザン(次男)、そしてジョニーボーイたちと、小さい波でもトウインを始めたんだけど、みんな怪我をするのが怖いのか、嫌がるんだ。パイプラインハウスの下にジェットスキーを置いておいて、リーシュを回しながら「おーい、誰か行くか?」と大声で聞くんだけど、誰も降りてこない。(笑)それが俺にとっての真の大波へのチャージのはじまりさ。そうだ、ある日パイプラインのサードリーフがブレイクしはじめて、ポッツ、キャロル、コングらが、ようやくトウインのおもしろさと可能性に気づいて、俺のジェットスキーを順番で乗り始めたことがあった。でもこれも定着しなかったな。多分だけど、 みんな若すぎて、こうした乗り方に抵抗があったとも思える。ただネイザンだけはいつでも乗ってきたね。彼はジェリー・ロペス・ガンに乗っていて、いつでも トウできるように太く長いリーシュを付けさせて、ピンクのウエットスーツを着させていた。それだけ目立つのなら、もし何かあっても見つけやすいだろ。そんな理由さ。

ビデオシリーズ『ウエイブ・ウォリアーズ(Wave Warriors)』を製作して発売した。それは俺にとって、業界にとってもファンタスティックな出来事だった。ベストな波、ベストサーファー、ベストなイクイップメントが結合した。トッププロたちがこのムービーに出たくてチャージを繰り返した。自分で自分のライディングを見ることが難しかった時代だか ら、出演者でさえも、フィルムを見ては「さらにこうしよう」という挑戦をしていた。すばらしいフィルムだった。一般サーファーのトレーニングテープにも なったようで、「テープが切れた」と戻ってきた不良品を見ると、たいていクリスチャンかアーチ(マット・アーチボルド)のパートがすり減ってぶち切れていた。それだけサーファーたちが俺のフィルムを見てくれている、というのがただうれしかった。それにこの『ウエイブ・ウオリアーズ』は、「初めてサーフショップで売られたサーフフィルム」だったんだぜ。それまではフィルムは高価すぎて、ショップでは売られていなかった。販売価格を引き下げることによって、一般サーファーが買えるようにしたのさ。でもそのおかげで資金的にはいつも大変だった。カメラだっていいのを使って、全てフィルム(16ミリ、スーパー8、ニコンEDレンズ) で、一流のフィルマーを使い、エディターを雇って、とやったから制作費が膨大で全く利益は出なかった。だけど、いまだに話題にされるサーフムービーというのは多くはないからな。それからほぼ毎年リリースして、シリーズは続いていった。

その『ウェイブ・ウォリアーズ』の新作が出るんだ。題名は『Wave Warriors Then and Now!』。今みんな話題にしているネイザンのモンスター・チョープーとか、誰も見たことがない映像が入っている。’80年代、’90年代、ミレニアム、そして今。歴史的なショットもたくさんあって、どれも良すぎて、入りきらなくて困っているのというのが本音だ。ベルジーからロングボーディングの長い歴史が始まり、ナット・ヤングがショートボードのページを開け、俺がロングにこだわり、今もなおそれが続いているのは喜ばしいことだと思っている。

サイドスリップ・ブギーという技も俺が考案した。

1966年、マウイ島のホノルアベイで完全にノーズに乗ったらボードが横にスライドしはじめたんだ。「これはダメだ、このボードは良くない。ノーズに乗ったままチューブに入ろうとしたらスライドしちゃってどうにもならなかった」伝えると、フィルからは、「そう設計したんだ。あのリバース・パインフィンはハンギングテンのときにそうなるのが特徴だ…」という返答さ。でも少ししたらフィルがこう続けた。「ウソだ!あのパインフィンとデザインで、そうなるわけがない」と。「ホビーも横にいて、そのスライドを目撃していたぜ」と教えると、「ハーブ、そ れは新しいテクニックに違いない」と大笑いして、それからそれが俺の得意技になったわけだ。あれから47年か。パインフィンは厚くて、ターンがクイックにできるのが特徴なんだけど、全てノーズに乗ると抜けちゃうのは、天才フィルの想像を超えていたのだろうな。それからはトレッスルズ・ライトに行くときは、 フェイドレフトで、フィンを抜いてドロップして、頃合いを見てフィンをざくりと入れて、一気にセクションの中に入るのが粋となった。わざと直立してソウルアーチをしながらというのが俺のスタイルだったね。大事なのがスタイルで、それがなければ、あの時代はサーファーとして生きていけなかったぞ。スタイルマスターの筆頭はもちろんフィル・エドワーズで、ジョイ・カベル、ジェフ・ハックマン、マイク・ヒンソン、スキップ・フライ、バリー・カナイアプニ、イリマ・カラマ、ミッキー・ドラらがいた。60年代に名を馳せたサーファーはみんなそれぞれのスタイルがあった。

「All About Style(全てはスタイルさ)」。

俺は大波に乗るのも好きで、昔はそれに集中していた。パイプライン・ライトや巨大なサンセットでサーフしていた。アウトサイド・ログでも雲に届くような高さの波にも乗ったな。ハンティントンのコンテストのときは大きすぎて誰も沖に出られなかったが、俺は気合いで出たさ。大波の時は根性が試された。目の前で大波が崩れる。ぐっと息を入れて、ボードを裏返して、両足をテイルに巻き付けて決して離れないようにして波の下を耐えるんだ。リーシュなどない時代だからな。だからノーズエリアのボトムにはいつもワックスをたっぷりと塗っていた。そんなことを知らない連中は、「ハービー、それじゃ抵抗で遅くなるぞ」って言ってきたけど、「わかってねえな」と思いながら頷いていた。とにかく波を喰らって、ボードを流すことだけはしたくなかったんだ。誰にも負けない不良根性(bad ass)と、大波に乗りたいという強い欲求があったんだ。あの頃の大波はジェットスキーがあるわけじゃないから、良いサーファーとかそうであるかの前に、 折れない気持ちというのが試された。あの時代に大波に乗るのは決して楽ではなかったんだ。でも、タイガー・エスペラだけは別だったな。あんなに美しく大波に乗るサーファーを俺は見たことがない。笑うと歯がないんだよ。それにもわからされた。あと、大波に乗りたいのなら、波が来るのを待つしかない。あんな水のかたまりは誰も創れやしない。やってきたときに怖じ気づかないように、自分を強固につくりあげた。身体はもちろんそうだし、心も、全てを波が来た日の状況に持っていくのさ。でないと大波は乗れないぜ。大波に乗ったらどんどん慣れろと言いたい。高さにもスピードにも、そしてパワーにも。そうしていると、 最初は大きく感じるんだけど、そのうちに普通になってしまうんだよ。自分のリミットを増大させていくんだ。そして大波に毎年必ず乗るんだ。必ずね。そうやって自分を追い込んでいくと、ある日から大波は大波じゃなくなる。

©Tom Servais

クリスチャンとネイザンは赤ちゃんの頃から海に連れ出して、「だめ」ということは絶対に言わずに好きなことをやらせていた。そして、ウエットスーツだけはオーダーメイドのものを与えたよ。そうすると寒いと言わずに一日中海で遊べるからね。妻のディビもビーチガールで、彼女のお姉ちゃんのジョイスはワールドチャンピオンだから、彼たちが母親と海に行くのは当然だった。ボードもショートボードからロングボードまで、小波から大波まで。そんな中、クリスチャンが トリムからホッピングをおぼえて、ある日エアリアルをメイクしたんだ。それからはエアのためにネイザンとクリスチャンはスケートボード場通いさ。クリスチャンが12歳のとき、エアで人を飛び越えたのを見た。そして15歳で5フィートエアをメイクしてからというもの、ありとあらゆるエアバリエーションを編み出していった。そしてネイザンは兄と同じは嫌だったのだろうね。パワーターンの大御所トム・キャロルに憧れて、パワーカービングのマネごとばかりをやっていた。でもクリスチャンにもひっそりと憧れていて、全てのエアをコピーしようとしていたんだ。クリスチャンも大波に乗れる(注*)けど、ネイザンは生まれついてのビッグウエイブマニアだな。

(注*:クリスチャンは、メンタワイのノーキャンドーイが8ー10フィート、誰もやらないロータイドに5時間ぶっ続けでサーフして初期メンタワイの伝説の一つとなっている。バリのデザートポイントに住んでいた時代は、ボトムのリーフが全て露出しているダブルオーバーのバレルに突っ込み続けるという傾奇者話も)

(クリスチャンのハービーアート2013/3/12)

さっきも言ったけど、ピンクのウエットで、俺とトウインしていたのもネイザンだし、サトー(傳次郎さん)が撮ってくれたのがまだあるけど、11歳の ときにワイメアの20フィートにチャージしたのもネイザンだ。大波に息子たちが向かうのは、父親として心配だけど、俺が彼たちに波の見方、乗り方、耐え方を教えたから大丈夫。そう思って、あまり心配しないようにしているのさ。恐いのは彼らが溺れてしまうことより、リーフに頭をぶつけないか、ということだ。とは言ってもこのあいだネイザンがやったモンスター・チョープーのチャージは異常で、鳥肌が出た。でもな、本当にすごいのはそれを取り巻く世界のこと。今ネイザンはマイク・ホーたちとトウインしている。マイクはネイザンが赤ちゃんの頃から知っていて、ネイザンにしてみたらいつも海にいたサーファーのおじさんさ。その彼と30年以上経って、また一緒に海で、波で遊んでいることに俺は感動しているんだ。俺たちにとって、ライフ・イズ・サーフィンだって、 思い知らされたところさ。ジョン・ジョンにしてもそうだ。ああして子どもの頃からやっていて、こうして青年になっていくのか、と実感しているところさ。ネ イザンにしてみては、チョープーやマーベリックス、ジョーズにパドリングイン(トウインでなく)で乗り、世界中そんな危険な波を追いかけている。親として恐いさ。でもネイザンの祖父(ウォルター)や大叔父(フィリッピー)も俺もそうしてきたから、それは遺伝子というか、そういう自然な発動的なものなんだよ。フレッチャーと名がついているからこその自然な行動なんだ。そう思うことにしている。とにかくあの子たちは大丈夫さ。

©Brian Bielman

アートはね、俺、いや俺たちのまわりにずっとついて廻っている。愛と同じで永遠に。一般人からスター、セレブまでがアートを愛するようにだ。だけ ど、アートを極めるにはサーフィンと同じように時間がかかるものだね。全く同じなんだよ。アートにとって大事なことは、ポートレイトだけは別として、「今まで何がアートとなっていたか」、または「今まで作品となっていないもの」。そう感じてからは油絵具で大きく引き延ばしたサーフショットを塗りつぶしたり、三角形の大型発泡フォームにレジンで色をつけていくという創造的なことをやっている。アートは45年間やっているけど、答えがまだない。Tシャツのグラフィックもやって、レジンアートは昔から今もまだやっているけど、発展的でとても好きな芸術だと思っている。驚くべきことに奇才画家で知られるジュリア ン・シュナベルはサーファーで、それで彼と俺は知り合ったんだけど、発想のつかない奇抜なアイディアを持っている。たとえば今見えている風景があるだろ。 その象徴的なものに対してーーここならばあそこのピアだね。そのピアに手をこうしてかざして隠してしまうんだよ。(笑)ブラインドサーフガールというのもその典型的な手法で、見えるものが見えなくなってしまうこと、そしてさらに見えなくしている手の次元が浮き出してくるという彼ならではのアート解釈で、その手法さ。変だよな。でもこれこそがとてもビザー(bizarre=とっぴで、奇想天外な)だろ? ジュリアンのタッチも俺に加わり、さらにはピカソとかダ リの作品を見てきた。彼らと同じ視線でアートを感じてきたら、新手法というより、これがアートだとわかった。そして有名無名のファインアーチストたちと時間を過ごすことによって、俺は学んでいる。頭を使って、または全く使わないで、という両極のことをするのもアートだろうな。おい、潮が入ってきたな。波が 良くなってきたぞ。あのピアの脇でライトに入っていくピークを見たか。あそこでやろうぜ!暗くなる前に何本か乗れそうだ。急げ、波に乗ろう、見てろよ、ピ アを抜けてやるぜ!

ーーそしてハービーはピアの横で、その構脚に入っていく波にテイクオフし、中に吸い込まれていった。木製の斜めの柱、縦の柱、狭い隙間を 通り抜けた。その一部始終を目撃した俺は電撃、いや斬撃を受けたかのようになった。決心、諦念という体の芯の中に入り込むあれだ。ハービーは何ごともな かったかのようにラインナップに戻り、またピアに向かって一直線にハンギングファイブ・シュートしていった。まるで引き放たれた矢のようだ。

「矢を作るもの」

彼の先祖の生業を思い出すと、俺の内部に屹立していく気配と、愉しさが交互にやってきて、夢の中で夢を見ているかのようになり、アムトラックの汽笛で我に返ると、今日の黄昏が音もなく、ただ美しく拡がっていた。

しっかりと、力強く通過してきた彼の時代、

そして「永続的に攻める信念」。

それは大きな生きものが存在を示すように立ち上がっているようだった。

ときに2012年、カリフォルニアの春日ーー

(了、2012/02/22)

初出2012年NALU84号『カリフォルニア・フリーダム』

銘編集者として世を馳せるトミヤマ編集長の1、2を争う傑作号であり、

故タカヤマさんの最後の取材が掲載されているマイルストーン号であります。

ここはピアボウル・パーキングのポールポジションである

『ロット101』。

ひっきりなしに車がやってくる夕方に来て、

ここにすんなり駐められるのは、

ハービーの運の良さを物語っている。

.

スタジオへの入り口。

Zライダーでおなじみのロイ・ゴンザレスの壁画が見える。

ハービーのスタジオ。

デニス・ホッパーの大判アートが後ろに。

ハービー、ディビ、グレイソン(孫)、

クリスチャンのフレッチャー一家2012。

◎