ジェイミーは、

沖に動くうねりの稜線を見ていた。

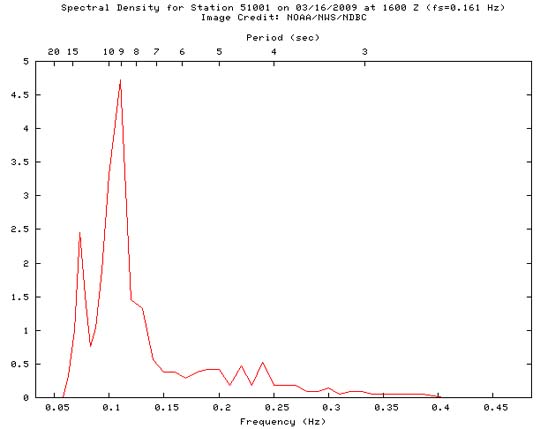

ウエスト(西北西)からのうねりと、

ノースウエスト(北西)が重なるのを待っていた。

それ以外であれば、

自分がどんなにいい位置にいても動かずに、

ブラザーズたちに譲った。

来た。

たぶん、来た。

ウエスト(この日は西北西)がログキャビンあたりから、

そしてププケアからのノースウエスト(北北西)。

そのふたつが確実にここで重なる。

ジェイミーは、

そう感じる前に動いていた。

正確には、

バックドア側に動いていた。

鍛え上げられたジェイミーの腕がきしむように水を漕ぎ上げる。

傍目には力を入れずに漕いでいるように見えるが、

全力を使っていた。

ウエットスーツを着ていなければ、

筋肉が引き絞られ、

太い血管が浮き出ているのが見えているだろう。

波はほぼ予想した通りに来た。

喉が渇く。

興奮と緊張が重なって、

背中が熱くなっていた。

それを冷ますようにゆっくりと息を吸った。

1本目。

この波ではない。

越える。

2本目が見えた。

これでも、ない。

次、

これだ。

ジェイミーは、

2本目のうねりを越える前にGoProを口から離し、

唾を飲み込んだ。

そして、

ムーヴィー・モードのボタンを押し、

息を大きく入れてから再びくわえた。

こういった波に近づいてみるとわかるのが、

海面がくせ者だということをまざまざと知らされる。

海底にさまざまなリーフの突起や凹み、

洞窟があり、

まるで海底ジオラマのようである。

その上を強大なエネルギーを持った波が動いていくので、

渦巻くような海面となる。

ボードを海面に吸い付けたり、

左右に流したり、

自分を沈ませるような渦をつくり出すので、

思ったように動けなくなる。

海底の浅さと同じように、

パイプラインでサーフするものを畏怖させる要因である。

3本目の波。

せりあがってきた。

最も大きく、

ジェイミーが狙っていた宝山であり、

そしてどこまでも清らかな霊山だった。

各部の起伏を凝視する。

ボイルを探した。

あった。

パイプラインで生まれ育ったジェイミーは、

各リーフから吐き出される起伏、

ボイルの形状で、

自分がいる位置を理解する。

バスケットボール選手は、

ゴール周りであれば、

回転して方向がわからなくなっても、

フリースローラインと、

3ポイントラインの弧だけで、

バスケットまでどのくらいの距離と、

角度なのかを感じるという。

そのことと似ているのかもしれない。

テイクオフというのは点である。

滑走は線だ。

滑走している際は、

コブや波面のゆがみはランプとなって、

速度を上げたりするものだが、

テイクオフは違う。

波のどこから入るかで、

速度、角度、位置が全て変わり、

その後の滑走展開に影響を大きく及ぼす。

テイクオフする際に考えられる波面の詳細を書き出してみた。

エッジ(なにかしらの起伏)

フック(長い起伏)

リップ

チムニー(割れ目のような亀裂)

デッド(押してこない壁)

オーバーハング(リップが分厚いもの)

フェース

レッジ(横方向の凹凸)

リッジ(縦方向の凹凸)

ボイル(海底からの水流)

そしてこれらが合わさった未知なるものがあり、

それらの名が付く箇所には、

あらゆる方位と、

さらに上下という概念があり、

それぞれが合わさって波を形成する。

一刻変われば、

豹変するほどに動く。

ゆえに波乗りに心をとらえられると、

逃れられないものとなるのだろうか。

波は、

ごくまれに鏡面のようになるが、

たいていはこのように些少かつ、

広大な起伏の総合が、

テイクオフに相対しての視界であり、

フィールドとなる。

「そのボイル」から数十フィートの位置、

オーバーハングとなる下に、

小さな、

ごくわずかなふくらみがあった。

ジェイミーは、

その下に一度しっかりと、

そして深くボードのテイルを沈ませた。

パドリングを開始すると、

波が、

ジェイミーに応じた。

波は意志を持たないので、

実際にはジェイミーが波に合わせたのだが、

そう思えてしまうほど、

波が、思うように同期した。

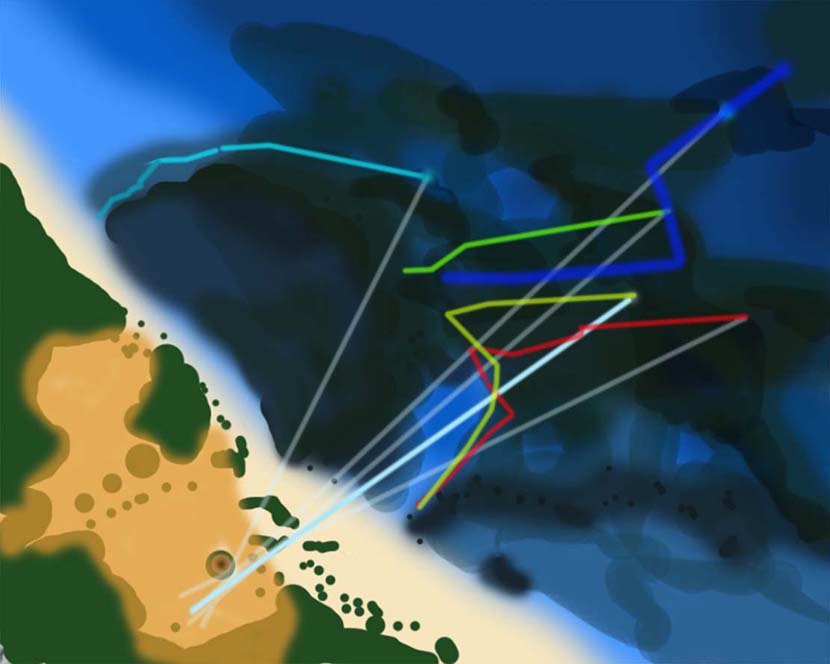

パイプラインの波を形成するリーフの基は溶岩流だ。

二つのパクレナ渓谷から挟まれるように出現した浅瀬、

60フィートの深さから一気にせり上がった崖状の海底。

それらラグーン、リーフの連なりがあり、

このパイプラインは、

世界の奇跡とされるノースショアで、

『最高峰の波質』という栄誉を受け続けている。

せり上がる浅瀬は、

波のエネルギーを増大させる。

発生からおよそ5千kmも深みを進んできたうねりが、

速度を緩めず深みから浅瀬に乗り上げる。

すると、

海面に水は集まり、

速度は増し、

切り立ちが頂点に達する。

達したら、

切っ先から倒れるように波が崩れる。

その起伏の高低差があるほど、

うねりの速度があればあるほど、

波先は分厚くなり、遠くに飛ぶ。

波先が飛べばチューブ、

またはバレルと呼ばれるものとなる。

広大な幅と、

丘のような高さのうねりが、

海中の、

崖上にあるラグーンにやって来る。

さらにエフカイ・チャンネルという深い溝がすぐ脇にある。

この総和として、

波は、

いったいどうなるのだろうか?

それがいま、

ジェイミーが相対しているものであり、

“土手状の海の盛り上がり”という塊であり、

妖(あやか)しのような残忍さと、

海の猛りを同時に持ち合わせている妖獣だった。

冷静に言うのなら天変地異に近いものだ。

うねりの持つ膨大な資質と、

複合するうねりの均等関係、

それらの到達角度が重なり合ったものが、

いま、ここにある波だ。

波の、切っ先が揺れる。

重く、遠くに揺れた。

押してくる。

もっと押せ。

ジェイミーは、

波底に向けて、右腕を深く漕いだ。

左も強く入れた。

まだだ。

まだ下がらない。

もう一回。

あ、ノーズが落ちた。

よし、これでいい。

行くぞ。

分厚いリップが落ちてきた。

腕に全ての体重を乗せる。

胸を反らす。

頭を上げる。

落下が始まった。

体を起こしていく。

よし、いいぞ。

ボードが波から出てきた。

真っ逆さまに落ちていくのだが、

サーフボードのレイルとテイルが、

ある程度以上波に咬むと速度を失って、

止まる。

または後退する。

いわゆる「巻き上げられる」と言われるものだ。

ジェイミーの意識は、

壁の上部に持ち上げさせる感覚でレイルは入れていた。

そのまま均衡を保っていたかったのだが、

どうやっても落下が圧倒的に迫っていた。

さらに、

思っていたより早くリップが落ちてくると判断し、

ボトムターンを選択肢から外した。

レイル加重をより強めた。

前出したが、

斜面がある程度まで切り立つと、

レイルとテイルは、

落下と上昇の均衡を保つ道具となる。

ジェイミーは、

ほんの少しだけ自由落下するように調節して加重した。

鼓動するように壁の角度が上がり、

ある程度したところでフィンが抜けてテイルが滑りはじめた。

後ろをもっと踏んで、こうだ。

そして右腕を使って、

レイルを波の中に切れこませることで落下に耐えた。

左手も入れてしまえ、

これで食い付かなければ、

木の葉のように落ちていくだけだ。

もっと(波)減速しなかれば、

波面と自分を結ばないとならない。

落下しながらそのことだけを考えていた。

波はこのままかぶさってくる。

降りてしまえば、

バレルには入れない。

テイルをもっと踏んで、

レイルをノーズまで使って、

壁と接結を強めた。

6’6″のボードなので、

刃渡り2mのナイフとなったサーフボードを波に切れこませて、

落下しないように結んでいた。

だが、

あまりの傾斜(かべ)にレイルとフィンの面積、

そして左腕の抵抗では耐えられずボードが滑り始めた。

そのことに反応したジェイミーは、

その右腕にこめていた加重を解いた。

普通ならここでさらに加重させてしまうのだが、

この場合は滑らせたほうが良かった。

この切り立ち過ぎた箇所から降りたかった。

その代わり、

降りきったところで全加重させて失速させ、

波の中に巻き上げられるようにした。

アウトリガー・カヌーのように、

伸ばした腕をアマ(AMA)とし、

左半身とレイルを接点とし、

右腕で固めて、

ひとつの舟とする。

これはサーファーとサーフボードではなく、

人と板が合わさった速度を持つ浮力体だ。

止まれ、

止まったまま、この姿勢で浮き続けろ。

数トンもの波の斧、

巨大ギロチン状のリップが迫ってきた。

下に入る、

これを受けるということは、

硬いリーフとサンドイッチとなり、

死に関わる可能性が高い。

これがパイプラインの玄、

北東鬼門であり、

ここに神が棲みついているとされるゆえんである。

古(いにしえ)、

白明の時代から何人も犠牲になっている。

どんなサーファーであっても容赦はない。

グレートだろうと、

レジェンドだろうと、

誰であろうとも、

挑戦者の大切なものを奪うパイプラインの牙だ。

落下して、

海面と波の中間で、

レイルを海面に対して限界まで立てた。

腕も腰も、

接水できるところは全て使った。

自分が発した飛沫なのか、

波から飛んでくるものかはわからないが、

視界がなくなっていった。

伸びるように拡がり、

妖獣は丸まった。

分厚い波斧の切っ先。

それがかぶさってくる。

ジェイミーは、

アールから見ると、

ほんの少しだけ下にいた。

遠くに出現するであろうアール(R)に、

パイプ状となるところをつないでラインとして、

それにレイルを合わせた。

よし、こうだ。

そうだ、そう。

左手をコンパスの針とし、

そこから一文字に右レイルをつなぎ、

後ろ足をかためた。

「極め」である。

最速方向に加重するための準備はできた。

前足はレイルの横。

いつものバック・サイドのスタイルだった。

セクションが想像したよりも拡がり、

ストールさせすぎたと確信するほど、

ビハインドに入っていた。

「奥、いや下過ぎる」

嫌な感覚である。

それでもバレルの芯に、

真芯にとどまるべく、

波からの降下重力を接結させて減速させた。

重力の急激な転化で、

まるで止まっているかのような錯覚におちいる。

それでも耐えて、

実際に速度を止め、

“ただ浮いている”

というゼロ状態となった。

ゆっくりと、

そしてしっかりと妖獣は、

ジェイミーを呑み込むように引き上げた。

よし来たぞ。

芯が近づいてきた。

まだ、

まだ、だ。

そろそろ。

ここ、だ。

小さく、

減速するように合わせると、

ザズュ(ZAZZZZU)

レイルが小さな音を立てた。

前を踏みながらレイルとテイルをフリーにした。

完璧だ。

いや、

もっと上だ。

下に降りすぎている。

深すぎたのか。

バックドア側に動かずに、

ボイルの前にいれば…。

初動、

加圧減速に対しての後悔、

滑走の過去への疑念が浮かび上がる。

こちらが挑むはずが、

すっかり腹の中に入れられてしまった。

自分の手足が重い。

体の内側から気がむしり取られて、

力を出せなくなってしまった。

負けである。

この夢のようなものに対して、

自身のありったけを込めたが、届かなかった。

だからといって、

ボードを離すことはしない。

チャンスがなくなっても、

神のような波の上で、

そんなことは意地でもしない。

ヒーローたちの顔。

いなくなってしまったあいつの顔も。

そうだ、これは彼らが乗る波でもあった。

最後までやり通すのは、

最初に決めた約束ごとだ。

この、神々しいまでのものに相対して、

自分はまだまだ小さすぎた。

ワイプ・アウトする瞬間まで、

沈むまで、

飛ばされるまで、

吸い込まれるまで、

巻き上げられるまでは、

できる限りのことをする。

さらに目線を低くした。

無になれ。

無だ。

波の内側は、

単純なる回転運動だ。

陰と陽がまわり、

光と闇も回る。

縁と業も。

そんな達観が飛来していた。

だが、

そんなことは後で思いだすもので、

このときは、

ただ無と現実が明滅していただけだった。

フォーム・ボールだ。

前から来たか。

波先は海面に達すると、

泡状の層をつくる。

波の内側の泡面のことをフォーム・ボールと言う。

これは滑走するものを捕らえて、

からめて、

そして沈める悪魔のような泡面である。

「無表情で引きずり込む」

無慈悲なる泡層(フォーム・ボール)だ。

例えるとすると、

自転車に乗っているときに、

下り坂の路面にある、

泡状の落とし穴を通ることを想像してもらうとわかりやすい。

フォーム・ボールだらけとなり、

アール全面が白くなった。

「ジ・エンド」

ジェイミーは、そう悟ったのかもしれなかった。

このときの唇を誰かが見たのなら、

笑っているように見えたかもしれない。

力を抜いたのは、

ワイプ・アウトに際しての気構えというか、

長年の経験でもあり、

危険が極まったとき、

反射的に行う本能だった。

フォーム・ボールがどこで俺をかっさらうか、

いつこちらのレイルがざくりと咬んで、

沈められるのかはわからない。

ひたすら深く、

狭いアールが小さくなっていく。

後方からウェッジ。

もしかしたらバック・ウォッシュかもしれない。

波の中が動き、波面にランプが形成した。

とてもささやかなものだったが、

そのランプに押されるように、

フォーム・ボールの上に浮いた。

レイルが泡面と結合した。

さまざまなことが絡まり合い、

結集して小さな奇跡を起こした。

パイプラインの女神は、

ここで生まれ育ったジェイミーに、

純粋な彼に小さなかけらのようなチャンスを与えてくれた。

エディ・アイカウが微笑んだのか。

今だ。

体が軽くなった。

ジェイミーはバレルの外にある上部のへり、

その一点だけを睨んでラインを結んだ。

レイルが波面に咬む。

この状態となると、

連続して丸まっていくアール傾斜で、最高速度を生み出せる。

さらに押し出されるような感覚。

これは、そうだ。

よし、来るぞ。

来い!

ヴバヴァァン!!

この妖獣は、

轟音を発しながら後ろで果てた。

しこたま散って、全てを吐き出した。

これをスピットと言う。

バレルの出口がない場合は、

上や後ろに吹き上がるが、それらはスピットではない。

ただ、ここまでの巨大なスピットは、

このパイプラインであっても珍しいほど、

壮大なる波の最後だった。

よし、

いいぞ、いけ。

視界ゼロの中、

レイルを維持し、

見えるはずの、

見えてくるはずのバレル・エッジを見ていた。

今のスピットでかなり前に出られただろう。

数メートルは吹っ飛んだだろうか。

これがふたつめの奇跡である。

女神はいるね。

どこだ。

出口のエッジ(縁)はどこだ。

あ、見えた。

波よ、押せ。

俺を倒すように押せ。

吐き出せ。

外に吐き出せ。

視界はまだほぼゼロだったが、

フォーム・ボール状のアールを滑っていた。

この状態を保ち続ける限り沈まない。

けれど、バレルの喉が閉じたら終わりだ。

かみ砕かれて終わる。

ここまで来たのだ。

想いをかなえさせてくれ。

さらに浮かせろ。

もっと浮け。

上に上がれ。

上だ。

上しかない。

俺はこれをメイクするのだ。

出口が見えた。

あそこだ。

もう少し。

あと、少し。

また何も見えなくなった。

見えなきゃむずかしいんだ。

あ、白。

…..。

パッ

光があふれた。

外に弾き出されていた。

意識が戻ってきた。

自分が戻ってきた。

なんという気持ちだろうか。

血液が沸騰し、

細胞が生まれ変わっている。

人生をかけたものに勝ったジェイミーは、

仲間に向かって手を振り上げた。

そして大きく、

右手を振りかざしていた。

(舞台となった波は、5分26秒から始まります)

Happy Surfing!!

◎