彼女の島

1.

今日は雨だ。

午後3時近く、

僕はフォード・ランチェロで、

タートル・ベイからタウンに向けてカメハメハ・ハイウエイを走っていた。

パイプライン、

ジェリー・ロペスの家が静かだ。

どこかに行っているのだろう。

雨は、

それほど強くはなかった。

FMレディオから流れるKPOIのハワイアン・ミュージックのリズムとマッチしているようだなと、

ワイメア・ベイの手前で感じた。

このステーション番号を伝える105.9という数字に意味があるのかと考えていた。

カメハメハ・ハイウェイは、

ベイの形のままに湾曲して、

最後の左カーヴを終えて直線となった。

アリゲーター・ロックの前で、

トッド・チェイサーのことを思い出した。

カウアイ島の、

サイオン・ミロスキーが乗るヒマラヤズの波

.

ヒマラヤズは、

まさに神話波として知られていた。

トッドが逝ってしまったときは、

誰もジェットスキーを使っておらず、

仲間とボードだけが頼りの、

生身そのものでサーフしていた。

広大なる沖のリーフ帯だ。

ひとたび波に乗ってしまうと、

およそ500フィートの距離を動くだろうから、

仲間がどこにいるかすらわからないはずだ。

トッドはそんな神話時代にここで命を落としたのだ。

ハレイヴァの橋を渡り、

マツモト・シェイブアイスを通り越す瞬間、

ジェリーズ・スィート・ショップのことが昨日のことにように蘇った。

記憶というのは小さなきっかけで、

拡がるように連鎖してさまざまが戻ってくる。

カフェ・ハレイヴァに向けて速度を落としていくと、

日本人の美女が、

こちらにむかって手を上げた。

2.

僕は少し強めにブレーキをかけて、

ランチェロを路肩に停め、

コラムセレクター・レヴァーをパーキングに入れると、

彼女はこちらに走ってきた。

すると肉親のような、

親しみがある顔が近づいてきた。

さまざまな記憶をたぐって、

僕の意識が正しく認識するまでに、

すこしの時間が必要だった。

あまりにも好きすぎて、

けれどさまざまが重くて、

僕はあえて記憶から消した夏子だ。

驚き顔の僕に彼女は、

にっこりと笑った。

「入っておいで」 と、

僕は、

ボディと同色のベンチシート右側を右手で示した。

うれしそうに助手席のドアを開き、

きれいな身のこなしで彼女は車内にやってきた。

3.

これまで書いていなかったフォード・ランチェロのことだが、

3速のオートマチック・トランスミッションと組み合わされた400ci V8モーターが載っている。

ちなみに400ciは400キュービック・インチのことで、

およそ6.6リッターのモンスター・エンジンだ。

僕はこのモーターの回りかたが好きだった。

僕が数年前に書いたいくつかの短い文章のうちのひとつ、

『ナツのナッツ』のなかに登場したナッツこと夏子さんは、

じつは彼女だ。

春野夏子という。

「まるで芸名だね」

最初に会ったときに言った言葉を思い出していた。

彼女に会うのは3年ぶりだ。

「タウンに行こうしていたの。

カフェ・ハレイワから出ると、あなたと似た車が来るのが見えたの」

「いつ来たんだい?」

「昨日よ。数日間のトランジット(乗り換え)だけどね」

「ひとりで?」

「もちろん、あなたは?」

「最近はずっとそうだ」

「へー」

彼女はぼくの顔をのぞき込んでいるのだろう。

彼女の方は見ずに、

「タウンにいくのなら、乗せていこうか?」

「まあうれしい!そうしましょう」

4.

雨が降っていたようで、

木々の緑がかがやいていた。

空は水色だが、

ハイウエイの左奥に海岸線に沿ってのびる山なみの重畳(ちょうじょう)は、

その水色の空に淡いコントラストをつけていた。

ツリー・トンネルと呼ばれる樹木のトンネルがある、

そこを通り抜けるとき、

大粒の雫がおちてきて、

ランチェロのフロント・シールドを濡らした。

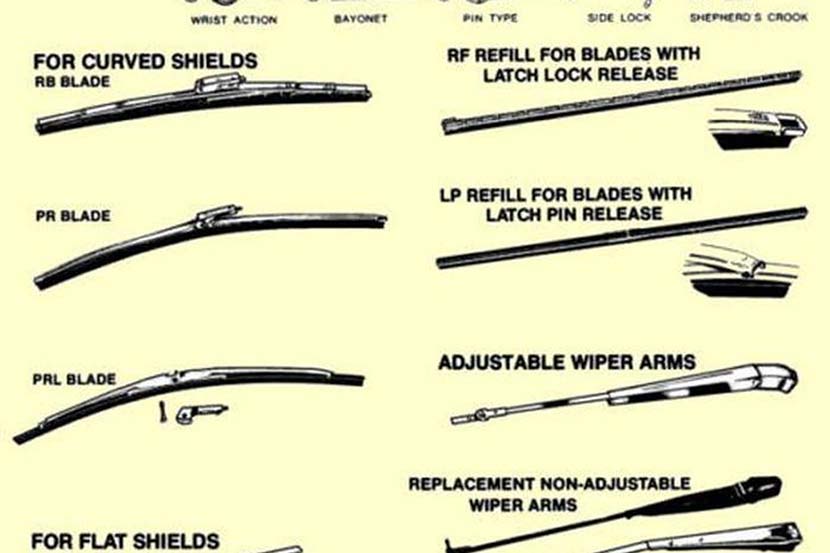

ステアリングの右にある四角柱の細いバーを下げると、

ウィンドシールド・ワイパーが動き、

水をぬぐった。

左右のワイパー・ブレードが届かないところでは、

水滴はガラスの表面に薄くひきのばされ、

たいていの場合、

その薄い水の膜は横に流れていった。

カメハメハ・ハイウエイではなく、

カウコナフア・ロードを使ったのは、

景色と交通量の少なさという理由に相まって、

ミリラニ・タウンにおだやかに入れるから使っていた。

ミリラニでは、

軍用のブーツを探そうと思っていたのだが、

夏子にとってはきっと関係がないだろう、

寄ろうか寄るまいかと考えつつ、

KPOIのハワイアン・ミュージックのヴォリュームを少しだけ上げた。

KPOI ‘the Hawaiian word for radio’ 1971

© David Ricquish Collection,

Radio Heritage Foundation

5.

1964年、

ハワイアン・ミュージックを中心に選曲するKPOIラジオでは、

“アメリカ合衆国は、

煙草は健康にとって有害だという警告を、

パッケージに印刷する決定を連邦商業委員会が発表した” と、

男性のアナウンサーは言った。

僕は手をのばし、

ラジオのスイッチをオフにした。

「3年ぶりにばったりと会えるとは」

「うれしいわ」

「僕も、うれしい」

「元気そうね」

「とっても元気さ。

きみはいちだんとステキだね。

でもなぜオアフにやってきたんだい」

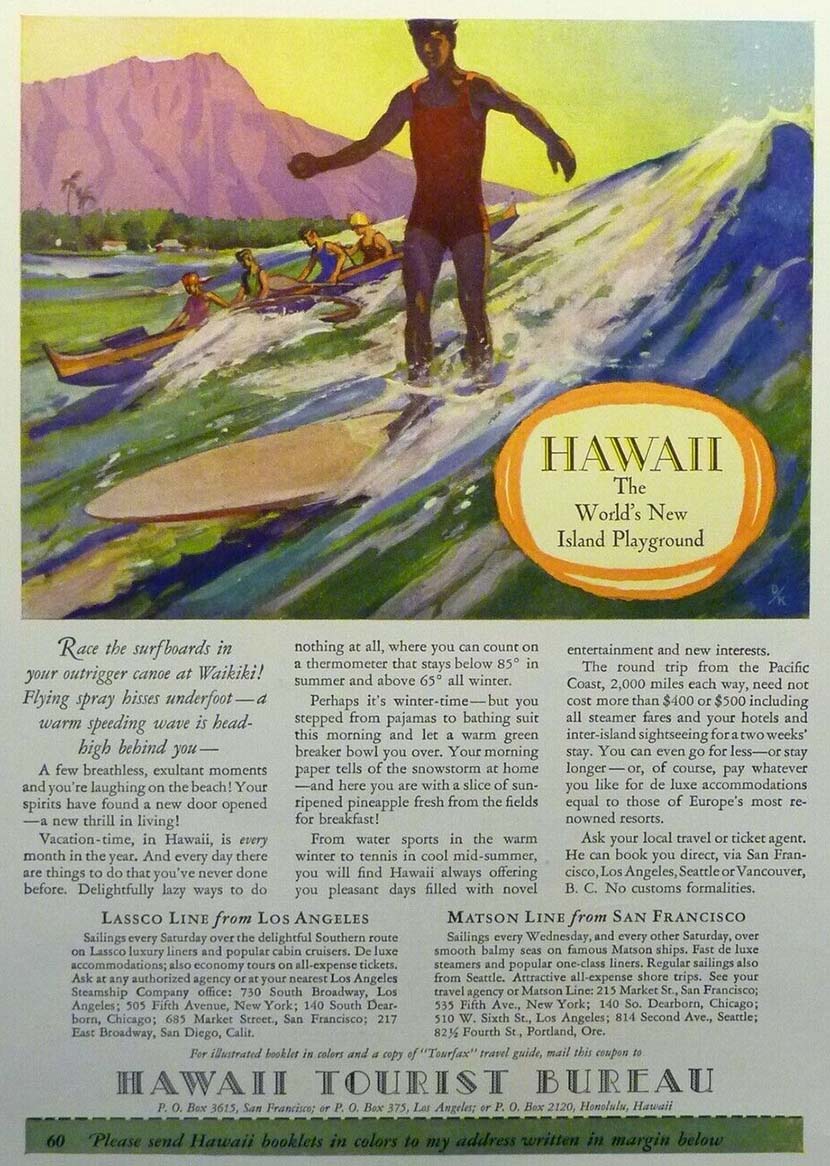

「オアフの波が乗りたくなったのよ」

「たとえば、どこの?」

「そんなことは何も考えていないの。

いつもと違う波に乗ってみたくなったの」

「カウアイ島以来だね」

「あのときは、とても楽しかったわ」

「ぼくはおかげで、さらに波乗りに夢中になったよ」

「私もそうよ。サーフィンは本当に最高なの。

あなたはどう?」

「最近は特に調子がいいんだ。

良い波が確実に見えるようになってきたんだよ」

「ステキなことね」

それから夏子は、

マウイ島に家を借り、

そこにひとりで住んでいるのだと教えてくれた。

パイアの奥にあるという。

パイアはノースショアでヒッピー・マインドだったり、

アロハ精神をもつ人が多いのよと、

夏子は説明してくれた。

ハワイ諸島でもっとも風が強いとされるホキーパ東側の、

渓谷のそばだと夏子は言った。

「ホキーパでサーフしているの?」

「たいていはね」

「いまどんなボードに乗っているんだい?」

「なんでも。好きなのは8フィートのボードよ。

でもね、少し大きくてかわいい形をしていればそれがいいわ」

「ほう。なかなかの嗜好だ」

「そう?」

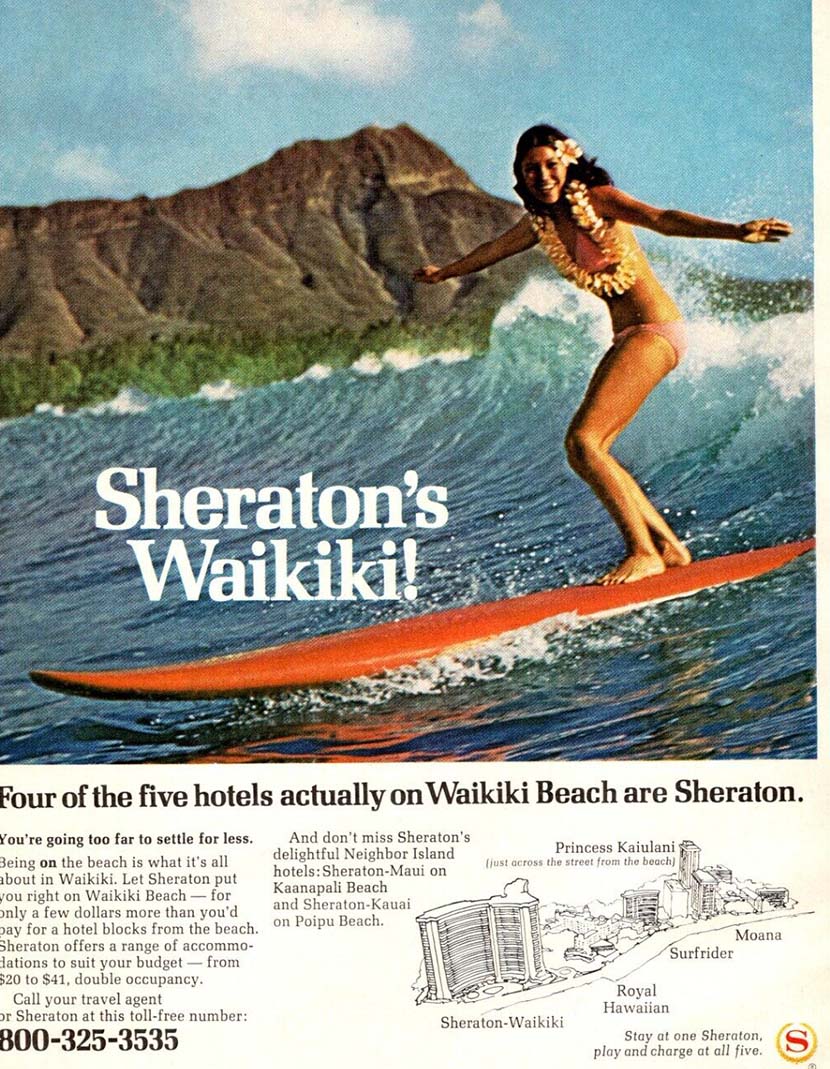

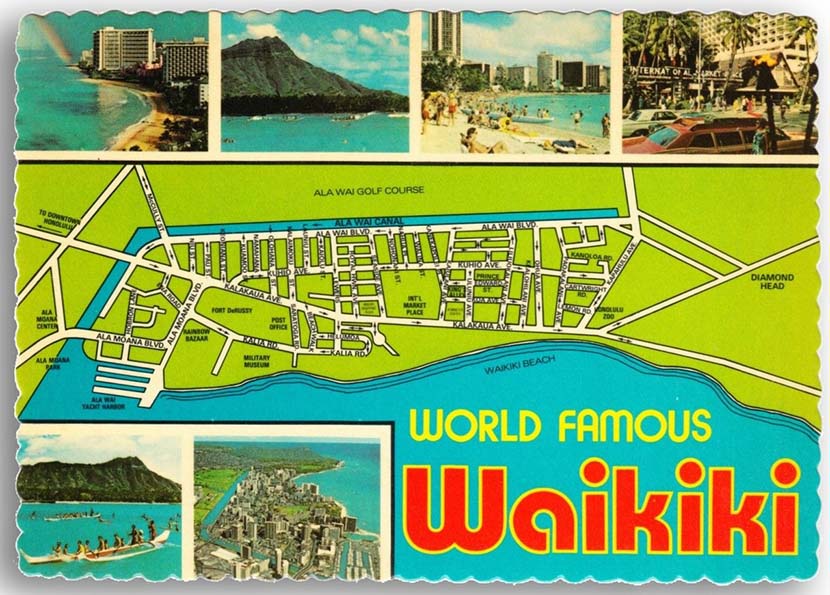

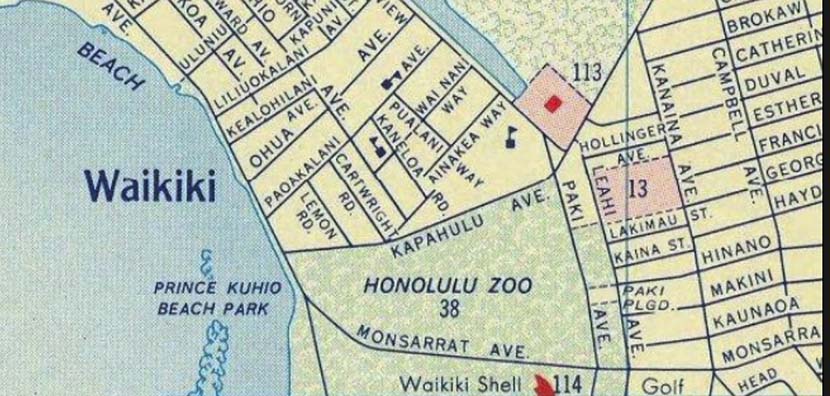

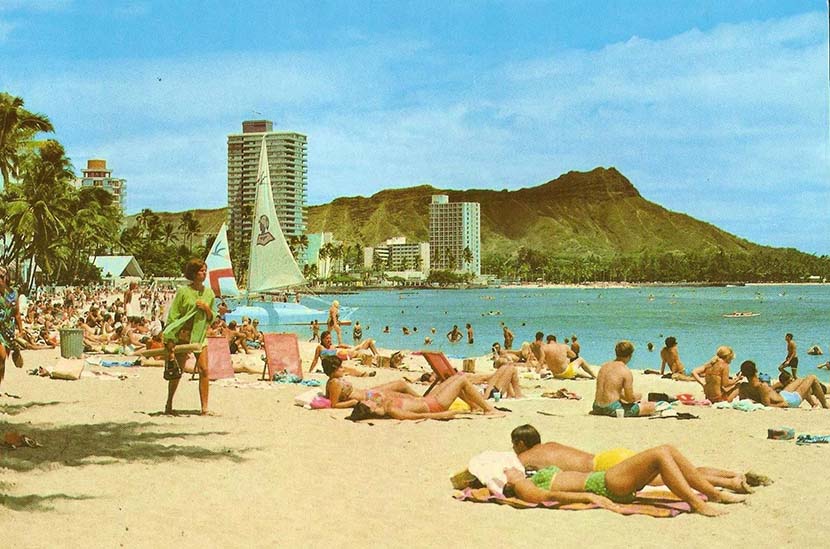

「そうさ。ワイキキでサーフしようか?」

「ボードはどうするの?」

「レンタルボードがあるさ、クイーンズをデューク気分で乗りたいね」

「すてき!

わたしはプリンセス・カピオラニとするわ」

「それがいい」

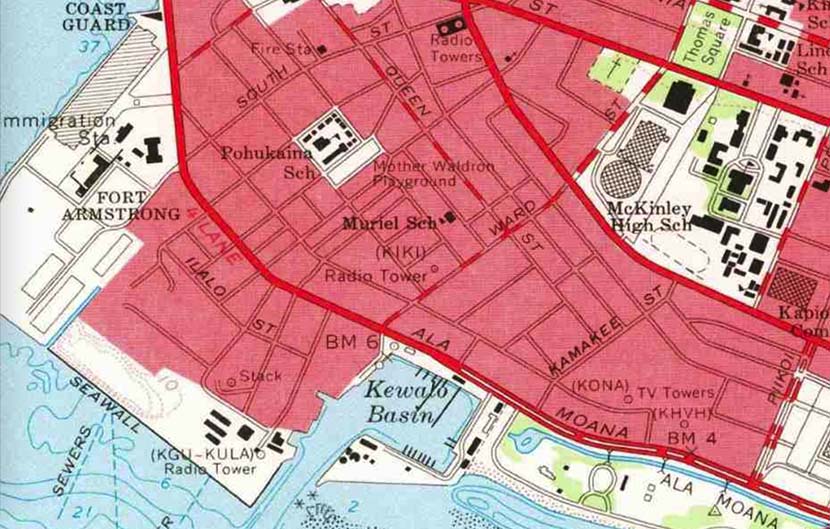

7.

三十分後には、

ミリラニ・タウンを抜け、

パール・シティの手前にさしかかっていた。

北側のスロープには、

短いストリートが何本も、

規則的にならんでいる。

西からワイホナ・ストリート、

そしてメインとなるワイマノ・ロードを過ぎたとき、

ストーリーが浮かんだ。

「いい物語があるんだ」

「どんなもの?」

「サーフィンの話だ。

そのワイキキやノースショアのような強い波、

溶けてしまいそうなほど長く乗れるコスタリカに行ったりするカップルの話さ」

「すてきね」

夏子は、

対向車線のライセンス・プレートを見ていたようで、

「ねえ、P38だって!

まるでルパンみたいな人が運転していたのよ」

そう言いながらくすくす笑った。

8.

軽い食事を求めてカカアコに寄ったのは、

アーバン・アイランド・ソシエティと、

ポルトガル料理のおいしいお店がここにあるからだった。

パンチボウル・ストリートを右折して、

海に向かっていく道路のひとつ手まえのわき道へ、

フォード・ランチェロは入っていった。

ほんの少しだけ走ると、

左側に木造平屋建ての青い屋根の建物があった。

ドアの縁だけが屋根と同じ青、

白い壁は民家そのものだ。

看板すら出ていないのだが、

スライド・ドアを開けると、

せまい店だが、

4人掛けのテーブルが3つあって、

カウンターにも3人も座れるようになっていた。

店主が調理場から手を拭きながら出てきたので、

「2スープ、オールソー、

2ダブォチーズ・サンドウィッチ、

プット・イン・ザ・バッグ」

と、僕は言った。

そして店主は、

「YEP」 とこたえた。

三文字でできている平凡な一言による返事だったが、

ハワイに生まれ育ったポルトギーの発音としては、

完璧だった。

その完璧さのなかに、

僕は懐かしさを覚えた。

「それからタイ・アイスティもふたつ」

「OK」

店主はカウンターの角にある注文用紙にインク・ペンで符号のようなものをざっと書き、

エイプロンを締めながら調理場のドアの向こうに姿を消した。

窓の向こうには、

林に向かってカメラをかまえる夏子が見えた。

9.

「それで、そのカップルの話はどんなあらすじなの」

「僕たちみたいに、こうして出会うということだよ」

「まあ」

夏子ははっきりとした瞳を大きくして、

けれどとてもうれしそうな表情をした。

「もっと聞かせて」

その一言とともに、

彼女は、

突然、

にこっと笑った。

強いまっすぐな性格がそのまま出ている。

はっきりとした顔立ちのなかに、

その笑みは、

人の良い屈託のなさをも、

すくなくとも僕が顔を向けているあいだは、

見せてくれた。

10.

フォード・ランチェロは、

KAM、

キャームと呼ばれるカメハメハ・ハイウエイを背に、

アラモアナ・ブルバードを東に走り抜けていた。

ラジオのチューンを830(KHVH)にした。

放送局が近くにあるからか、

しばらくのあいだヒスノイズがなくなった。

ちょうどレッド・ツェッペリンの、

『天国への階段』がかかった。

これは8分もの曲だが、

アコースティック・ギター

「ハーモニーH1260」によるアルペッジョが特徴の曲だ。

ロバート・プラントによるアジテーションが始まった。

パワフルでワイドレンジなボーカルによって、

僕はこの曲に内包されている

「何か」を聴くたびに受け取っていた。

And a new day will dawn for those who stand long,

新しい夜明けを受ける人は

And the forests will echo with laughter.

すべての幸せに満たされるだろう。

進歩的なサウンドの楽曲が、

時代を創ったメロディの旋律という刹那が、

いままさに終わろうとしていた。

11.

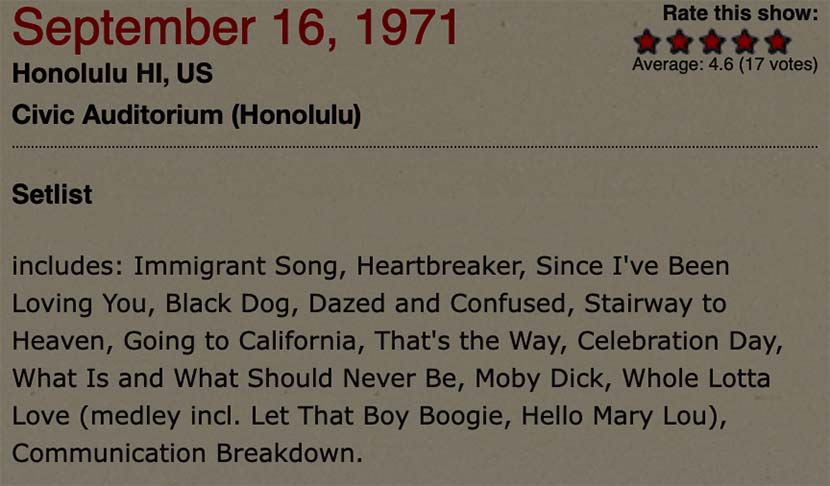

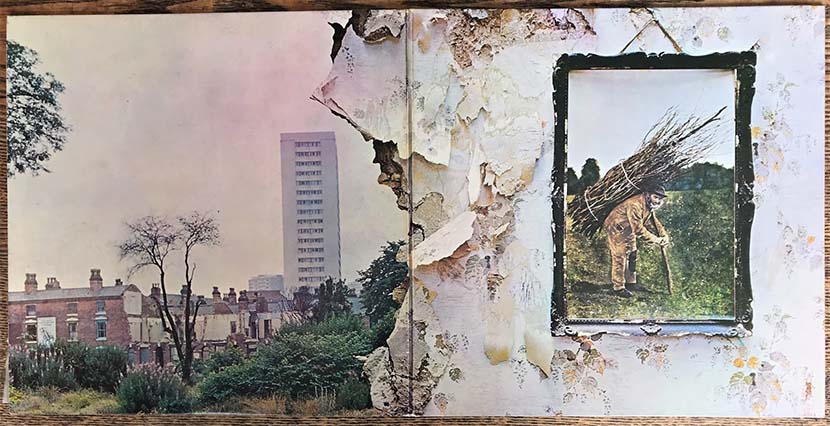

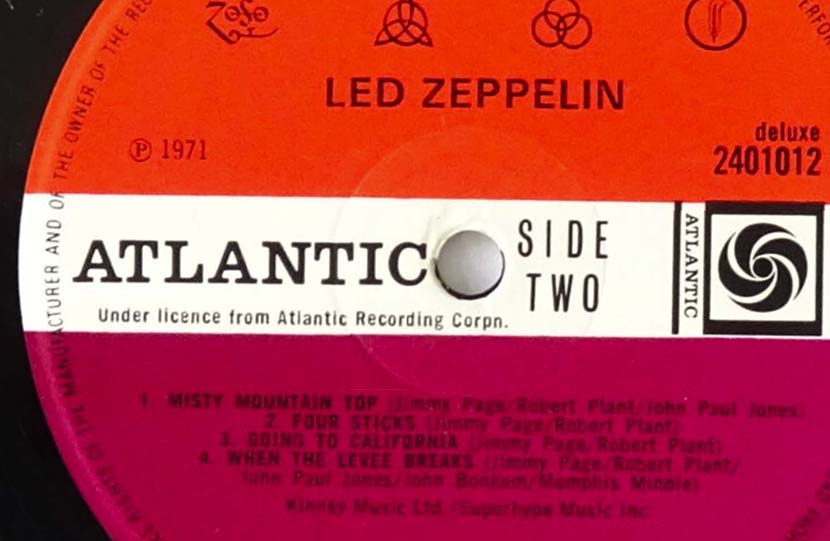

天国への階段が収録された「Ⅳ」がリリースされる少し前、

つまり彼らが世界最大のバンドになる2ヶ月前に、

レッド・ツェッペリンは、

HICアリーナで伝説のライヴ公演をした。

この頃、

ハワイへはビッグネームはやってこなかった。

1960年代後半になって、

エルヴィス・プレスリーの各ショーがあったのが、

ハワイでの音楽界ではとても大きなできごとだろう。

エルヴィスのショウをプロデュースしたのがトム・モファットだ。

トム・モファットは、

ラジオ花形DJから伝説のプロモーターへと転身し、

エルヴィスの次は、

ジミー・ペイジ率いるレッド・ツェッペリンを呼ぶことに成功し、

伝説のハワイ公演(二夜)を実現したのだ。

ここに記録するならば、

「レッド・ツェッペリンは、

一九七一年九月一六日に『HICアリーナ』と呼ばれる

シビック・オーディトリウムでハワイ公演をし、

翌日も大成功の幕をおさめた」

そしてバンドメンバーたちは、

公演中に滞在していた、

トム自慢のサウス・ワイキキの、

ヴァケーション・ハウスをいたく気に入った。

リーダーであるジミーは、

これからジャパンでギグがファイブ・ナイツあって、

その後一ヶ月間はまるまる空いているので、

帰りにまたここに寄ることになるでしょう。

「(静養しに)ここに戻って来る」

そうトムに伝えたのだが、

数週間後、

ニューアルバム『無題(Ⅳ)』が発売されると、

これが世界的な大ヒットとなり、

バンドはワイキキでのんびりする時間はなくなったと、

『ホノルル・スター・ブレティン』のコラムは書いた。

その『無題(Ⅳ)』のA面には、

『天国への階段』が入っている。

僕たちのおよそ多くは、

サイドワンだけを聴き続けていただろう。

12.

8分にもいたる楽曲は、

フィナーレの第三部にさしかかった。

ダブルネックのギブソン12弦(EDS-1275)が鳴らされ、

膨張して、

破裂に近いアッチェレランド(accelerando)があった。

ジミー・ペイジのヤードバード時代のことをぼんやりと思い浮かべていると、

KIKIラジオからの、

トラフィック・インフォメーションが僕をカラカウア大通りに連れ戻した。

“ロン・ヴァネッサ”

という歯切れのよいオフィサー によるトラフィック・インフォメーションは、

H2の工事によって、

パール・シティのジャンクションの混雑を伝えていただけで、

他は、

めずらしく順調だった。

アメリカ政府が介入し、

ドルが変動相場制となり、

日本からの観光客が激増した。

その来島数と比例するように、

建設業、

サービス業、

そして商業と、

島の景気が劇的に上がっていた。

13.

The Moana Hotel

「どんどんホテルが建つみたいね」

「!」

僕の悪い癖だ。

すっかりとほかのことに夢中になって、

夏子が横にいるのをすっかりと忘れていた。

僕たちは、

アラ・モアナ大通りを右側に折れ、

カラカウア通りを南に向けて走っていた。

「ハワイが州となる数十年も前に、

ワイキキの最初のホテルが建てられたんだよ」

「ピンク・パレスね」

「違うんだ。

ピンク・パレスではなく、

モアナ・ホテルが最初なんだよ」

「そう、何年のことなの?」

「1901年。

モアナは、

すべての部屋に専用のバスルームと電話があり、

それは贅沢なものだったらしいよ」

「今ではあたりまえのことなのにね」

「そうなんだよ。

創業時は一泊1.5ドルだと書いてあった」

「当時の価値で1ドルっていくらなのかしら」

「わからないが、相当なものだろう。

モアナ・ホテルのオープンと一緒にワイキキが観光地となったんだよ」

「デューク・カハナモクはいつくらいの人なの?」

「デュークは、

1890年に生まれているから、

このワイキキの発達と一緒に生きた人だ」

「ハワイは、

観光を軸に商業的に発達したのね」

「そう、だからハワイ州はデュークのみならず、

グレイトサーファーたちをサーフ・アンバサダーとして、

カリフォルニアやオーストラリアへ派遣して、

ハワイのすばらしさを伝えることで人気を得ようとしたんだよ」

「いつピンク・パレスが建ったの?」

「1927年かな。

それからホノルル・シーサイド・ホテルが取り壊され、

ピンク・パレスこと、

ロイヤル・ハワイアン・ホテルの建設が始まったはずだ」

「それからワイキキが大盛況になったのね」

「ワイキキ観光局は、

その当時15000室も部屋があると発表していたからね」

14.

モアナホテルの中庭では、

人気ラジオ番組「ハワイ・コール」が、

AFRS(AMラジオ、後にはFMも)で全米で生中継されていた。

AFRS(Armed Forces Radio Service)は、

全島どこでも受信できたので、

多くの人がプライマリーの局として聞(聴)いていた。

この「ハワイ・コール」という番組は、

ハワイ音楽が中心だった。

モアナの中庭の南東には、

サーフライダー・ホテルがあり、

いま走っているカラカウア大通りをはさんで向かいには、

プリンセス・カイウラニがあった。

サーフライダー・ホテルへの、

ドライヴ・ウェイに入っていった。

ここに車を置こうと思ったのは、

カイムキに住む友人のマイクが、

ヴァレ(・パーキング)で働いているからだ。

15.

夏子を乗せたフォード・ランチェロが、

サーフライダーのドライヴ・ウエィに入ると、

すぐにヴァレ係であろう数人が見えた。

彼らは薄いグリーンと、

アイボリー色をベースとしたアロハシャツを着ていた。

その一人がこちらを見て手を上げた。

マイクだった。

彼の案内通りに停めると、

ドライヴ・ギアをパーキングに入れて、

それからエンジンを切った。

車の右側にまわったマイクは、

助手席のドアを開けて、

満面の笑みでこう言った。

「アロハ・ビューティフル・プリンセス・アンド

・・・ロッキボイ」

アンドから先は、

ハワイなまりのピジン・イングリッシュだった。

ロッキはロッキー。

僕が住むエリアのことだ。

ハワイ語では、

ボーイをボイと短く言う。

「夏子、マイクです」

そう紹介すると、

夏子は、

おだやかに微笑し、

「アロハ・マイク」

と言ってから外に出た。

それを合図に僕はドアを開けると、

マイクは、

僕だけがわかるように人好きのする顔の片側だけを使ってウインクした。

16.

「アローハ」

「すばらしいサービスだ」

「地形はどうだい」

マイクの言うことはいつもきまっている。

ふた言めには波の話だ。

「AR(アリゲーター・ロック)がいいぜ」

「潮は?」

「ミッドタイド」

「向き?」

「ウエストならライトがダブルアップで、

ノース・ウエストならばホットドッグのレフトさ」

マイクはたいてい朝にノースショアにやってくる。

「ちょうどノース・ウエストが入ってくると聞いたぜ。

ノーザン・ストームの大きいのが通っている」

「すばらしい。来るときは連絡をくれ」

「もちろん、

でもあまりにも大きかったらピンボールズにでも行くだろうね」

「それもいいな」

マイクは、

“サーフライダー”と印刷された厚紙のタブに、

インク・ペンで「8」という数字を書いた。

サウスショアの淡い大気が、

しっとりとホテルを覆っていた。

まるでさざ波のように小鳥の鳴く声が、

あたりに反響していた。

17.

サーフライダー・ホテルの裏に物置があり、

僕たちの使えるボード群はそこにあった。

そう、

マイクのボードは仲間たちが使って良かった。

僕はマイク・ワイキキ・コレクションのなかから10フィートと、

エイト・スリーのボードを丁寧に出した。

椰子の葉のあいだから見える空はまっ青で、

白い雲がときおり太陽をさえぎり、

一瞬だけ虹色の光線をきらめかせた。

僕と夏子は、

同時にそのきらびやかな世界のかけらを感じたようで、

お互いに笑顔をかわした。

箱の中からワックスを出して、

ボードデッキやレイルに塗っていく。

薄く軽くとやってから、

たまらずに波を見ると、

ブルーの海の上を白いサーフが横に伸び、

こちらにやってくることを繰り返していた。

僕たちは、

それぞれのサーフボードを頭の上に置き、

浜までのポーチを歩いていった。

僕はずっとアロハというものに包まれていた。

たぶんきっと夏子も同じ気持ちだったはずだ。

18.

モアナの中庭からビーチに出て、

波打ち際まで歩いていき、

僕たちはパドルアウトした。

岸から20フィートほど行ったところで、

僕は10フィート・ボードの上にまたがり、

夏子がやってくるのを待った。

白砂にブルーの海底が透けて、

一瞬だけ焦点が合ったあとは、

ぼやけた視界へと変わり、

いつまでもそれをくりかえしていた。

リーフ周りの海水は淡いグリーンに見えた。

揺らぐ視界に慣れると、

海底にあるリーフの概要がわかった。

リーフは互いに重なりあって、

織りなすように各部を形成していた。

モアナを出発した僕たちは、

ななめに、

クイーンズに向かってパドリングをした。

青い空、

ダイヤモンドヘッド岬の上空に、

白い雲が浮いていた。

沖ちかくになると、

波が消える寸前のたわみがあり、

その一直線にのびている峰をななめに横切るように、

僕たちはふたつの白い軌跡をつけた。

それはまるで人生のようで、

すぐに消えていく儚(はかな)い線だった。

ラインナップまで来ると、

波はきらめくように崩れ、

たくさんの虹色をたずさえた泡波がパーフェクトに動いている。

「君も海もすべてがビューティフルだ」

すこしの時間が経ってから、

「本当にスーパー・ビューティフルね」

彼女は、

美しい瞳でそう言った。

(終わり)