北東うねりから東うねりとなり、

南南西うねりはゆっくりと消失しはじめた。

これが本日のブイ情報だが、

東うねりが周期9秒を越えはじめた。

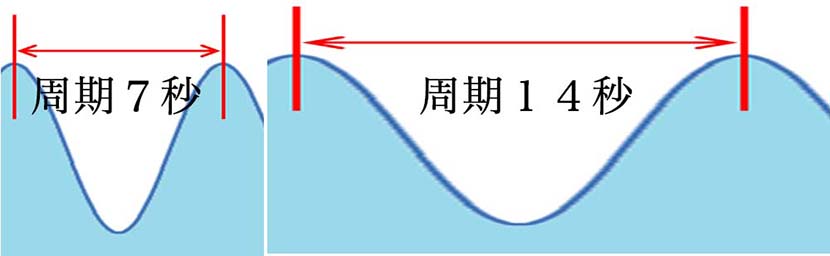

周期というのは、

波と波の間隔、

つまり「うねり」の分厚さである。

よく海外に行くと、

「日本とは波のパワーが違います」

そんなことを聞くが、

パワフルな波はたいてい12秒以上あるので、

そう考えると、

日本では周期10秒以上は珍しい、

よって波のパワーが弱いのだとわかる。

最近夢中なのは、

ツインザーのメインフィンをキールにすること。

キール・ツインザーと名付けたが、

利点は、

強いスタビライザー性が感じられることで、

Sheer Surfing Pleasure

サーフィンの歓び

そんなキャッチフレーズが降りかかってきた。

ギンサバミチの夜考察その2

ラッコ捕りはどこに消えたのか?

(前号からの続き)

――引き続きの質問ですが、

「ラッコ捕り」は、どういった経緯で誕生したのだと思われますか?

華厳旭氏(以下、ケゴン)

ギリシヤ神話に登場するアポローンという神がいる。

アポローンの父がゼウスだというので、

もはや無敵どころか、

神々のなかでも恒星のように輝く存在だったとわかります。

ちなみにゼウスは、

全知全能の最高神であり、

ゼウスがローマに行くとユーピテル(ジュピター)となり、

中国では天帝と呼ばれ、

キリスト教やイスラーム等では至上神 (supreme god)となる。

物語はこのゼウスからアポローンに移行するあたりに中心点を置いていると、

常々私は論じているのです。

――ラッコ捕りのことをおうかがいしたいのですが….

…………..

これらの神話によって、

人民は意識や表現を得ていったのだろう。

同時に、

自身を神々に重ね、

畏れつつ憧れ、

そして模倣(もほう)するという過程が登場し、

そしてそれら模範や定義から外れることを

「失格、悪」とする善悪観がはびこりはじめたのだと考えております。

この善悪の観相こそがラッコ捕りだと私は思うのです。

古来の人々は、

過酷な自然のなかで生きています。

突然おとずれる無慈悲なる消失。

そんなことがこのジュブナイルによって描かれ、

いわばこれは大切な「教え」という芽でもあります。

私(以下、NAKI)

私が着目したのは、

ラッコ捕りが消えた、

または消え始めた地点です。

結果、

ラッコ捕りは酒井塗装店ではキャラバンを降りた。

補足すると、

酒井塗装店は、

いわゆる「境」

「境界線」のメタファー(この場合は隠喩)だと思っている。

具体的には、

黄泉の国とか涅槃あたりのことだろう。

ここを過ぎると、

もう次はタキビパレスである。

ラッコ捕りがここで消えるということは、

まだ生きている、

ジロバンニと同じ状態でギンサバミチに存在したと示唆されます。

そして、

これは新論だと、

さきほどケゴンさんにも確認しましたが、

この表現こそが、

釈迦入滅の瞬間を描いた

「釈迦涅槃像」であると気がついたのです。

ケゴン

とすると、

釈迦を囲む五十二類の有情(一切の人や動物)をラッコ捕りが表現しているということですか?

NAKI

そうです。

ラッコ捕りは、

釈迦を見守るだけで涅槃には行けません。

(続く)

(おまけ)

ハナ先生の得意技その38

「うそ泣き」

ハナは商業施設で欲しいものがあるときは、

これこそが最も有効な手段であると、

昨日私にバラ(述懐)していた。

□

【巻末リンク:前回号】

【巻末リンク*2:華厳さんについて】

Happy Surfing and Happy Lifestyles!!

◎